誰是「有障礙」?

「這棟房子讓我專注在我辦的到的事,而不是我辦不到的事。」

—Ken Laurent,Laurent Home原主人。

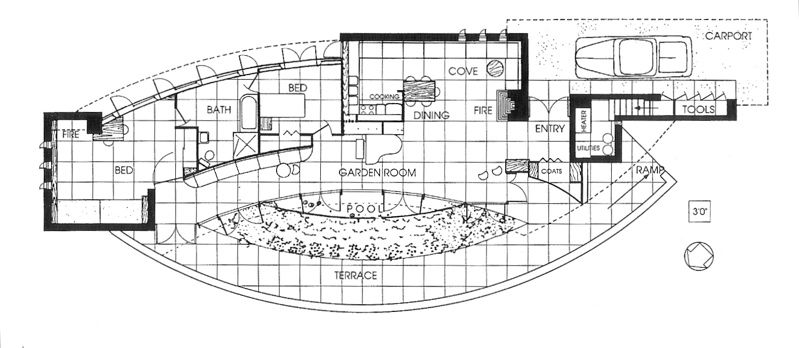

現代主義最著名的建築師之一萊特(Frank Lloyd Wright)設計的Laurent Home可以說是美國最早的「無障礙建築」,其業主Ken是一名二戰退役軍人,許多人不知道的是,他是因為一場腫瘤切除手術的意外導致下半身癱瘓,而不是因為戰爭傷害所造成的。如果我們想像Ken穿著軍服乘坐輪椅的模樣,我們似乎不自覺的將他行動不便的來源與他的身分進行聯想。

萊特設計的這棟房子,在平面上以兩個交集區塊的弧形相對應,並區分成室內的走廊與室外的緩坡,我們不得不注意到這優雅的弧形與輪椅滾動前行時的浪漫空間關係,極細微的內輪差必須透過熟悉輪椅操作的人才能感受這種微妙的動態,這是用雙腳移動的人難以意識到的空間感知。這個由交集面域所構成的平面模式,由形上幾何的意涵暗示行動不便的Ken在某種領域上的多重性,一個由室內空間和自然景觀互相重疊辯證的關係。在這棟房子,Ken的「障礙」不是一種缺陷,而是一種辯證。

我想,藉由這個案例簡單的討論,我們看見萊特如何詮釋屋主的「障礙」,他並非將障礙視為缺陷,也非將障礙化做特權,而是透過空間與屋主的障礙形成對話,障礙已經不是「障礙」,而是一種「語言」,他賦予其「發言權」,而不是投射一種憐憫。

「障礙者」是一種社會群體,其與絕大多數人們相異的身體能力形成差異的族群邊界,身體能力的完整性也被投射成一種做為「完人」的完整性,以及與社會整體的共體程度,包括產能的差異。本文的主旨並非討論族群問題,而是重新檢視建築對障礙的意義,換句話說,建築的障礙從何而來?為何建築總是「充滿障礙」?若建築的無障礙議題總是一種對少數者的救濟,我們將難以認知障礙的本質,而障礙將永遠被視為少數的缺陷、社會群體的阻力。然而實際上,在建築面前人人都是有障礙的。

障礙的景觀

你是否有見過一名佝僂的老人氣喘吁吁的爬樓梯的模樣?是否因此懷疑過樓梯的設計?懷疑過樓梯的意義?

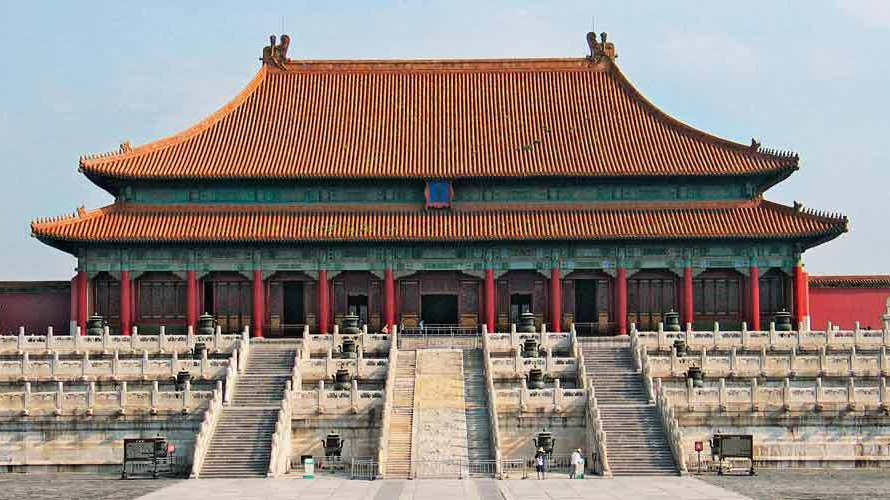

是否看過美國電影中,法院、銀行等仿希臘式建築,潔白漫長的樓梯撐起一座趾高氣昂的地基,而穿著黑色西裝的人們踩著空蕩蕩的踏階上下游移?

這些階梯已經在世界各地的建築中層出不窮,它們所宣示的意義究竟是甚麼?為什麼要設計如此「具有障礙的」空間?而不論男女老幼都在這些階梯上磨耗珍貴的阿基里斯腱和膝蓋半月板?

如前文所提,「障礙」具有分化人類,區分族群的能力,行動能力的差異是人類身體最根本的階級差異,而建築早在文明的最初就已經善加利用這個特質,透過建築的「障礙」區分人在建築空間中的關係。

我們從樓梯說起,樓梯(階梯)是人類建築最神奇的發明,他同時將高差「去障礙化」卻又同時成為一種自我的障礙。階梯是地形的「等高線化(contoured)」,它象徵著規則、秩序,它並且象徵著行走,是人類肢體對地景的完美制度化,反對野性地形的「文明化」整治。

這也是為什麼階梯總是具有獨特的神性象徵,古埃及的金字塔就是巨人的階梯匯集到一個無限的至高點,古希臘建築的階梯也象徵從無序到秩序的權力過程,建築透過階梯創造以障礙作為脈絡的階級關係,它同時賦予辛勞的爬升也從上位者剝奪其行動力,古文明的許多君主、權力上位者是「無能的」,他們不具有爬行階梯的權利和能力,中國古代君王與宮殿的階梯是互相駁斥的,建築透過對君主的無能化賦予他超越人性的神聖力量。

由此我們可以看見,建築空間的障礙並非來自人的身體能力退化,而是在建築面前,人人都是「有障礙的」,透過這份障礙的具像化,建築得以規訓人類,形成一種文明的景觀。這也說明當代的「無障礙設計」其實並非只關於行動不便者在建築空間中可及性的問題,我們在這個過程中試圖解構建築的規訓能力,抑或是強化它。

垂直移動—重力的障礙

從前文討論的階梯中我們發現人類從古至今始終面臨的障礙—重力。

重力,人類的疲勞、生命能量的耗損、遠離地球表面的困難,在建築中,重力不只是對建築結構最原始的抵抗,也因此成為建築價值最原始的體現,能夠建起高聳的建築並將人類帶離地表,至今仍是對人體感官超現實的體驗。任何一棟建築物都是或大或小的,對重力的革命紀念碑。

同樣的在當代,世俗的建築無障礙設計規範中大多數的內容也和克服垂直移動的問題有關,我們甚至可以說垂直移動是無障礙設計的核心,其理念就是「讓所有人不分男女老幼及行動能力,都能體會現代建築完勝重力的文明浪漫」。

我們已經討論到階梯透過等高線化的地景馴化過程,轉變為一種規訓式的垂直移動儀式,這種儀式是疲勞的、自卑的,我們低頭凝視階梯緩慢且辛苦的向上爬行,同時凝視著地心、凝視著重力的來源,階梯揚頌著人類體能的犧牲,是重力與權力進行的禮物交換。那麼除了樓梯,現代建築還如何「垂直移動」呢?

電梯

人類很早就懂得如何建造很高的建築,然而直到電梯的發明我們才真的將所謂「很高的建築」變成「高樓層建築」,就像庫哈斯Rem Koolhaas說的,一個高樓大廈就是將它所矗立的土地無限的複製並疊加起來,它是工業化的現代城市一種如夢似幻的發明,關門與閉門之間,我們在同一個無限複製的領域上探索它的各種平行時空。

電梯的運作完全是超現實的,它完全抽空了人類的「移動」,而用封閉的空間象徵移動的意義,人類在電梯中並非移動,而是「靜待移動的結果」。電梯的結構與建築的關係更是神話學式的,它是建築內部的入口,若說建築的主入口大門是一種腔腸動物式(進食與排便共口)的原始身體結構,電梯成為了內臟瓣膜式的結構系統,它控制內部空間的相互進出關係,形成一種由內部完整運作的象徵機制。

電梯的外部形式更加完整的論述它的神話學意涵,電梯的外在形式是一個「門」。一般建築物的門窗(專業術語稱之為開口)實際上是一種皮膚傷痕的意涵,他們具有開啟(切開形成傷口)與關閉(癒合傷口)並且保留其形象(傷痕)的象徵意義,並且在這些開口之間轉譯空間內外的加害與被害交換關係。然而電梯真實的開口並不是電梯門而是「電梯井」,是一道垂直且無法揭阻的絕對性貫穿,並且迫使所有其貫通的空間與其發生交換關係,幾乎像是一種自殘式的道德綁架。

沒有一棟建築比庫哈斯的波爾多住宅更將電梯神話化,在這棟法國當代布爾喬亞的住家之中,液壓電梯是整個住宅的心臟。這座電梯沒有電梯門,也沒有電梯井,它是一個抽象但完整的平台,一個純粹在重力的方向上晉升(ascension)的領域。平台的周圍形成一道由潛在的剪力切割的危險邊界,它不容許逗留,不容許曖昧,不容許任何家具在展演自身的同時觸犯空間的規矩,這個平台是最理想的法國布爾喬亞家庭男主人的王座,在平台內的男主人家具:書桌、辦公椅,具有命令和噤聲其他空間中家具的意義與關係,並在離場的時間裡,所有家具呈現待命狀態,並拒絕被其他對象所使用,以維持它對男主人的貞潔。

電梯最原始的型態(升降平台、無電梯井)在波爾多住宅中展現其野性的慾望,我們同時也看見電梯如何呈現一種「病患特權」,無能者的萬能,殘廢與晉升的矛盾關係。換句話說,電梯與無障礙空間的直接關係,並不是因為它如何解決了障礙人士的困難,而是在電梯面前,人類本來就是有缺陷、有障礙的物種,因為透過這種無能,人類才能晉升。

它顯然是不合人類的身體,更巨觀來說,無障礙設計並非為了使建築更加人性化,而是更凸顯建築的非人化,電梯成為人類在建築空間中移動的一種象徵記號,一種對造物主式的人類的駁斥,尤其,我們都知道災難來臨時,不要搭電梯。

斜坡

斜坡是一種介於平面移動與垂直移動間的模糊範圍,我們對於什麼樣的角度是地面、牆面和斜坡,似乎在典型的情況中不難辨認,在幾何觀點上,我們甚至可以以45度角作為一個象徵的分界線來區分一個斜坡「比較接近牆面還是地面」,如果說一個平面是能夠乘載人類的空間基質,垂直面是能夠拒斥人類的,那麼斜坡便是探索這兩者之間的曖昧地帶。

我們還是不得不感嘆重力與空間對人類強大的駁斥與吸引力,斜坡將重力的問題轉譯成了空間的問題,更重要的是轉譯成時間的問題。斜坡相對於平坦的地面給予我們「異常的身體感」,一種最基本的身體感異化,也就是身體的重量,與日常的體重相對,是「節慶的」非日常性,爬坡因此帶有具體的時間感,因為它指示一段節日以及垂直移動的特殊儀式。我們也經常把斜坡聯想成一種自然地景的象徵,這種認知意識將文化/自然、日常/特殊、平地/斜坡的關係連結起來。它也因此成為無障礙設施中最關鍵的空間項目,因為它的特殊性將行動不便者與一般人一視同仁的降級,一同展現人類在任何年齡與狀態中在反抗重力這件事上絕對的無能,然而又同時慈悲的將重力的問題轉譯為時間的問題展現給人類。具體來說,走樓梯的時候我們不得不緊盯著地面走,是一種自卑的身體行為,但斜坡讓我們能夠昂首闊步,甚至還能張望風景,我們享受這種漫長的損耗與無能,像是坦承接受身為一個「自然的人」。

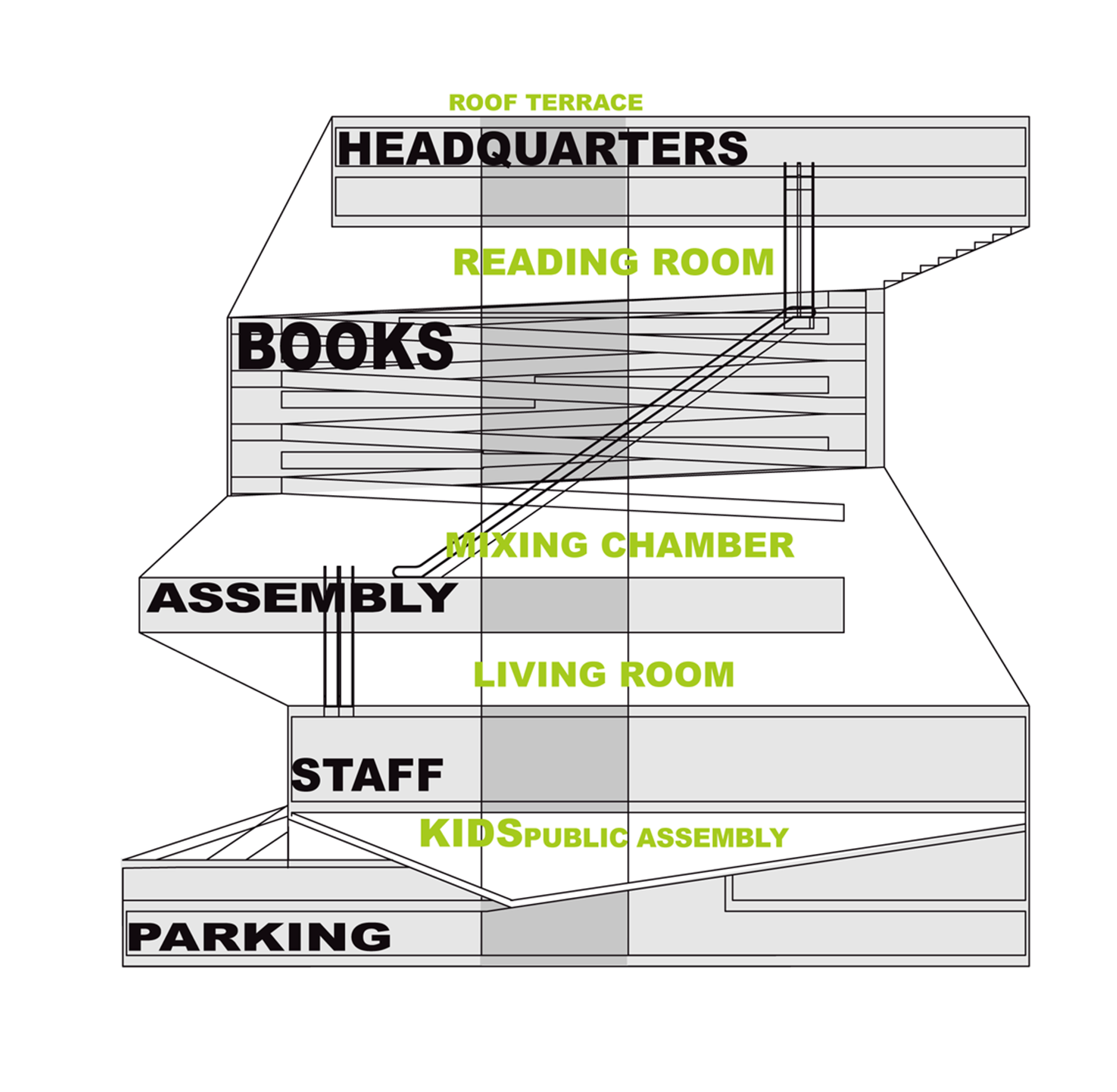

同樣來自OMA的作品,西雅圖中央圖書館是一座重新詮釋了斜坡與人類身體移動意義的作品。這座圖書館在設計階段面臨的核心問題是舊圖書館過度膨脹的館藏與移動空間的相悖關係,OMA提出了一個解決此問題的空間方案—Book Spiral,書的迴旋。

整座建築由五個「穩定的」平面空間所構成,並由斜坡串連這五個空間之間的「不穩定」空間,這個稱作Book Spiral的整體結構實際上就是由一個極長的斜坡動線回繞形成的,它探討了行動能力的問題,並且以行動的能力區分空間中的人的性質(例如兒童空間、停車場),透過斜坡指涉空間的乘載與拒斥的能力關係,並且轉譯為與書本的關係,即,能夠乘載知識與拒斥知識,這也關於此建築試圖探討知識形式之間的矛盾:傳統書籍與資訊媒體。

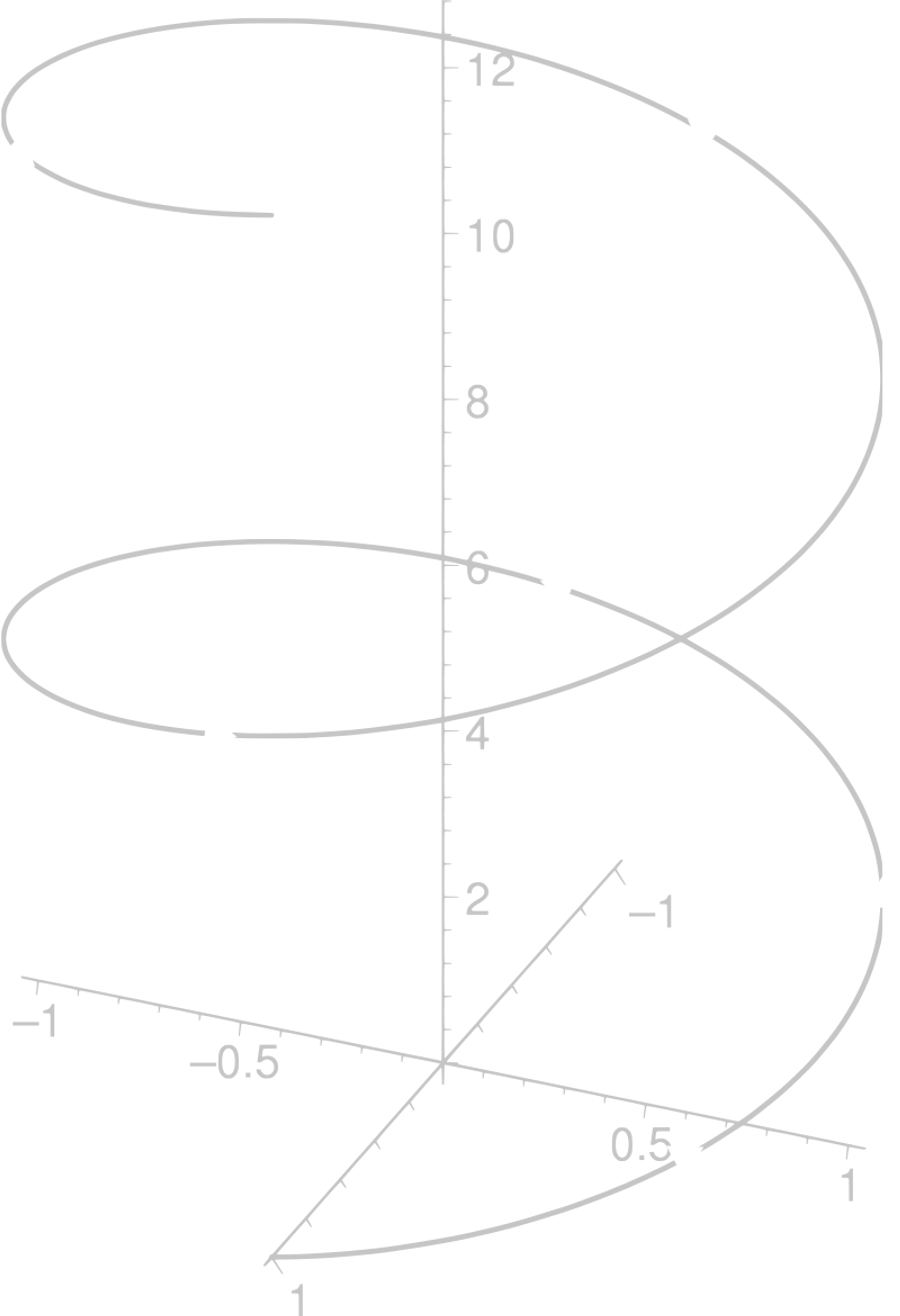

Book Spiral的結構實際上更接近Book Helix,即一個三維的柱狀螺旋,柱狀螺旋具有一個明確的螺旋方向Z軸,在這裏指涉的是抽象的空間晉升,我們也能從上圖看見中央留白的垂直天井就是將Z軸以虛空間表示,它的完整性與不可及性形容一個沒有電梯的電梯井,以其作為中心軸的螺旋斜坡與其保持一個與斜坡長度(螺線周長)有關的中心距(半徑),也就是說,斜坡的移動時間和中央的藏書空間保持直接的、換喻的、互相制約的關係。

斜坡的移動模式在無障礙的意涵中指涉重力與輪軸滾動的關係,我們可以說斜坡是輪椅的輪圈周長被重力無限的延展,對普通的步行者來說,斜坡是階梯的微積分,將等高線化的幾何模型等分為抽象的無限小階梯,將垂直的拒斥與平面的承載共同抽象化,也將滾動者與步行者的差異抽象化。以行為來說,斜坡不再如階梯給予一種工業式的自卑韻律,我們不需緊盯著地面提防梯階與邁步的節奏關係,而是能夠昂首張望,將垂直移動的限制轉化爲一種重力感的身體耗損,一種浪漫主義式的晉升。

柯比意的其中一個現代建築主張就是斜坡,形容為一種空間的旅程,便是將重力的問題透過斜坡轉譯為時間的問題,一種對於生命進程與損耗的完美換喻,這是現代建築巧妙的詩學語言,它們接受和諒解人類的低能,尤其是預視了隨生命增長而逐漸頹敗的身體能力,它假設了人體最殘破的狀態,並且透過包容人類從生到死的時間和空間障礙,現代建築得以獲得人觀的永恆。

垂直移動

光是上述兩例,不論是不是討論無障礙,我們都知道人類在垂直空間的移動上是低能的、有障礙的,這也是為什麼所謂無障礙設計並不是關於特定族群的問題(例如老年人或是身障者),它是一個建築與人類身體能力的羅茱式劇本,當然這並非反駁無障礙設計最主要的社會性功能是服務這些行動不便的人士,但更核心的問題是:建築為何如此的充滿障礙?

我想從某一個時期開始,建築具有明顯的規訓人類的作用,換句話說在某個契機之後,任何一種建築基本上都是一個監獄,它具有明確的移動方式與領域的限制,這些移動方式與領域也劃分了人在建築中不同的社會階級關係。最典型的是例如後場空間,這些空間有明確限制進出能力的管制以及使用(移動)的方式,更與人的角色有關,同時這些空間基本上從來不討論「無障礙問題」,因為我們預設了「有障礙的人」是不會進入這個空間的(也就是不會成為這個角色)。後場空間也通常是「生產者們」的空間,這象徵了生產者的一種「野性能力」,他們是原始的、無障礙的、移動自如的,外部的空間的使用者反而是文明的、有障礙的、需限制其移動能力的,某種程度上,障礙是文明的產物。

空間的垂直性成為建築在這種規制上最核心的關鍵象徵,我們將自然的高程類比到了文化意涵上,這是典型的類比象徵,但以無障礙的問題來看,建築是一個明顯將上層低能化的工具。

空間感知-感官的障礙

這篇文章首先關注的是空間與肢體障礙的關係,然而障礙的形式並不限於肢體,感官與精神、人類的心靈,是複雜而難以被物質空間完善體現的,而這些感官與精神的障礙在建築的討論顯得頗具挑戰。我想就無障礙的議題約略討論,並期盼在更完善的研究之後另提篇幅來探討這個問題。

建築的無障礙問題時常是關於空間的可及性,也就是關於消除身體障礙限制的問題。然而較少被討論的是「空間感的可及性」,也就是「感官障礙」的問題。這個問題關於空間感的組成方式,最主要的是視覺,我們不得不承認空間感是一種很含糊的複合感知,其中絕大部分是透過視覺資訊所構成,視障者在建築空間中的關懷也因此較明顯的成為這個議題的回應方案。我們難以辨認的是其他感官對空間語言組成的貢獻,例如聽障者對空間感的缺失,甚至,智能障礙者對空間的感知方式是否有所不同,這些問題似乎較貼近空間文本解讀的方式,對建築和建築師來說不是功能上的疑慮,而是空間語言表達的可能性。

然而這種歸納本身預視一種對建築空間的普遍性偏見,即其主要的目的是功能性的,具體來說是確保身體安全的功能。然而我們並不能忽視空間感的其中一個表現方式—安全感,是否是一種「安全的功能」?舉例來說,強迫症患者對安全感的需求是被忽略的,儘管缺乏安全感可能造成實際的身體危機,例如癲癇發作,這似乎是違背建築公共利益的考量,而建築因此對可及性與安全性的定義停留在物質空間上的處理,空間感與精神的可及性和安全性則被心理學化和醫學化,尤其在精神障礙方面,建築更時常以規訓者的角色出現。

2022年的北美館X-Site作品—藍屋,似乎若有似無的觸及這個議題。藍屋整體以一個相當異樣的外在形式出現在異樣的建築基地,它整體勾勒一個典型的房屋符號,卻具有反結構意味的附加物、異常的色彩和許多微妙而不工整的元素出現,它並且匍伏在北美館廣場的階梯上,這是過去的X-Site作品都未嘗試過的落地座標。

進入藍屋首先感知到的特殊性是其波浪狀的地面,以一種有機狀態覆蓋人工的階梯面與平面,它不具有垂直晉升的意味,其延伸的長度與高差的比例相當極端以至於幾乎難以辨認原始的高差存在,它更具一種視覺上的寓意,彷彿一隻緩慢爬行的軟體動物。

藍屋的製作團隊邀請了視障者、聽障者、舞蹈者等體驗空間並以影像紀錄,整體來說他們試圖探討感知空間的多重可能性,儘管在許多方面這些應邀活動的呈現缺乏論述的基礎與辯證的結構,例如對於聽覺的空間感知被直接性的以剝奪視覺來執行,嗅覺的感知則是安裝擴香裝置等,他們拒斥理性的空間系統,比起實驗性的計畫更注重大眾的特殊體驗。然而,他們逐漸探索台灣建築領域中較陌生的面向,即關於空間感知的解讀方式與身體和感官能力的關係,我認為「以一個波浪狀的地面覆蓋等高線化的平面」是一個頗微妙的舉措。

感官的障礙或是剝奪,一種不安全感、不完整感的創造,相較於無障礙議題的探討,更多時候是建立一種空間文本。李柏斯金的猶太紀念館可能是極端的案例之一,部分的行動或感官的障礙實際上成為了另一種行動或感官的刺激,它使障礙與空間感的詮釋相輔相成,同時將可及性與空間感的問題組織成一個對戰爭與族群議題的敘述,將建築對人類行動能力的迫害轉譯成人類對人類的迫害。

建築空間語言的功能化也意味著社會精神的制度化,如果「精神的可及性」被建築的無障礙議題排除,則代表社會具有透過建築執行精神規訓的意味,即普及化可及的與安全的精神定義,並且拒斥不合群的心態。這顯示建築的無障礙問題(或有障礙問題)是系統性的,它所代表的並非在獨立建築中的特定功能設計,而是社會整體對完人的定義,包括身體上的與精神上的,使建築成為一種勵志宣言。建築空間也並且真如一種「建築語言」,具有語言的階級意義和制約能力,它具有對文盲的剝削關係,並且自我譜寫野蠻與文明的拉鋸。

建築能否無障礙?

霍布斯認為,人類的身體能力與感官是有限的,我們因此不可能真實的理解宇宙,也不可能真實的控制自己的身體,而因此,人類是不可能真實的自由。

人類之餘宇宙絕對是障礙的,而建築的無障礙問題就是試圖完滿人類最大的身體能力,希望最大化我們的行動與感知能力,不論是將其誇大(例如電梯),或是將其限縮(例如樓梯),建築成為一種量化人體功能的儀器,它具有度量的意義,也因此必有規訓的意義。

這篇文章所解析的空間障礙問題,有助於我們重新理解身體障礙的意義,我們對無障礙的追求呈現矛盾的狀態,因為建築必定揭示障礙的存在,使其自我衝突與剝削,整體來說顯示一種更普遍且更難消除的障礙,也就是意識的行動力與身體容器的「空間」障礙,與其說建築構成了空間的障礙,不如說它記載了這種差異,它是人類自我不適的副產品。

無障礙的實際考量仍然是關鍵的議題,我不否定建築對障礙人士的關切,然而我們同時必須意識到社會對障礙人士的認知和幻想如何透過建築空間被顯示出來,對自我無能化的神聖晉升,感官的規訓等,考驗我們對障礙這個詞彙的祛魅程度,以及建築在空間上表達障礙意義的模式。

隨著生命成長對身體的耗損,有朝一日本文作者也會成為障礙人士,屆時的建築也許也會有新的看待障礙的方法,對於此事的幻想本身就體現了自我不適的障礙,而建築過度悠長的生命,也是它自我不適的原因。