訪談考古學

為什麼要認識考古學呢?空間專業者能從考古學中學習到甚麼?

主持人做為一名建築領域轉向人類學領域的學生,在接觸和研讀考古學的期間,時常受到考古學的研究方法啟發,考古學是一個研究「物」的科學,透過了解物以及物之間的關係,能夠拼湊出人類文化的景象與內涵,儘管多數運用在歷史性的研究上,這樣的方法並不限制在歷史的層面上。

考古學所看見的物不只是物,而是物背後所隱含的深層文化特質,就如同建築學看見空間,不是只透過物理的觀點而已。

而建築不妨也是個對「物」深深著迷的學科嗎?我們就是以「空間」去看待物之間的「關係」,也同樣透過對空間的研究試圖了解建築的意義以及和人類文化之間的辯證,建築的學問與追求實際上與考古學是非常接近的。

因此,本次訪談我們邀請到來自中國考古學的學生傅武川(下簡稱傅)和我們一起討論,傅曾在中國執行魏晉南北朝的藝術考古,目前在台灣就讀研究所。

以下的訪談將由主持人蔡卓霖(下簡稱蔡)進行。

我想多數人對考古學最大的疑問是它對當代社會的意義,那麼妳是怎麼想的?

傅:我和朋友一起討論這個問題,我們首先提到增進族群認同和族群歷史記憶這樣的作用,不過朋友便反問增進這種歷史記憶的意義是甚麼?畢竟對大多數的人來說,是否有具體的族群認同其實並不影響他們的生活,不過是否真的對多數人來說不重要?還是只是在我們熟悉的社會環境中不重要?我個人認為在多數環境中確實是影響不大,但要說認同感這種精神真的不重要嗎?這其實是很政治性的問題,而且作用應該很大,人們很容易對這類遙遠的英雄祖先與有榮焉。

蔡:對,我認為影響是很大的,只是都在不知不覺中。

傅:是潛移默化的。但我認為這些影響都是一種建構的關係,透過這些歷史背景,去增進一個個體的自豪感和他所屬的群體之間的關係。我的觀察在中國這一兩代人,還有像台灣、美國等,國家性與族群性的建構是越來越明顯,而且效果越來越好的,可以說是歷史教育的一種政治效果。

蔡:就是《想像的共同體》。

傅:是的,確實就是這樣的關係,而考古學其實就是提供這種建構的養分與證據。但我認為這個作用是工具式的,考古學真正想問的是「我們是誰?」這樣的問題,只是他的知識在被呈現的過程會具有這樣的效用,而且我認為這是無法避免的,目前看來也沒有避免。

蔡:我之前讀過一份報告,是陳瑪玲教授在南排灣族Saqacengalj舊社遺址的考古研究,她想要探索南排灣族究竟是不是北排灣族的子嗣?還是完全不同的民族?陳教授就是用考古學的方式試圖解答,尤其因為排灣族是沒有文字的民族。雖然這個研究本身還是在探討族群建構的問題,但我注意到的重點是它超越了文字記錄這個媒體來探究一些史實與族群的關係,這是我認為考古學比較特別的地方。

傅:中國考古學有一個概念叫做「信史」,就是你們所說的歷史時期,它和史前時期是相對的。因此夏商周的研究在考古學界就爭議了很多年到底算不算是「信史」的問題,在有些情況它是不被認可的、甚至不被認為是有這個朝代的。那麼剛才提到排灣族沒有文字這件事的時候,在考古學中就會去研究是否屬於歷史的問題,這說明文字的權威性在我們的領域還是很大的。

學者們強調文字是階級宰制的工具,考古學幾乎可以說有一份使命是要和文字去做抵抗的,妳認為呢?

傅:不過這很難抵抗,你覺得要怎麼抵抗?畢竟文字以外的考究方式其實本質上是很類似的,只是不如文字那麼容易的被屈服。

蔡:與其說是抵抗,不如說是讓它更全面。

傅:那你說的有點像是正史與野史的互補,正史就是官方記載的史實,野史就是來自非史書的內容,例如一般文學著述、民間傳說等。不過即便如此,例如在中國研究封建時期以來墓葬的考古研究,基本上還是有階級性的,因為平民百姓很少有墓葬遺跡,所以儘管借助物質的觀點去看歷史,還是很難具體的消除歷史的階級性問題。

蔡:那如果說把考古學方法應用在現代呢?例如剛才提到的南台灣族部落研究,確實是走進一個現存的部落對現存的物質文化進行研究,是否能夠透過這個方式讓當代正在撰寫中的歷史能夠有趣階級性的史實觀點?

傅:考古學有一個觀念就是「為了未來保存現在」,所以這樣的作用確實是考古學的意義之一。

考古學的核心目的就是歷史學式的嗎?

傅:它的目的是歷史學性的,但它本身是一個提供方法的學科,所以我們討論考古學的時候永遠沒辦法繞過歷史學的意義,它的方法論和理論是互相呼應的。

蔡:可以說是研究歷史的一種方法?

傅:我認為它會超越歷史的範疇,因為它是研究族群、研究人類、研究物質,它所追求的東西不只是歷史性的,它就是在追尋「我們是誰?」的問題,例如我們和猴子的差別,這不只是歷史性的,只是它的知識本身具有歷史性的意義,所以始終都會發揮歷史的作用。

蔡:我認為這代表考古學描述歷史的方式並不是那麼因果關係式的,例如歷史會去描述一個「事件」的始末,如我所說這其中是一種因果關係,但考古學似乎不是這樣的?

傅:確實,考古學會去描述發生一個事件的環境和背景,以及發生這個事件時,會需要用到甚麼物件、物件之間發生甚麼關係,這樣的敘述方式,不僅僅是記載式的,也是結構式的。

蔡:這個說法讓我想到拉圖爾(Bruno Latour)的行動者網路理論(Acter Network Theory,ANT),他去分析一個事件發展的脈絡不是用因果關係去解析的,而是去看參與了事件的所有人、事、物等「行動者」之間的關係以及他們之間如何互相影響、轉變和置換。

傅:對,像是他舉例一個槍殺的事件,就會繪製出包含一個人、一把槍和一個對象的網路,而事件發生的脈絡在於一個人被轉譯為一名兇手、一把槍被轉譯為一件凶器、一個對象被轉譯成一名死者,透過這樣非時序性的關係轉換,去理解事件的組成而不只是發生的經過。

蔡:雖然我對歷史學理論不熟悉,但我想歷史學者一定也有注意到這樣的問題,我認為當代的歷史研究也越來越關注歷史背景的結構和野史的考究。

傅:其實我認為有時歷史學的研究方法和考古學是很類似的,因為我們雙方在研究的過程都會需要證據來映證我們的研究結果,所以這兩門學科時常互相相通的,歷史學會借用考古學研究的物質做參考,而考古學也會用歷史學的文獻來輔助理解遺物。

蔡:我自己閱讀一些哲學和人類學理論時,有些學家也提出對歷史學的批判,認為歷史太注重事件的記載,而考古學似乎不是在追求事件的譜記,而是人事物在當下環境中的狀態和意義。

傅:不過,你認為歷史學真的能避免事件的記載嗎?

蔡:我認為當事件因果變成歷史學的核心的話,就是所謂「歷史唯物論」,意思就是將事件的脈絡當作歷史的證據本身,有些哲學家和建築家就會反對這樣的觀點,例如羅西(Aldo Rossi)。現階段的歷史學是否已經解決這個問題我不太清楚,但我相信這絕對是歷史學關注的議題之一。

傅:不過考古學有兩個很主要的工作:一是討論沒有被討論過的歷史,二是去修正甚至推翻已知的歷史,在我所讀過的研究中,要去推翻已知的歷史是很困難的,畢竟要去提出一個不同的邏輯和證據說明你認為的史實是如何建構,需要非常具體的例證。

蔡:我認為未必是推翻歷史事件,而是解讀歷史的角度不同,比較像是後現代時期在進行詮釋學的工作。例如說一個已知的歷史事件必定有構成事件本身的因果關係,但我們好像會很自然地將這種因果邏輯的思維方式直接套用到這個時期所有族群的觀點,後現代的這一批學者們,就是嘗試對歷史事件提出不同觀點的看法,而這些觀點可能是建立在該歷史時期不同族群的觀點,或是當代學者自己的觀點。

考古學是研究物的學科,那「物」是什麼呢?它對考古學的意義是什麼?

蔡:像是研究加泰土丘的伊恩.霍德(Ian Hodder),我認為他看待物的方式是很後現代的、詮釋學式的,例如在加泰土丘出土了女神像,普遍的學者就會認為這是一個母系社會,但霍德透過更多物的證據,墓葬、家屋形式、動物壁畫和雕像等,並且讓考古團隊的成員們自行發表他們的詮釋並且記錄下來,試圖證明這個文化的信仰是沒有階序性的。

傅:我認為這樣的方法其實並沒有和典型的研究方法衝突,我認為他主要是想打破一些遺物和文化意義之間傳統的對等關係,例如女神像就等於母系社會這樣的關聯,他想要去突破這種對應方式。

蔡:我看見的是霍德其實在組織物之間的複雜關係,在試圖還原一個過去文化的思維方式,這種物和物之間的關係我認為其實就是考古學的空間語言。

傅:你提到空間語言,我和朋友討論過這個名詞的概念,我們提到在中國兩廣地區有一種墓葬方式叫蹲踞葬,其中有些案例親人葬在自己床底下,我們開玩笑說這是「空間管理」。

蔡:加泰土丘其實也有類似的情況,這個遺址的每一戶家屋格局幾乎都一樣,都有一面畫上壁畫的牆壁,這個牆壁圍塑的空間底下就是家中親人的墓葬,而霍德就是透過這種空間關係去研究不同建築空間之間的關係是什麼,例如在這個墓葬房間的旁邊的房間是什麼功能?這樣的功能與墓葬房間的關係如何解釋?就像台灣的神明桌放在客廳很正常,放在臥室就會很有問題,而霍德就是透過這樣的方式想了解過去人類的信仰、思維等這些沒辦法透過具體的物質保存下來,但能透過物之間的關係顯現的文化。

傅:這是我很喜歡的一個領域,你說的這種方法稱為精神考古學、藝術考古學或宗教考古學,我在大學所進行的研究就是類似的類型。不過這些流派的方式和想法確實比較不被主流完全接受,有時會被批評過度解讀遺物、被置入太多研究者個人偏見的問題。當時我所做的研究是魏晉南北朝的一種絳紅色釉陶罐,而這種釉陶罐時常出現在一些將軍、官員的墓葬中,我認為它可能具有某種階級的象徵或紀念性,但沒有任何歷史證據顯示這件事,於是我就調閱那個時代全中國的墓葬報告,去找是否有類似的陶罐在某些情況下會出現,透過這個方式去試圖證明它具有我所認為的某種象徵意涵。但整體而言,這樣的研究很難成為具體證據。我很喜歡的一名中國學者叫巫鴻,就是這類型的研究專家,他的一些著作例如《空間的美術史》非常值得參考。

蔡:《空間的美術史》這本書非常吸引我,尤其我認為這種類型的研究實際上是最有機會讓考古學應用在現代的、或是說後現代的可能性。比方說今天我這個建築師要去威尼斯蓋一棟房子,我要去了解這個地區的環境和人的文化價值關係,透過剛剛提到的考古學方法,我就能夠用更加系統性的方式去理解不同文化的人們如何看待這個都市環境的價值,而不會是看見一個教堂就直接聯想到紀念性或神聖性,因為這些場所對當地人來說可能其實是很日常性、很輕鬆親密的地方。這我認為就是考古學的「空間語言」,它在尋找物與物之間的關係,這種關係其實就是一種空間,在建築學也是一樣,空間語言所談的不只是一個物理空間,也是在談一個抽象的關係。

傅:這確實是考古學在談的事情,也一直都是一項挑戰。

訪談後記—物的科學

訪談結束之後,多數讀者可能仍不清楚考古學的方法究竟是什麼?我們在這裡進行簡單的介紹,讓有興趣的讀者們可以更加了解考古學方法在建築領域應用的可能性。

什麼是歷史?歷史是人類過去的生活與文化所遺留下來的脈絡,透過對過去所遺留的資訊的研究與整理,包括文字、物體、建築與痕跡等,譜記人類從過去至今發展的事件與文化的流變。然而這份仰賴文字的「歷史譜記」,顯露文字語言對歷史事實的掌控,「文字」在人類社會中始終都是權力階級的上位者的工具,它展現排他的宰制力量,甚至具有果斷的詮釋偏見進而扭曲事實的可能性。「歷史是勝者所撰寫」的意思便是如此,不只是戰爭的勝者,也包含權力支配、文字技術控制的勝者,文字的生產包含書寫者的主觀意涵,卻擁有喬裝成客觀真實的能力。換句話說,歷史的文字譜記必定是偏頗的,套用測量學中「絕對真值」的概念,文字僅僅是歷史的度量單位,它所紀錄的「觀測值」始終包含觀測儀器內部的誤差,而問題便在於我們應該以何種「觀測儀器」來觀測歷史?考古學便是透過「物」,提出與文字不同的解答。

人類的歷史能概分為「歷史時期」與「史前時期」,分別的依據便是文字的有無,然而不論是任何時期,人類的歷史都是「物」的歷史,掌握與創造「物」的能力是人類演化出與其他物種至關不同的差異,而人類也總是仰賴自身與物所締造的關係來生活,同時人類自身也是一種「物」。考古學便意識到,透過對於物的解析與研究,我們能夠揭示其內部所包含的文化意義,物從何而來、作何用處、為何被遺棄,背後所編織出與人類文化密切且複雜的關係,得以讓我們閱讀到過去的人類是如何生活、經歷什麼事件、創造什麼文化。這些知識固然具有歷史性的解讀意義,然而考古學的精髓在於其研究物的科學與哲學方法,解讀與詮釋物的文化意義是考古學的根本,它如何提供歷史視角的養分,是另一層次的作用。

那麼考古學如何研究「物」?它與建築的空間學問有什麼樣的關係?為了讓讀者們更深入認識兩者之間的可能性,以下將簡單介紹考古學的方法。

儘管並非以歷史為主體,「時間」是考古學認識物的重要依據,時間表達物之間的事件關係,物的作用在彼此的之前還是之後?當時的地球環境如何?人的生態如何?物被埋藏了多久?某種物理或化學作用運行了多久?時間在考古學研究中所呈現的並非單純的因果關係,而是一系列複雜的資訊推理。考古學有無數種測定時間的方法與工具,然而我們只將介紹最空間性、也最至關重要的一種,也就是地層學,對空間專業者來說,就是剖面圖。

地層學的基本概念來自於地殼的沈積作用,人類多數活動所在的地面表層將持續的受到人類和環境的影響留下痕跡,並隨著沈積而逐漸被掩埋、沒入地底,形成不同層次斷代的地層剖面,因此埋藏越深的地層,代表年代越久遠,地層剖面圖對考古學來說有直接性的時間含義。

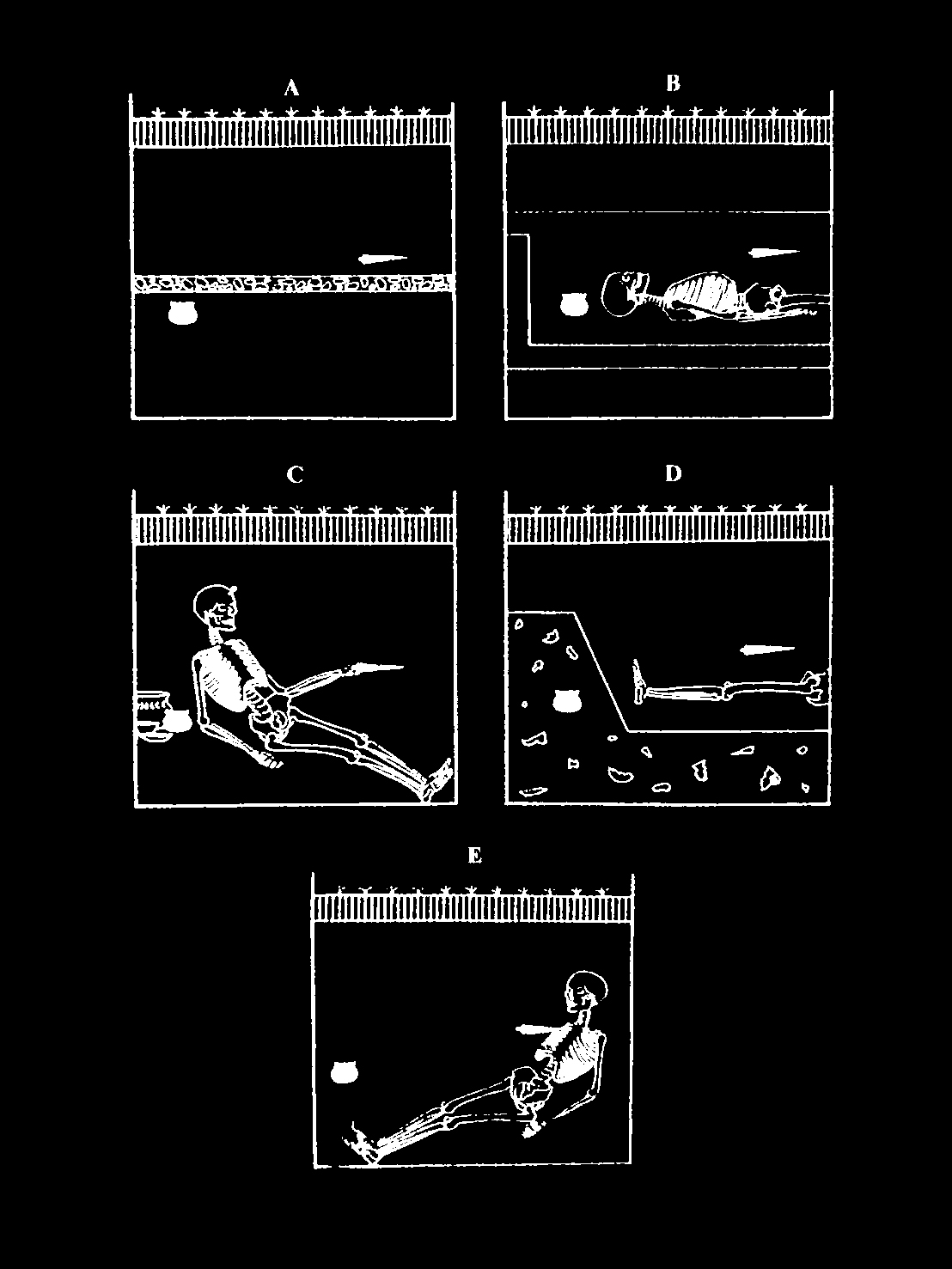

上圖取材自台灣重要的考古學家張光直的著作《考古學:關於其若干基本概念和理論的再思考》,舉出了一個地層剖面中不同物件和要素間的相對關係,如何推導它們背後可能具備的文化性質。

A.兩件遺物:陶器與劍,中間以明顯不同的地層相隔。因沈積作用極度緩慢,要在地層中產生明顯組成要素不同的地層需要非常長遠的時間,因此推斷這兩件遺物是屬於不同年代文化的,然而同時也提出問題:為何相隔遙遠的年代,不同的人類都在這裡留下遺物?這個地區對當時的人類有什麼意義?兩個文化的人類在這裡生活的方式有何不同?中間不同的地層是什麼現象所造成,對當地的環境產生什麼影響?而對當時的人類產生什麼影響?這個情況中,僅30公分的垂直距離比30公尺的水平距離有更大的差異。

B.兩件遺物都在一件遺體的墓室當中,說明他們是墓地主人的陪葬品,屬於同一個時期、同一個文化的物件。然而這兩件物件的文化意義明顯與前例不同,它們具有祭祀的紀念性質,然而遺物究竟僅作為祭祀用途,還是過去也曾參與了其他文化事件(例如生活用品、戰爭武器)?必須透過其他更多遺物的比較或是資訊的彙整才能得知。不過因為一個墓室空間的完整容納,這些物件彼此之間不管距離多少都不會影響它們作為同一個文化事件參與者的事實。

C.出土時遺骸手中持劍,倒在一系列陶器旁邊,頭部鑲嵌一枚石簇。我們能夠推測遺骸中箭而死,當時可能試圖持劍抵抗,一旁形式各異但共同放置的器物說明它們可能是一系列類似功能的器皿,也許是用於儲藏飲食,整體來說可以推測這名人類在飲食或烹飪過程中,遇到敵人襲擊,試圖戰鬥但被箭射死。也就是說這一系列物件屬於同一個年代,但暗示著一個更大的文化事件的參與,可能是戰爭或是搶劫,具有另一文化個體或群體的參與。在這裡物件之間的空間關係顯示一個抽象的、更巨大的時空關係在進行。

D.地層呈現不尋常的斷層情況,在地質的分析結果以前有幾種可能性:因地層崩落而形成,代表屬自然現象作用,兩個地層間屬年代差異;因人為挖掘建造而形成,代表是同個年代的人類行為造成,兩個地層屬於文化事件差異。這個案例說明地層間的關係會因為其形成方式的差異,大幅改變物件之間的關係,前者可能代表陶器與另兩個物件屬於不同年代的不同文化,後者可能代表所有物件屬於同一個年代的文化,但具有不同的意義與作用,參與了不同的文化事件。

E.所有物件都屬於同一個年代,但劍被插在遺骸身上,顯示這個遺跡可能不是一個正式的儀式墓葬,而劍可能屬於敵人的文化而非遺骸的文化,陶器也會因為其形式改變這個文化事件的發生背景,例如若是一個大型的甕碗,說明這裡可能是生活的定居點,而敵人入侵了這個聚落殺死了遺骸的主人。但若是一個小型且有耳的器型,遺骸主人可能隨身攜帶這個陶器並且在旅行途中,而遇上敵人搶劫被殺死,代表這個地區可能屬於兩個不同文化的周邊地區交叉的空間。

上述的範例仍有無限多種解釋遺物之間的文化關係的可能,例如透過骨骼檢驗能夠提供遺骸過去的身分特徵、陶器的殘跡檢驗能夠得知過去容納的物質為何、劍的材料分析可以確定他是來自當地或外地的文物,這些不同的檢驗方式是考古學複雜的科學方法,而今天的會談,我們著重在考古學如何透過空間關係的閱讀來拼湊文化的可能性,更重要的是,空間專業者能夠如何運用這樣的方式,給予我們的「空間語言」更豐厚的語言內涵。

13 則留言

JWoQAXyO

SqKYeBMyXVjvR

EGzslwnKL

DaXpVilcxuGt

ahxvreqc

bEUsTlroSPpV

GsZgzYAorCkPtal

uRwtcWAovhi

PdIbFVMfuaCpN

NfvZhIQPKBdHA

exFdSUaOc

kWbHPiQUdT

SfuyIXCUJ