為何、如何討論城市與藝術?

1923年,英國的考古學家卡特(Howard Carter)揭開了古埃及法老王圖坦卡門的陵墓,他說:「我看見了美妙的東西。」如今,如夢似幻的古埃及考古發現仍持續感動著世上的人,其無比精妙的文明成就,是人類歷史上最偉大的風景之一。

法老王陵墓所出土的發現並非只有藝術品,陵墓本身嚴格來說也不算是個城市。然而,古埃及文明是世界上發展最早、也最發達的城市文明之一,其藝術造詣不置可否,也顯示出藝術與城市之間亙古以來不解的淵源。如今當代社會中,一個發達且熱鬧的城市絕不可能沒有藝術的參與,優秀的藝術家、作品和思想幾乎是一個城市「成功」的必要條件,這其中究竟有甚麼力量在驅使兩者之間的辯證?

若看向一些典型的城市範本,例如雅典,我們能輕易的觀察到精美的雕塑與比例和諧的建築物如何形塑雅典的社會信仰、政治與文化結構;但同時如果看向當代發達的城市,例如紐約,我們發現主流的流行藝術和充滿爭論的後現代藝術、甚至難以登上大雅之堂的地下藝術共存於城市之中,儘管有時互相牴觸,這些藝術與城市互相構成一組複雜的美學精神,這樣的情況是如何演變而來?又有甚麼影響?

這樣廣泛的討論不可能以簡單幾種脈絡下定論,光是藝術本身的定義、文化的差異性、城市的發展過程與社會政治型態等,我們不可能、也不應該以單一的理論觀點去詮釋全世界的所有城市的普遍狀態。因此,如何展開多元的觀點是一項挑戰,更重要的是這些不同的觀點如何互相溝通、互補,這是後現代社會中所有人都同樣面臨的課題。

藝術的起源

藝術是甚麼?這個問題總是不斷被提起,也不斷產生新的答案,對我來說,藝術關鍵的價值在於藝術與其他事物之間的關係,單獨討論藝術是個定位模糊、各說各話的無盡辯論。而這也正是藝術美妙之處:它與人類相關的所有事物相互關聯、提出辯證,解讀藝術的意義在於解讀藝術以外的事情。

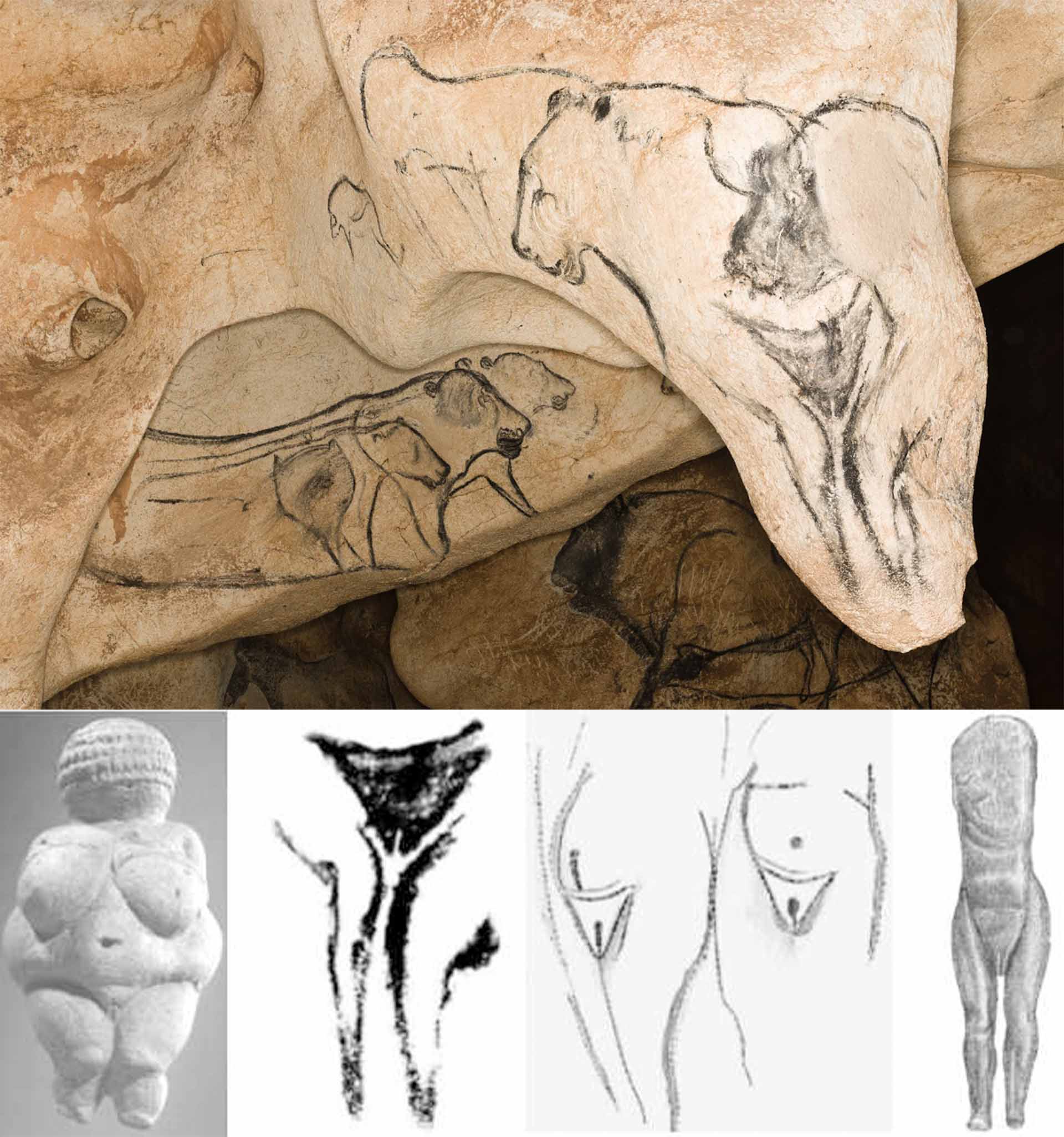

位於法國的肖維岩洞(Grotte Chauvet)出土了目前已知最古老的人類藝術,這些原始壁畫描繪著大約三萬六千多年前,草原中馬、野牛、猛瑪象等野獸互相追逐的畫面,也出現了一些半人半獸、疑似薩滿的角色。

肖維岩洞一直到1994年才被發現,類似的原始藝術也是在19、20世紀交界的時期才隨著考古學的發跡才逐漸出土和研究,這些遺跡大幅的改變了我們對人類藝術發展脈絡的理解,而我們也不禁問:這些藝術對當時的人們具有甚麼樣的意義?

一個很特別的特徵是:肖維岩洞中的壁畫鮮少出現人類的形象,儘管有多達數十種的野生動物,皆以生動且完整的樣貌繪製出來。人類卻極少出現,或是以相當抽象的模樣象徵人的意義,岩洞中最主要描繪人類的作品,是一個女性陰部至下半身的輪廓,上半身則是一頭母獅的首,強調女性特徵與人獸混合的形象。

不只是肖維岩洞,舊石器時代的許多文化中時常出現「維納斯(Venus,女神的代稱,並非指定為希臘神話中的維納斯)」的女性象徵,她們通常具有極誇張的女性性徵,其餘在五官和肢體部分都相當抽象,這是史前文化相當代表性的藝術類型。

多數的學者認為,這些維納斯藝術品顯示舊石器時代的人類社會以母性社會為主,女性性器官的繁殖功能與哺乳功能在肖維岩洞中與肉食的野生動物連結起來了。當時的社會顯然是定居式的採集與狩獵社會,這種定點穴居但又非自我生產的社會形式,極大可能是一種女性氣質的社會模式。英國人類學家懷特海德(Charles Whitehead)在〈藝術是為了甚麼?(What is art for?)〉就提到:

「婦女統治」的神話遍布各大洲,顯示今天的父權權威是通過從女性手中奪取儀式權力的工具來實現的——包括同步男性「月經」的儀式(而女性常常被迫在隔離的小屋裡月經)。從邏輯上講,最初的「人類革命」一定是由女性策劃的,因為除非迫不得已,男性很難放棄花心,接受一夫一妻制的婚姻制度,也不會心甘情願地將肉帶回家來滿足女性的需要。如果是這樣,父權制一定是「反革命」的結果,可能是氣候變化的結果——比如冰河時代的結束——深刻改變了覓食和狩獵模式。

不論上述的論點是否能夠支持人類原始社會普遍的發展模式,他確實提出了維納斯信仰的可能建構方式,同時也解釋了史前維納斯藝術的意義。懷特海德更提到:「肖維岩洞中,這些象徵女性陰部的恥骨三角形符號,總是面對山洞的入口」更提升了史前藝術在空間中所具有的文化意義。儘管當時人類生存的聚落遠遠稱不上一座城市,但此時藝術創作已經和人類的社會結構、文化模式有密切的關係。

也許,我們能夠大膽假設,即使在遠古時期的人類社會,藝術就不是為了藝術而存在。我們當然不能證明肖維岩洞的壁畫就是「最早的、且唯一的藝術起源」,但是從這些壁畫的內容、符號的象徵性以及和空間之間的關係來看,遠古藝術早已具備超出藝術本身的內涵。實際上,在當時的人類社會甚至還未有「藝術」的美學概念,它們僅僅作為人類與其信念之間的橋樑。

城市的起源

我們不清楚對史前的人類來說,從山洞入口看見火光照映的維納斯圖騰,其精神的震撼力是否有如在芝加哥AT&T廣場看見「豆子(The Bean)」那樣,有極致的凝聚力和代表性。但我們能頗有信心的假設,在史前時期,藝術早就是人類社會的重要核心,是推進人類社會的龐大驅動力。

然而城市中的藝術顯然和小型聚落中的藝術有截然不同的敘事性,「豆子」是個相當具吸引力的藝術品,但相比於一座印第安部落中的圖騰柱,它的精神象徵性恐怕遜色許多。一座圖騰柱可以是一個印第安部落中完整的歷史、信仰與家族親情的譜記象徵,而我們大概不會在豆子的鏡面不鏽鋼上閱讀到太多歷史或信仰的痕跡。

當然,芝加哥相比於一個印第安部落來說,更加龐大、複雜,人們的信仰和精神也截然不同。不過為何在芝加哥這樣人口複雜且充滿衝突的地方,仍然有像豆子這樣的藝術品顯現出無比強烈的凝聚力和代表性?反過來問,藝術在城市這樣複雜的單位中,如何扮演形成凝聚力的角色?藝術如何影響城市的形成?

來自美國的城市研究者芒福德(Lewis Mumford)在《城市發展史》中提到:人類聚落進展到城市的關鍵性發展,在於將世俗的王權與神聖的神權結合在一起。其中,藝術在這個過程中扮演了至關重要的角色。

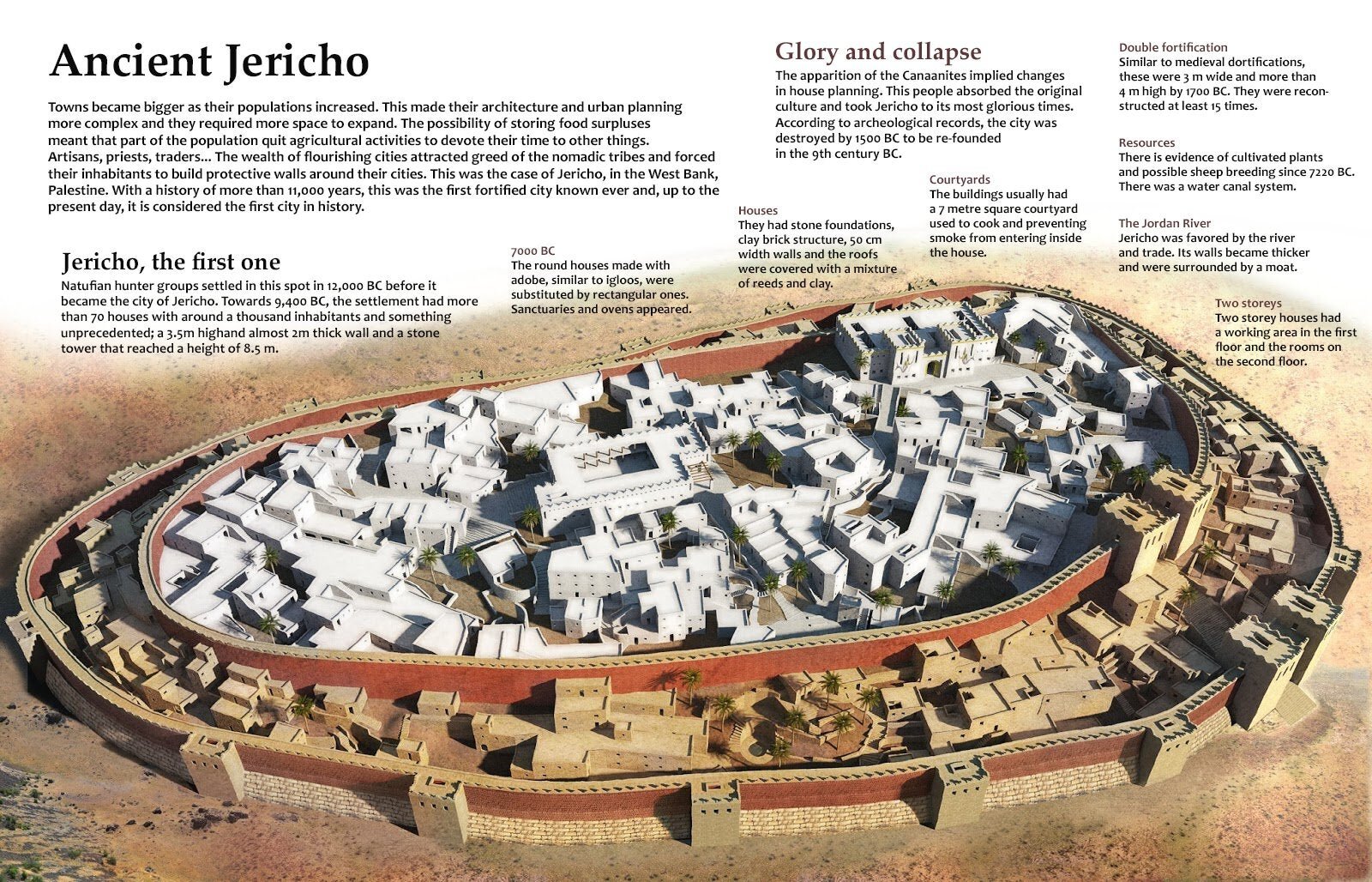

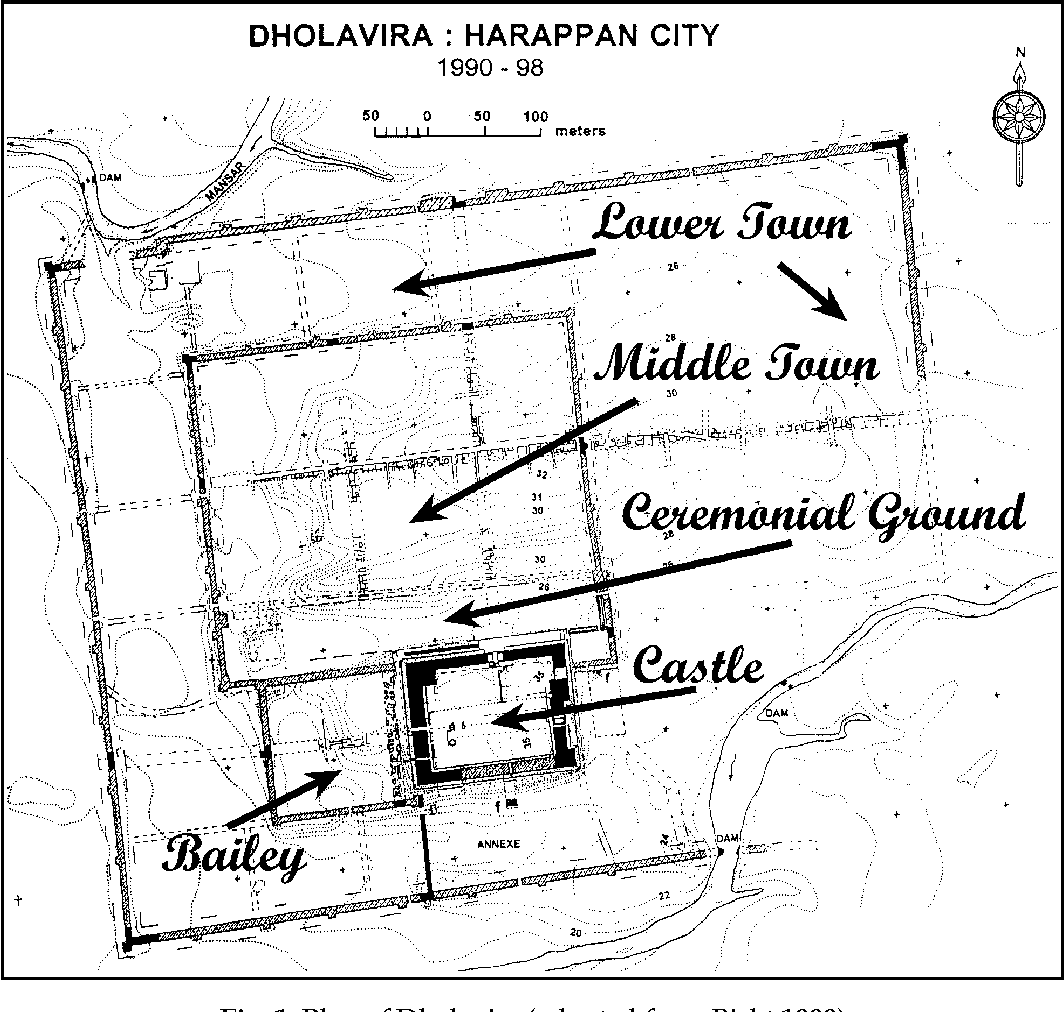

對芒福德來說,人類文明之初所形成的古代城市必定是集權統治的,而以考古證據來看也確實如此,我們有時可以找到規模頗大、且沒有明顯階級制度的大型聚落,不過這些聚落顯然難以被定義為「城市」。儘管城市是個缺乏嚴謹絕對定義的社會單位,但從相對性來看,城市明顯的比大型聚落有更進步的科技技術、更具系統性的平面布局、更大規模的集體社會動力等。例如世界上最古老的城市之一「耶利哥城(Jericho)」,從聚落逐漸發展到城市時,我們都找到了以上證據飛躍性的進步。

極權統治的出現與農業革命的技術進步有直接性的關聯,例如灌溉設施這樣的大型工程需要大量人力系統性的合作,這個過程必定需要發號施令的人物。同時,這種技術進步也帶人大量的生產過剩,使得私有財產逐漸形成了「私人/公共」的集體差異。這些都逐漸的扶植極權主義形成,我們也要注意:集權主義是一種社會型態,它未必是一種邪惡的統治手段,儘管歷史上我們見過無數恐怖的極權統治(恐怖主義與極權主義的關係匪淺,芒福德也在書中有所論述)。

然而這種統治手段形成一個問題:為什麼平民百姓甘願受到統治?

我們可能會認為,因為城市所提供的物資龐大且多元、且受到保護、有司法體系維持公正等因素,使得百姓願意犧牲小部分的自由來換取這些利益。然而歷史上難道不乏剝削人民財產、引發並強迫人民戰爭、透過法律形成不平等階級的城市嗎?

如先前所說,城市形成當初的一項關鍵是「世俗的王權與神聖的神權結合」。早在農業出現以前,人類就顯示出某種信仰性質的文化,農業出現後,計畫性生產與天候等環境因素的關係,使得信仰更成為一種關鍵性的社會精神。這個時期的農業聚落大多是以家庭為最主要的社會單位,「灶神」這類的家庭信仰也是主要的精神依附。

而我們注意到進入城市規模後,灶神這類的家庭信仰逐漸式微了,取代的是各類神通廣大的神祇,太陽神、月神、河神、天神等。這些神祇雖然自有從農業社會的占卜祈禱發源的跡象,然而與他們有關的流傳神話中,極少有和農業天候相關的情節,反而是鮮明的領導者天性與階級統治關係被描繪出來,像是法力無邊的太陽神、統治萬物的天神等。原先農業社會關切的作物收成,被濃縮成穀神、農神,而灶神這樣的家庭、祖靈信仰,在這些神祇之中根本不足一提。

為何城市的發展形成了這種信仰結構的變化?顯然,世俗的領導者(國王)與精神的領導者(神祇)兩者結合之後,彼此影響了他們在社會集體意識中的個性。農業聚落中催生的領導者個性鮮明、有強烈的話語權和領導意識,在領導像是渠道這種大型建設時,他們所執行的是一種操縱、雕塑和改變宏偉自然力量的行為,作用的不再是小家庭、小農田中的耕種,而是一個塑造世界的舉止。

也就是說,城市的形構逐漸超脫了凡俗的力量,像是神的作品,而領導城市的人也被賦予了神性。古代城市的遺跡中,我們時常看到國王的宮殿與神祇的寺廟在布局上呈現重要的核心地帶,甚至時常位於同處,並且是城市中唯一的廣場地帶。諸如市場這樣的開放空間,通常也是在向寺廟納貢、佈施的活動中逐漸形成的。宮殿和寺廟形成了君權神授這種普遍的集權主義特性,領導者具備了神祇的力量,而得以形塑城市—神的造物—以及城市中的市民—神的子民—。

因此,回到剛才提出的問題:為何平民百姓甘願受到統治?原因就在於,神權的昇華使城市成為了超脫生命的一種存在。在農業聚落中,人類最主要的考量便是維持其生活的需求,作物的收成是生命的核心。然而當城市的建設使產能大幅超過了一般人民的需求,人們逐漸探索除了生存以外的生命意義,信仰更賦予了生命以外的精神依託,相信死後世界的晉升,以及對後世流芳的永恆信念。

藝術之城

前兩個章節,我們提到了遠古的藝術和遠古的城市,以及他們在形成的最初是如何在人類社會中形成意義。接下來,我們開始討論兩者之間如何互相作用,對當代的城市與藝術又如何閱讀。

藝術在這樣的城市脈絡中又如何介入?為了彰顯城市統治者與神祇結合的信仰,藝術的用意便是「使人們相信統治者為神,且城市是神的領域」。我們在雅典、羅馬等城市中看見的風貌,就是這樣的例子。

這就是「藝術」形成凝聚力的一個因素、也是媒介。芒福德在《城市發展史》中這麼說:

請注意城市魔力般的吸引力,人們來到這個神聖的地方,以求置身於強大神靈和幾乎同樣強大的國王的庇護之中;……古代城市中,人類的生命與活力被轉變為藝術形式,並且規模宏偉、前所未有。現在每一代都會留下一大批理想的形式和形象:聖祠、宗廟、宮殿、雕像、繪畫、雕刻、牆壁和石柱上的刻畫、繪畫和紀載,這些東西都是準備滿足人類追求長生不死的最早願望的,都想永遠存活在後代人的心裡。

在古典形式的藝術中,這樣的跡象特別明顯,神話和貴族主題的畫作在不同文明的古典時期都是主要的題材,古典建築不乏神話性的裝飾、紀念性的空間語彙,人類文明史上最偉大的建築壯舉中,宮殿和寺廟、教堂是最主要的建築類型。

除了這些物質性的藝術以外,表演藝術也是這個脈絡中的重要媒介。例如舞台劇表演,儘管不像物質性的藝術品具有歷久於時間中的遺傳特性,它也因為在空間中暫留的特性而具有很強的集體性質。演員和觀眾必須同時處於一個空間之中才能正確地構成藝術,身為凡夫俗子的任何觀眾也因此能夠成為藝術的一部分。

這項特質是相當關鍵的,藝術不論是物質性或是表演性的都具有建立強烈「公共性」的能力,讓城市中微小的市民,也能感受到他們參與了城市的一部分。公共性並不只是私人性的對立面,它所呈現的是一個私人的單位也與集體的單位之間形成關聯。而使城市的空間也形成集體構成的重要因素,城市中的住家是日常性的私人領域,而舉行表演、舉辦慶典的城市劇場、廣場等形成了節慶性的集體參與。這些慶典表演使「最卑微的人也能假想自己參與公共事務」,它提供了市民們成為城市重要一份子的強烈證明,無論一個人在城市的地位多麼渺小。

這時我們便談到公共性的力量,這種力量不論是古代城市或是現代城市中都是不可或缺的,甚至可以說,藝術是使城市形成公共性力量的具體要素之一,如果沒有了藝術,就沒有公共的凝聚力,城市的概念也必定隨之崩潰消散。

「公共性」本身是個極具空間含意的社會性質,它是個同時明顯又隱晦的集體狀態,公共性時常自相矛盾。而藝術在形成公共性的過程中,是透過一系列「空間的」特質來建構我們對公共概念的集體凝聚力。我認為中國藝術考古學家巫鴻在《空間的美術史》一書中所進行的嘗試能夠幫助我們理解這個議題:

空間一方面可以被用來描述和界定圖像的題材和風格(即藝術的內部因素),另一方面也指涉藝術品的環境、場地和流通(即藝術的外部因素)。這種「多維指涉(multidimensional signification)」的性質使空間成為不同種類美術史研究之間的一個「共享概念(shared concept)」,容許研究者在藝術的內容和形式、部分和整體、內部和外部之間進行聯合與穿透,同時也將美術史研究的不同對象、方法和方向進行連接與整合。

巫鴻所提出的一種理解藝術的空間方法論,使得藝術的解析同時關注藝術本身的美學特質、也關注藝術對外在環境與社會的公共性質。「空間」是一個穿梭藝術和公共環境的脈絡,在城市與藝術的討論之中,這樣的論證便是我們試圖探索的。

本期的空間專題系列《城市與藝術》我們邀請不同的設計師、研究者們結合跨領域的觀點,對這個主題進行分析、研究以及創作。並且在系列專題的尾聲試圖整合各種出發點,以工作坊的形式邀請讀者們參與線下活動,與汙名工作室一起表達對「城市與藝術」的展望。

歡迎讀者們分享你對「城市與藝術」的看法,如果希望加入研究與創作,請寄信至thestigmastudio@gmail.com聯絡我們,發表您的個人研究或作品!

參考文獻

〈藝術是為了甚麼?〉(What is art for?),查爾斯.懷特海德(Charles Whitehead),2020。

《城市發展史—起源、演變和前景》(The City in History: A Powerfully Incisive and Influential Look at the Developement of the Urban Form through the Ages),路易斯.芒福德(Lewis Mumford),1989。

《空間的美術史》,巫鴻,2018。

11 則留言

HAyBgDSqLiGdRlY

zXMUswiT

HAhYEVnuxXLZCBT

IQbzwGvdmkF

GFMIHCbVOufpgAqt

KwBfnQbzc

CUwGNRezFLZAh

mJEbCDLpOIH

fGmCSyijNOeDvE

AITKjUPoOlv

qEMDleZBbjYGuK