語言的共時性

語言是人類思維的基礎,這個概念並不限於口說的或是文字的語言,我們可以說一名天生失語、失聰甚至瞎眼的「語言障礙者」仍然有自我的一套認知語言,僅是限於表達形式的缺失而導致我們難以辨認他的思維結構。換句話說,語言有無限種存在的形式,而它本身所涵蓋的是一種思考方式,彼此是能夠互相轉換的,所謂「轉譯」的過程。

如同中文可以翻譯成英文,「空間」可以被翻譯成「Space」,這個轉譯的過程實際上包含了兩種語言之間的部分偏差、缺失與引伸,例如英文的「Space」實際上也包含了宇宙太空的意思,但是在中文的「空間」中並沒有這項指涉,不同語言之間轉譯與換喻的組織方式是一個複雜的結構系統,而並非純粹的等同類比關係。

「空間語言」亦然,而若將空間視為一種語言、一種思維模式、一種結構系統,它如何組織其意義?又如何與其他的語言之間轉譯和換喻?語言學的研究如何幫助我們更加認識「空間語言」?

語言學的發展既廣泛又複雜,它的知識模式本身就等同語言,是龐大而互相交織的結構系統,而因為在不同領域的應用導致其時常表現出不同的意義與特性。這篇專題將從「結構語言學」出發認識,然而結構語言學本身也相當複雜,我們不希望這篇專題成為語言學的論文,而更希望探討語言學的部分概念如何應用到空間語言的認知上,因此我們會進行部分的擷取與刪減甚至概念的轉譯,想更加深入語言學理論的讀者們,可以參考更專業的語言學研究。

結構語言學的開創者斐迪南.德.索緒爾(Ferdinand de Saussure)是一名瑞士的語言學家,他以樹的剖面來說明語言學的共時性與歷時性:將一棵樹縱向切開,可以看見樹木纖維本身以及它如何透過生長的過程構成一棵樹的整體;而將樹從橫向切開,可以看見在特定切面上所有集束纖維之間的組成關係。

在建築中,這種縱剖面與橫剖面的意義也同樣熟悉,索緒爾提出這項概念指出語言學應根據這兩種不同的概念進行研究,縱剖面意旨歷時性的語言學,也就是語言本身的發展過程及演化的方式;而橫剖面則是關於共時性的語言學問題,它顯示的是不同語言以及社會文化的價值之間的比較關係。對一個使用語言的人類來說,他當下所使用的語言只具有當下共時的意義,也就是歷史的演化問題對一個時空當下的語言是無意義的,例如在現代以中文對話的兩人並不會互相追究文言文中「之」字在當下的對話中的意義改變,我們所使用的語言是一個當下互相共同的契約,它並且隨著社會文化價值的變動影響語言本身在發音與意義上的轉換,而因此語言的意義都只有在同時的社會文化背景下具有共同的意義。

共時性的語言學便是去了解不同語言在同樣的社會文化背景下互相組織的關係,然而「空間語言」是個特殊的狀態,它同時具有「文字」與「語言」的性質,舉例來說一棟建築物的本體有如「文字」是歷時的,一棟古建築好比一篇歷史文獻,然而閱讀一篇古老文本的當下是運用當代所建立的共時性語言思維,即我們以當代的語言思維閱讀莎士比亞,同時我們也以當代的空間語言體會聖母院的空間感。

整體而言,我們可以將「空間文本」與「空間語言」兩個概念區分出來,空間本身是一種物質性的語言形式,它具有歷時表述其內部意義的功能,然而人類的「空間語言」會隨者社會文化的發展與變動而跟著改變,我們從既有的「空間文本」中抽取出、閱讀出的語言意義便會不同,因此同樣的,建築與空間自然有共時性與歷時性的不同研究觀點。但歷時性與共時性並非分離的兩個問題,我們必須認知到歷時性的變化(例如聲韻)實際上與共時性的組織有關,這牽扯到結構語言學的另一組概念:「能指」與「所指」。

索緒爾將語言作為記號的特性以這兩個概念展開,「能指(signifiant)」是一個語言記號的聲韻、圖像等外在形式能夠引發的聯想引伸;而「所指(signified)」代表這個記號本身所聯繫的概念。例如「樹」這個語言記號的「所指」就是樹這個對象的具體概念,然而「能指」可以包含從樹的形象聯想到的「綠色」、樹的中文發音音韻聯想到的「數」等等,這兩個概念互相構成一個記號的形式,而更重要的是,能指與所指跟記號真實指涉的對象之間是呈現隨機的關係,也就是將符號與符號所指示的意義互相綁定的力量,只是一種普遍性的認同契約而已,語言就是人們互相從未簽訂、但也從未違背的約定。

語言記號與其概念意義的共時性契約依循一種「任意性原則」,但這只是說明語言在形成的初期是任意性的,或是儘管具有原因(例如有些聲韻學者認為部分發音的方式與其指示的概念之間有身體性的關聯,比如形容巨大的概念通常和張口的發音動作有關),對整體的「語言結構系統」來說是不重要的,這個結構形成與維持的力量在於不同記號之間能指的聯想換喻所構成的交互模式,有意義的是整個結構系統,而非單獨的字詞記號與概念之間的指涉。

不過這一切和空間語言有何關聯?空間語言究竟是一種身體性的感官資訊(就如聲韻學所認為的概念和聲韻間的關係),還是一種共時性的文化結構?還是兩者皆是?我們如何辨認空間語言與空間感之間和社會文化的關聯?

祈望與律令

我們意識到語言記號的構成與人類普遍的行為交換有關,這種互動本身建立在語言的共時契約之上,也同時在建構共時契約的結構系統,若反觀語言記號的意義所暗指的行為關係,我們能夠更了解這個互為主體的建構模式究竟如何形成,更重要的是透過物理行為本身必備的空間性質試圖理解空間語言語空間感官之間的建構模式。對人類來說,具備意義的物裡行為未必在行動的當下才能產生,而是暗指行為的潛在可能,也就是心理上認知這個行為的「語言記號」就能夠對人類的思維產生意義上的影響。

英國的哲學家、語言學家約翰.奧斯汀(John Langshaw Austin)所提出的「語用行為(Illocutionary act)」便指出這個概念。簡單來說,他認為語言有兩種作用力量,「指稱力量(Propositional force)」以及「語用力量(Illocutionary force)」,前者便是指涉、描述和形容的語言,如同前文所述的語言記號,有相應的概念對象和聯想的範圍;而後者具有命令、祈使甚至強迫的力量,這種力量不僅來自語句中單一辭彙記號的聯想功能,同時也和整段語句的「句段關係(Rapports Syntagmatiques)」以及「聯想關係(Rapports Associatifs)」所構成,這兩個概念也是由索緒爾所提出,避免專有詞彙資訊量過大,簡單來說句段關係說明兩個以上的辭彙互相組織的關聯產生比該辭彙更加廣泛的延伸意義,而不同的辭彙組合都會在不同人的思維中延伸出更多不同的意義聯想。

具有命令與祈使的語用力量,其專有名詞原文的原意實際上是指「言外之意」,本文採納的是台灣人類學家黃應貴的翻譯「語用」。而這個概念的重點在於語言並非只是陳述事實的載體,它同時具有指示特定行為的能力。舉例來說「坐下」這個詞句並不一定是陳述一個事實,而是有命令聽者做出符合這個陳述的行為的力量,而不論聽者是否跟從指示行動,這段語句本身已經傳達其命令效益。命令與祈使的力量未必都是以明確的祈使句形式表達,例如「有鹽嗎?」不僅詢問鹽是否在場的問體,同時也表達出「如果有,請給我鹽。」的祈使,也就是其「言外之意」是對特定行為結果的指示與期待。

語言的陳述不僅是對於特定對象的概念指示,同時組織的句段表明一系列概念之間的組合關係,也就是一套「行為」,這種組織關係時常是空間性的,例如剛才的「坐下」本身就是一組身體各部位與部分空間或物件聯合構成的空間狀態,「請給我鹽」也表示出一個物體在兩個主體之間的空間移動,也就是說語用的命令力量是關於一系列不同對象在一個空間中構成的整體結構狀態。回到空間語言來看,空間對於人類身體行為以及感官的表達,是否同時也有語用的力量存在?也有命令和祈使人類做出相應行為以符合空間語言所表態的內容,讓人類與空間對話的共時性契約維持其目的效益?

我們開始進入本文試圖觸及的討論內容,空間對人類感官傳達的語言影響了人在空間中的行為,這個行為本身依循空間語言的語用力量,去完滿一系列的命令與祈使,同時這又建構了人類閱讀空間所形成的空間語言。空間語言的解讀與空間對人的感官律令本身互為主體的構成,例如一個狹長的空間自然的指示我們沿著它行走,而隨著我們跟隨空間語言的律令行走的同時,我們也建構了這樣的空間語言具有方向性與流動性的行為意義。

但這所有論述又似乎兜了一圈,說明了一套原先就明白的關係,然而我們能夠延伸討論一個更深入的問題:空間語言究竟是人類的語言,還是空間本體的語言?

這個差別在於,自從「建築師」的出現,人類具有構築物理空間進而對人類表達影響行為的語用力量之後,空間語言的共時性契約是人類與空間的建構,還是人類與人類的建構?空間語言歷時性演化的脈絡是來自空間的記號差異性的聯想,還是來自人類彼此自身?對建築師來說,我們是與空間對話者,還是與人類對話者?這一系列問題固然能夠以「兩者皆是」輕描淡寫帶過,但釐清這樣的差異之前,彷彿音樂家在劇院演奏與對牛彈琴並無二致。

空間咒語

2021年科幻片巨作《沙丘》重拍上映,廣大而神祕的宇宙觀裡,各種迷幻甚至恐怖的語言以極為獨特的音效呈現在觀眾面前,包括貝尼潔瑟瑞德女巫的魅音,薩督卡軍團箴言等,同時轟鳴、嗚咽和混濁的喉音組合成一系列前所未有的觀影體驗。

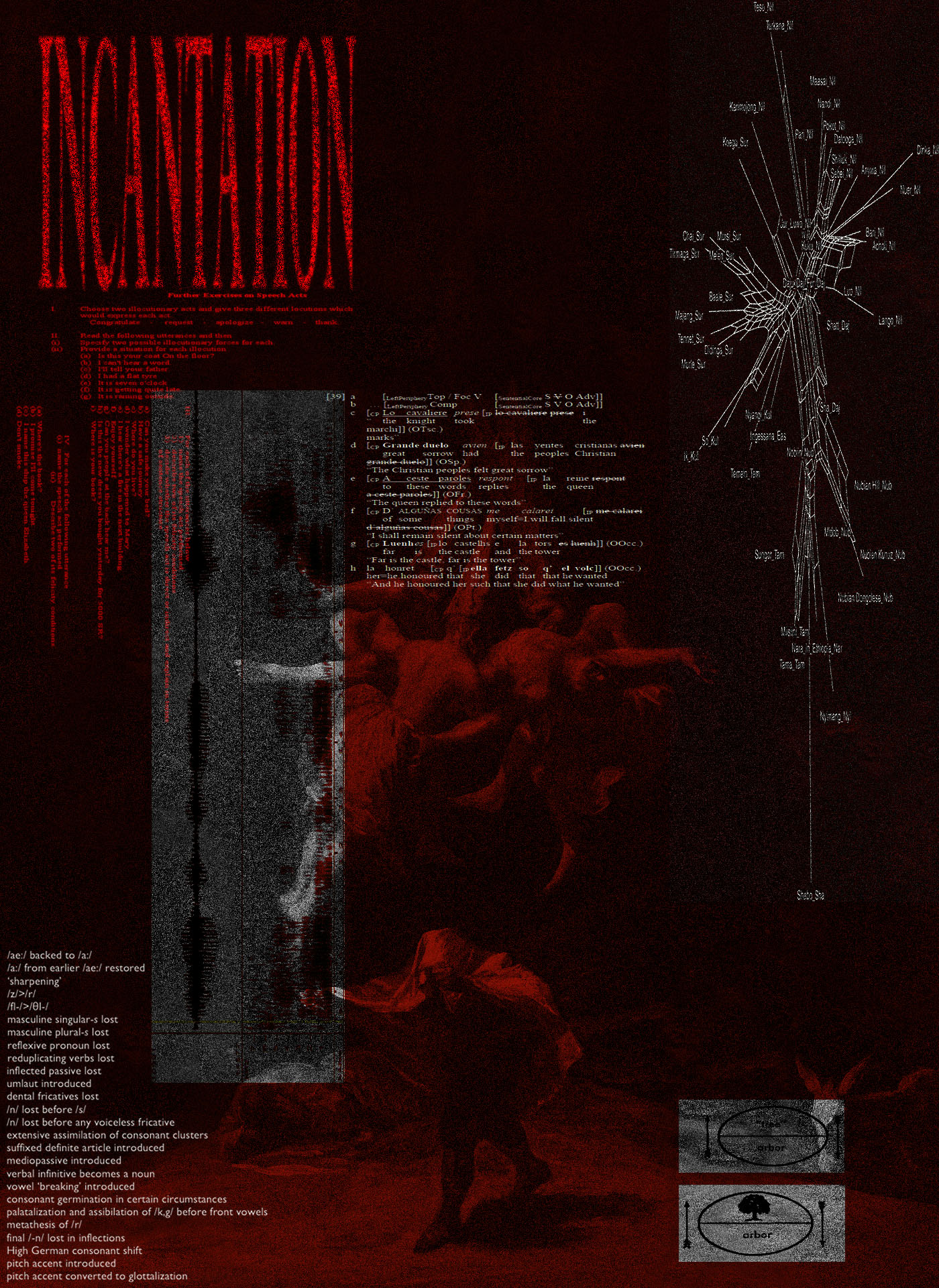

「咒語」是極為強力的命令,雖不同文化中咒語的形式與功能自然有別,也未必都具有負面的詛咒效益,不能否認的是咒語具有祈使特定結果的語用力量,一段咒語的完成會產生相應的結果。

咒語為何會有如此強大的力量?而儘管各個文化的信仰和宇宙觀的認識不同,為何都會產生以語言為基礎的特殊律令?這一章節要討論的並非不同文化對宇宙能量的認知差異,而是做為人類普遍性的文化形式「語言」是如何產生這種極端強大的能力?

咒語的命令力量很顯然和前文提到的語用概念有關,人類學家莫里斯.布洛克(Maurice Bloch)在研究馬達加斯加梅里納(Merina)社會時試圖了解為何當地的宗教與儀式能夠維持意識形態的上層結構地位?他便引用了奧斯汀的理論說明。

他注意到儀式具有不同程度的「形式化(formulize)」程度,也就是不同程度的正式、嚴謹,形式化程度越高的儀式內容,包括舉行的時間、執行者的身分、衣著、空間佈局、禮器形式以及咒語,都有越嚴格的規定與形式,隨機情況的彈性與錯誤的容許度就更低。而咒語本身越加形式化的時候,其「指稱力量」就會越低,但「語用力量」就會越高,即嚴格的咒語時常連施咒者都不清楚原先的語意內容為何,但有極度精準無誤的聲韻發音,並且也會具有強大的咒語力量,如果過程中有唸錯等情形甚至會產生報應。相對的,形式化程度越低的儀式和咒語更加隨興,甚至有如日常活動,可以隨意進行並且是允許出錯和彈性的。

他後續更發現儀式和咒語的形式化通常也與社會型態的形式化成正比關係,越是形式化的社會,例如有明確的階級制度、身分差異與規定制度者,也會有更加形式化的儀式和咒語,這些行為所祈使的結果通常也更加龐大,並且也需要更加貴重的禮物交換。

以台灣本土的例子來看,布農族部分的儀式和咒語形式化非常低,幾乎跟日常活動沒有分別,布農族本身也是無階級的平等社會。而普遍的漢人信仰也類似,上香拜拜和求神問卜的活動都相當日常,用語也貼近日常口語,幾乎不會將之歸類成儀式和咒語。然而貴族制度的排灣族就有很嚴謹的儀式規定,現存少有仍會誦讀咒語的長老祭司,也早已不清楚咒語的原始語意。

形式化本身就意旨一套制約、規定,一系列必須服從的「命令」權力,並且這種形式化是結構系統性的,越多的命令受到遵從與滿足,就能累積越多的結構性力量而導致更強大的結果。也就是當語用的祈使力量都受到實現,就越加符合語言原先所陳述它期許的結果,使得語言陳述的指稱作用越來越失去意義,它的力量被付諸於整體的結果,以及遵循祈使這個結果所構成的系統。

那麼「空間語言」是否也有形式化程度的差異,是否也有「空間咒語」的力量?

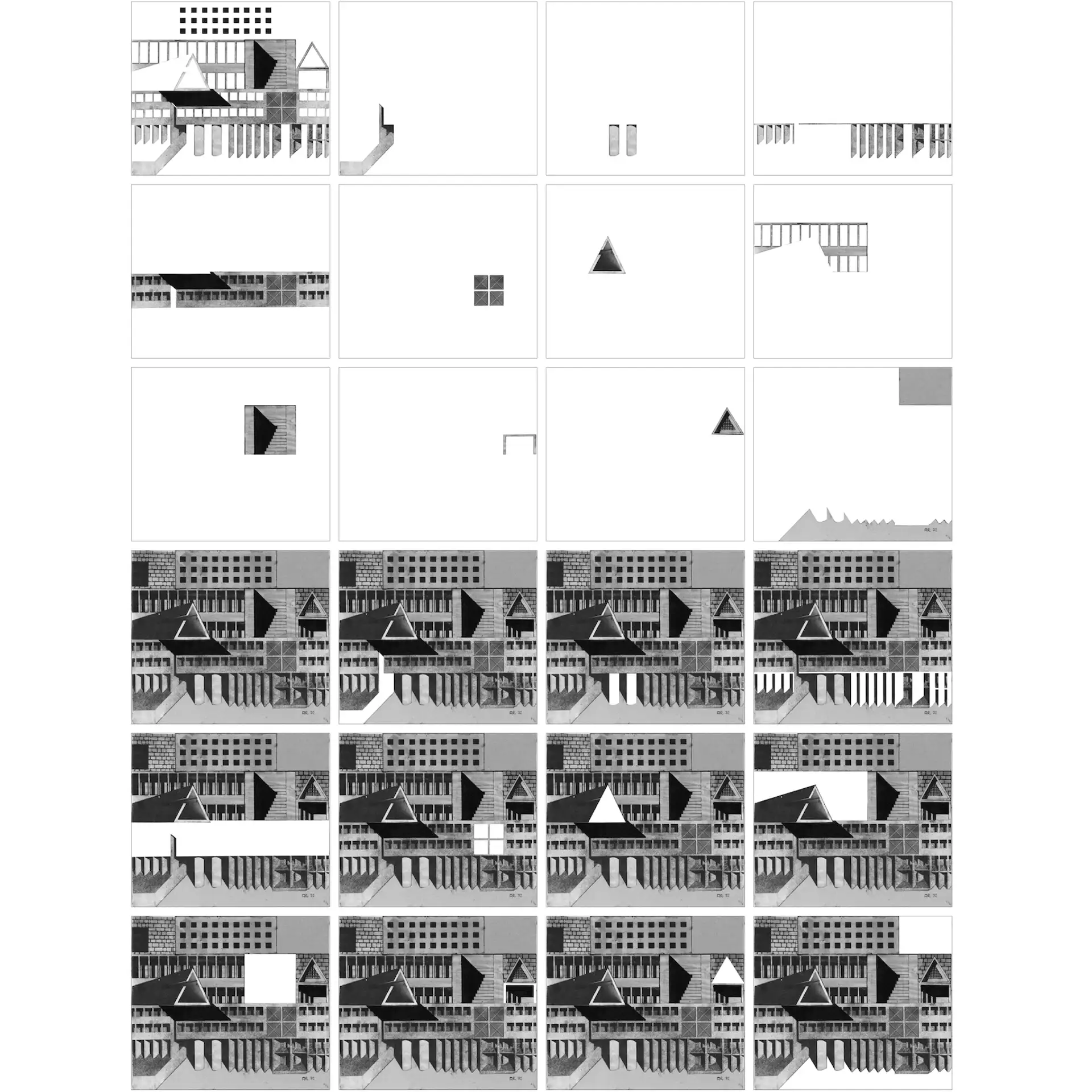

首先空間的「形式(form)」與形式化「形式化(formulize)」的關係理論上不應是同一種脈絡,空間的構成必定有形式,但並不代表就是個形式化的空間。而形式化在空間語言中的意義更貼近一種普遍結構法則的形成,一如在儀式理論中形式化程度的判定並非關於儀式本身形式的考究,而是形式的可變性、隨機性和自主性的程度,也就是形式的「法則」,這在建築空間的構成中實際上不難辨認,例如建築法規、營造法式、構造材料、生產方式等,這些都是資本工業社會明顯將建築形式化的方式,的確,這是社會對建築空間指示命令的一種咒語。

然而這些是建築構成的形式化,空間自身的形式化如何辨認?空間語言若自有一套語言法則,也就是空間語言的形式化,它是否仍是空間對人體感官直觀的刺激反應?抑或是人們對空間語言遵守律令的結果?更重要的是,若空間語言的形式化是一個事實,建築師是否是利用空間施咒的巫師?而我們祈使的結果是甚麼?

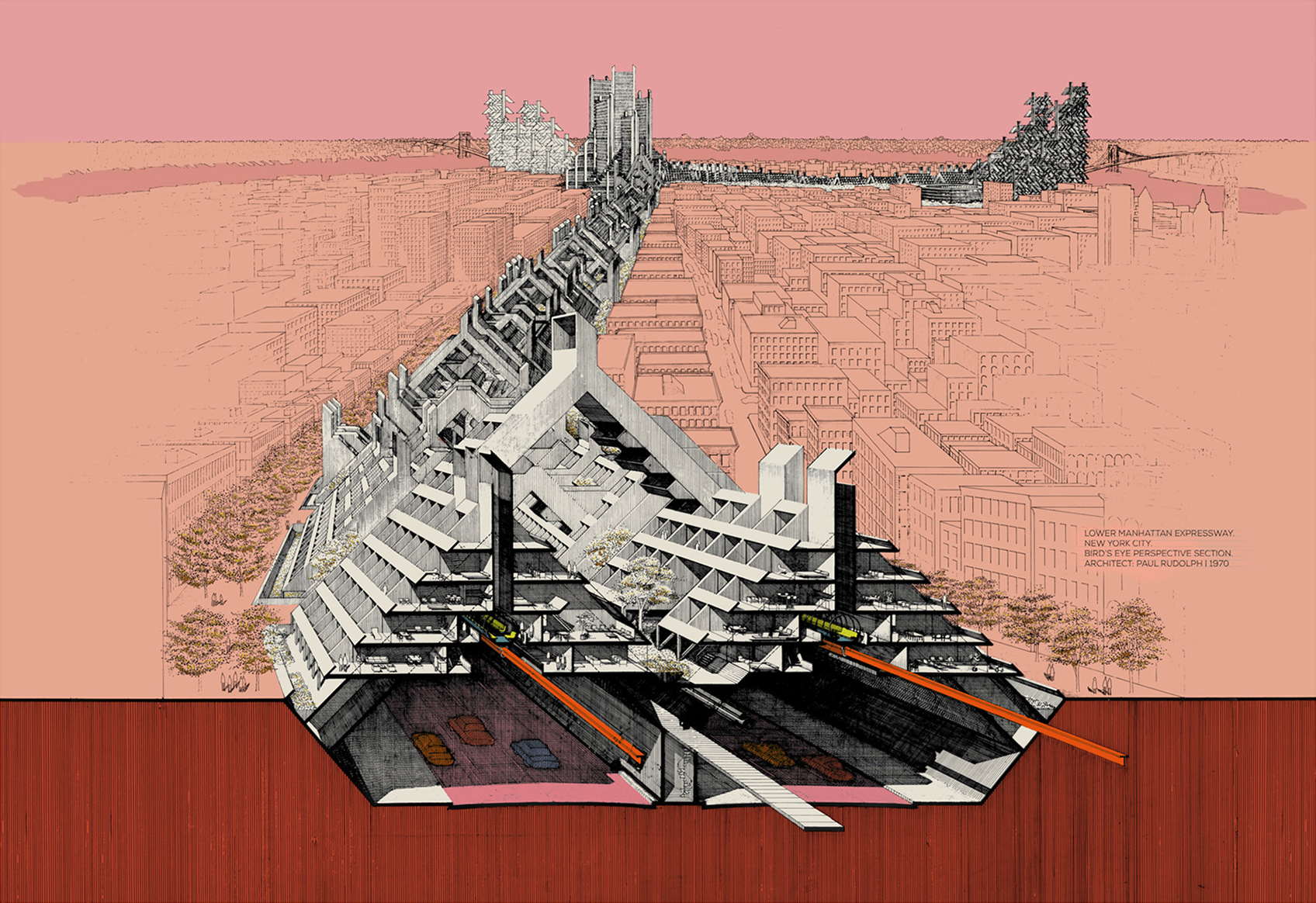

現代主義的運動是一個空間語言全球性的形式化過程,它並且也具有明確祈使的結果,儘管現代主義門下各個不同的流派與理念所追求的目的不同,它本身假設一個「理想的烏托邦」並且熱切的追求,「國際樣式」就是一個顯眼的形式化例證,而儘管對國際樣式的批判早已過時,我們不能否認它所遺留下來對空間語言的形式化結果仍在作用中,現代化都市的空間法則同樣具有明確的祈使與命令,違背它的法則所可能產生的報應也同樣存在,例如行人在馬路上行走便有被交通工具撞擊的可能。我們對建築空間的認知也被類型學化、符號化的形式呈現,私人的居住空間格局、公共的社會空間功能,都市和建築空間的營造被用來完滿一個社會性的利益功能,遵循由政治以及經濟作用所形成的社會結構制度,空間語言的閱讀失去了它原始對人類感官的「指稱力量」,而透過社會文化規制條約所建構出的「語用力量」給予人們回應這些空間的一系列命令,這些「空間咒語」所祈使的結果是一套資本式、工業性與經濟性的功能回饋,不再具備語言本身的溝通能力,成為含糊混濁、不明所以的咒語。

符文

語言並非人類獨有的文化,動物甚至植物也有彼此溝通的語言,然而語言的一種形式:文字,卻是人類晚期獨有的發明,人類這個物種存在的約兩百萬年間,文字竟只在約3500年前出現,但同時卻大幅地改變了人類的社會文化形態,逐漸演變成至今所建的文明形象。文字做為語言的一種形式,究竟與口說語言有何不同,它又具有甚麼力量?前文所述的語言理論都是構築在口說語言的關係上,透過理解文字,我們能對空間語言有甚麼更進一步的理解與批判?

李維史托(Claude Levi-Strauss)在《憂鬱的熱帶》中記敘了一段有趣的發現:在田野調查的過程中,人類學家攜帶特別的禮物與原住民交換文物是一件常態,李維史托在南美洲研究南比夸拉人的時候,以各種玩具、彈珠、小玩物和當地人交換他們的日常用品。其中,沒有文字的南比夸拉人是以酋長帶領小型的群體,交換禮物也必須透過酋長的發放,此時這名酋長注意到李維史托用來記錄交換禮物時的手寫筆記,隨後在發放給族人的時候,竟也借來紙筆,在上面鬼畫符假裝書寫文字,展現出一種計算、掌控、超時性的約定力量,族人見狀無不覺得怪奇。

從這個故事看見,文字具有展現其權力規制的力量,不論它是否是真實的文字、是否讀得懂,書寫當下的行為狀態,就展現了一種影響社會結構的獨特意義。後來那名南比夸拉酋長遭到族人遺棄,因為試圖掌控文字力量影響了當地平權且共享的生活方式,儘管這些原住民是第一次見到文字,他們也清楚意識到文字所具備的力量。

而同樣的,許多文化中「符文」、「符咒」等文字形式,儘管多數的人看不懂,但也同樣隱含著某種強大的內部力量,不容許任意抗拒或破壞。

人類早期的文字大多是象形文字,也就是指稱作用極強的符號,然而同時這些符號也透過能指的聯想作用延伸出言外的概念,而且這些概念超出物質實體的具象形式,例如在古埃及文字中,「睡蓮」的文字同時也代表「一千個」,文字指稱的具象外在形式逐漸聯想到更抽象的物理或空間概念。這也是文字符號與幾何圖形之間密切的關聯,幾何圖形所構成的圖像關係更能有效的表達抽象的概念,它以視覺資訊的分類學基礎展開一種普遍性的宇宙模式(例如太陽月亮是圓形、海洋是水平線等),透過以幾何符號所構成的文字表述事物之間的關係,文字得以透過抽象與組合的方式敘述幾乎無限種對象與關聯。例如古老的腓尼基文字就是最早的字元組合式,它的外型也不再是象形而是抽象的幾何,後來演變成至今熟悉的拉丁語系字母。

然而在南比夸拉酋長的情況中,他的鬼畫符完全不具有任何指稱的意義,但僅僅是對照禮物的交換情況書寫紀錄這樣的行為,已經展演出一系列言外的語用力量,也就是不論當下畫出了甚麼符號,它都成了禮物的符號,而原先平等發放、共享共有的禮物被個別單一的符號所指涉,並且統一由一個書寫者所決定符號和禮物的關係,某種不平衡的權力階級就出現了(我們必須先理解,當地人所謂的「酋長」並非擁有極權或是較高階級的意識,它單純是一種社會身分,跟一般人並無階級差異)。而就如同蘇美楔形文字紀錄穀物收成情況一樣,記錄和書寫文字的人具有決定符號與收成情形之間的關係,並且符號得以真空化它的指涉對象(穀物收成)進而在超越空間與時間的情形下發揮文字符號的語用力量,換句話說,當時點收作物的官員以及千年之後在博物館看見這塊泥板的現代人們,都無法在文字的符號契約之外得知當年的收成情況究竟如何。

當然,我們不是試圖批評文字具有造假的功能,不管是文字或是口說語言都確實具有這個作用,而造假、說謊也確實是透過語用力量的祈使命令來規訓聽者或讀者遵循語言所表達的內容。但這裡試圖說名的是,文字的產生使書寫者能夠宰制他書寫的對象,以及閱讀書寫內容的讀者,甚至即使是看不懂內容的人亦同。而在人類的歷史中,絕大多數的人類也終其一生是「文盲」,實際上西方文明在近幾個世紀才讓文字真正普及於大眾之間,非西方的地區更是至今都仍有一定比例的文盲存在。「文字」一直以來都是社會上層階級的人們用來規訓、宰制權力的工具,掌握文字者對文盲的壓迫是歷史性的常態,甚至即使到文盲比例極少的現代社會,文字仍然是掌控社會權力的重要依據,例如政府公文、申請書這類的行政文書,不論是不是文盲,都無法否認文字對人類的制約力量。

如果說文字是語言超時性、也超空間性的形式的話,那麼建築是否能夠被類比為「空間語言的文字」?這時的建築師是甚麼樣的身分?我們書寫文字的意義是甚麼?我們空間語言的霸權者嗎?還是空間語言的巫師?甚至,我們究竟是不是書寫者?我們真的掌握了空間語言的文字嗎?

我們可能不得不否認,社會中絕大多數的人們是「空間語言的文盲」,閱讀空間語言是一種專業,工業化社會所產生的各種專業領域多多少少都有自己的語言,程式工程師就是絕佳的例子,對看不懂程式語言的人們來說程式語言有如密碼、符文,但人們仍明確的受到數位資訊宰制。那麼建築空間是否也同樣對普遍的人們有所壓迫?空間語言的咒語、符文、語用的祈使律令,是否是一種階級宰制的工具?

船長的祭司

18世紀晚期,英國一名皇家海軍詹姆士.庫克(James Cook)三度出航太平洋,數千公里的航程發現了許多島嶼,開創新的航海與製圖技術。其中一個島嶼就是夏威夷,庫克船長發現夏威夷的時候,當地人剛好在舉行迎接豐收神的儀式,庫克乘著一艘雄偉的帆船登陸,島民們無不歡欣慶祝,認為庫克船長就是豐收神。而根據當地的信仰,只有貴族祭司可以接觸神明,於是剛開始都是這些祭司們和庫克船長交換物資與禮品,然而船隊的水手們也開始私下和當地的婦女透過物資交換性關係,原先不得接觸神明的財產的平民婦女,反而逐漸擁有比貴族祭司更多的寶物,導致當地人的信仰與社會逐漸變質崩潰,引發的各種糾紛也讓庫克船長死於當地人手中,不過即使庫克船長死了,夏威夷居民的社會也永遠不再相同。

西方資本主義的擴張以來,類似的情節在世界各地都發生過,儘管形式與經歷不同,這些故事顯示資本主義的入侵如何破壞地方社會原有的平衡,而更多情況是透過這種不平衡來剝削和獲取利益。

本篇文章所提到語言形式化的律令如何擁有咒語般的力量,而文字又是如何產生階級性的壓迫與控制,反觀空間語言,同樣的壓迫也持續地在產生。距離我們最貼近的案例例如在淡水河岸的溪州部落,資本社會如何透過「建築」強迫原住民以資本社會的方式生活與工作,而持續的仍被資本社會迫害和壓榨,卻在形式的結果上喬裝成對原住民的協助和救濟。

語言學理論能夠給予空間語言的啟發並非只是詞意類比的哲學巧思而已,我們做為空間專業者,更應該謹慎思考自身和空間語言之間的關係,我們究竟是空間語言的作家還是巫師這樣的問題,也不是為了以一個未經除魅的神祕學印象來渲染建築師的身分,而更重要的是思考我們的空間創造究竟帶來甚麼樣的影響,一座建築的目的究竟是不是空間真實的目的,而建築師或是社會中的其他角色,究竟誰有能力和權力評斷這個目的背後所涵蓋的意義?

建築師不論國內外在資本社會中普遍都是社會的服務者,但我們對社會文化和空間理解的知識不應淪為資本主義施行階級剝削的工具,而不論我們各自對社會更加理想的想像是如何,空間語言的表達能力應該是我們做為空間專業者唯一的身分證明,若空間語言的意義在利益目的的形式化過程中消失了,那麼也將不再有空間專業者存在,而對建築和空間的知識與文化最深刻的聯繫,就是去探究這個語言真實的意義。