(本文篇幅較長,約兩萬字,請斟酌閱讀時間。)

末日寓言

宇宙、世界、地球的歷史無比悠長,時間是一種神秘的人類感官,辨認因果邏輯的思維脈絡。我們對於超越生命尺度的時間極為陌生,我們不過兩掌大小的腦不足以承載星球變遷的故事。

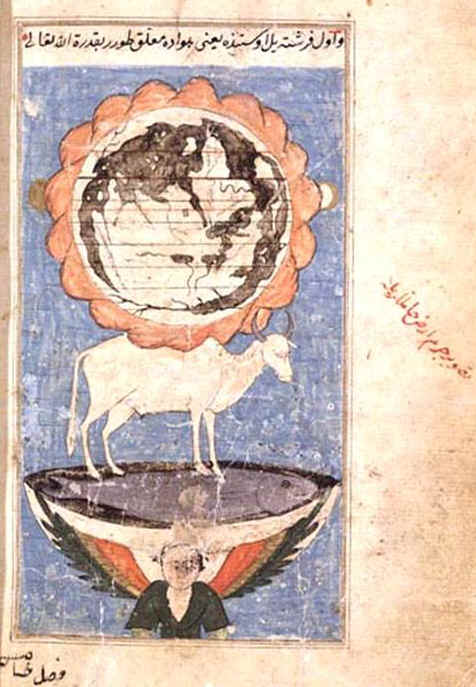

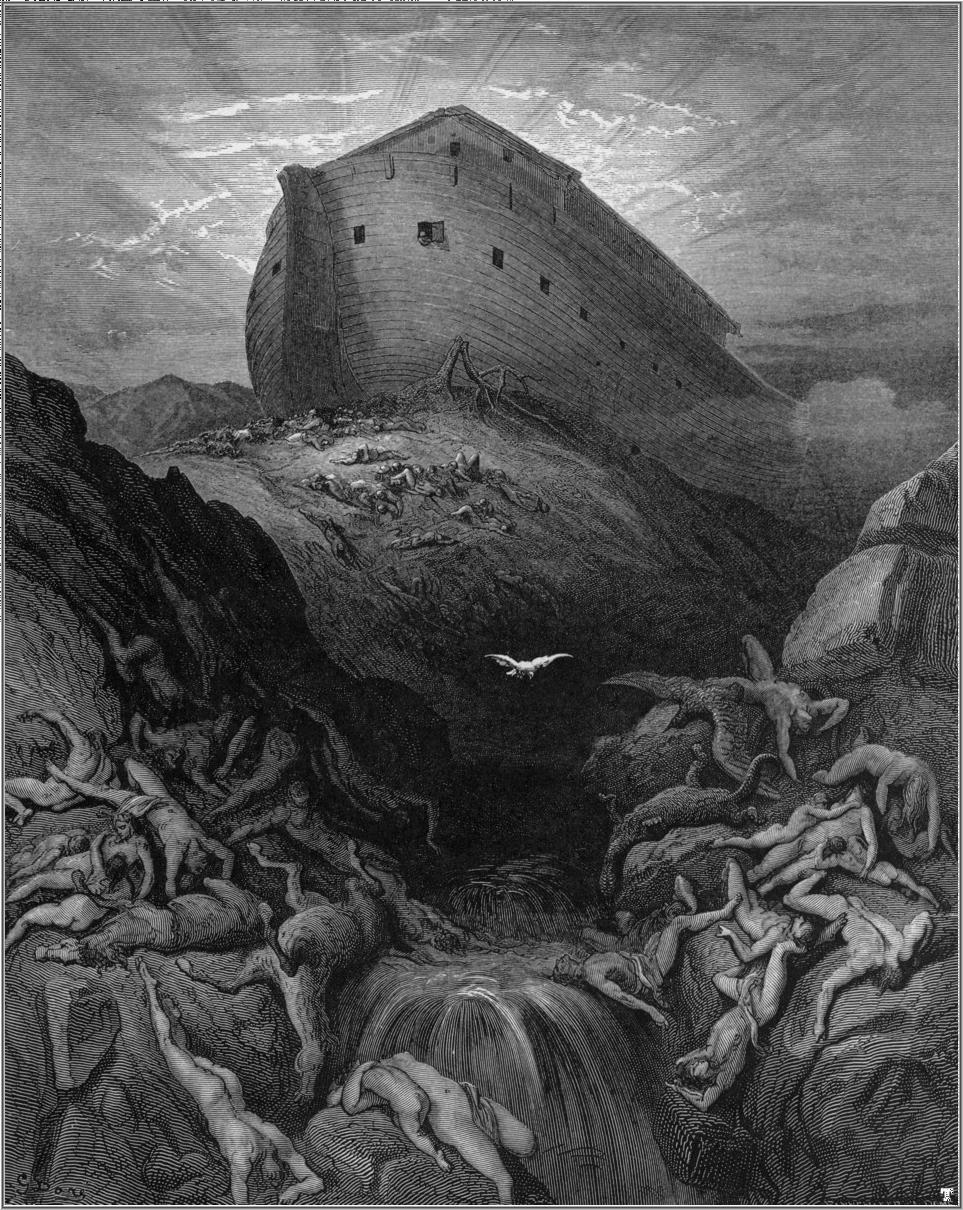

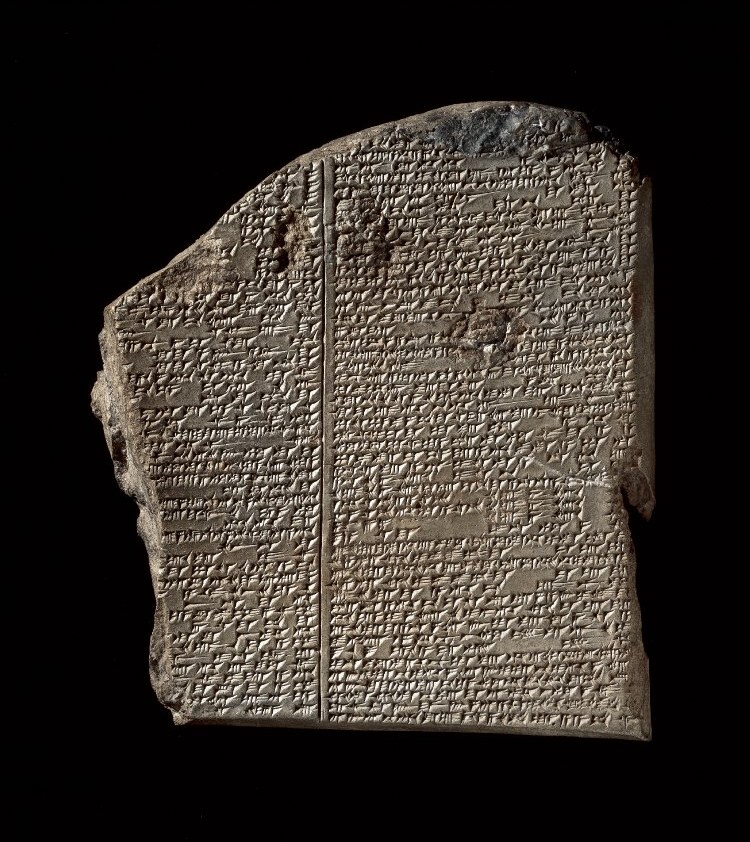

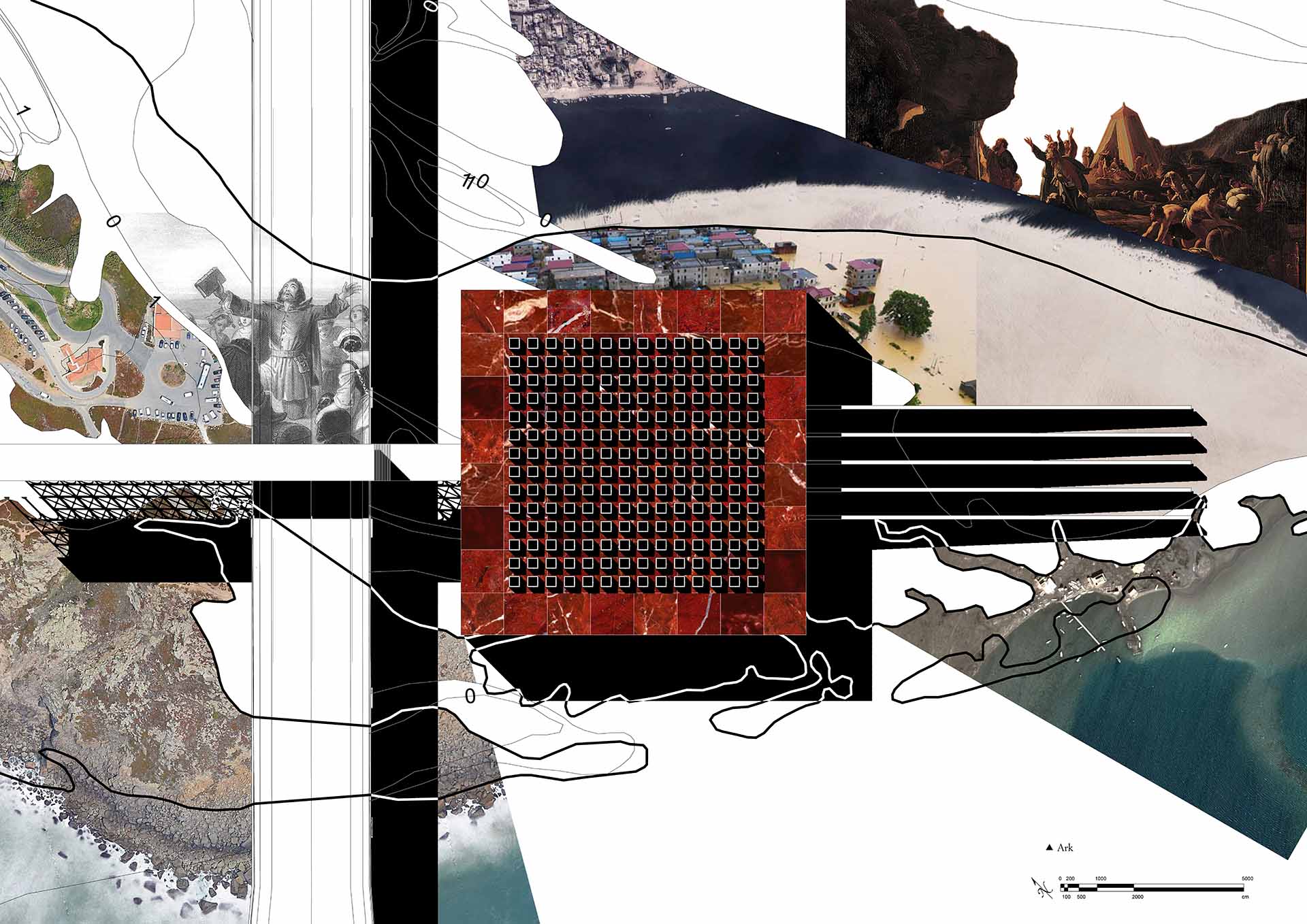

在19世紀以前,多數的人類對「地球存在的時間」只有很抽象的理解,「災變論(Catastrophism)」的概念出現在許多文化與宗教的「世界圖繪(Orbis Pictus)」之中,將千萬年的物質流變濃縮成上帝七日造世界、洪災大滅絕,為何遍佈世界各地各種不同文化,包括古埃及、古希臘、中國、非洲、印度、美洲印第安人等都有類似的災難神話(尤其是洪水)不同領域自有研究試圖解釋。

但不論災難是否真實發生過,它具有將難以約束的「均變論(Uniformitarinism)」昇華成一組依據崇高力量所形成的因果關係,這股「崇高力量(Sublīmis)」將世界擬人化,形成一種人觀的世界邏輯。「災難」即是將世界換喻成人類的生死,災難使客觀的世界成為人的世界。

創世與災變使世界依據人觀的邏輯運作,是一種意識上的「地球化(Terraforming)」,依據這種邏輯實踐所創造的世界,就是文明,文明透過人觀創建,也透過人觀毀滅。

然而神話寓言的共時性摺疊了災難的因果關係,它同時是「已發生的」也是「即將發生的」,隱喻生死的循環關係,它同時因此產生自我指涉的悖反問題,因為災難的「死」永遠都在文明的「生」當中譜寫,文明的災難永遠是抽象的,它必須透過反對具體的災難來記載災難的意義,即文明是同時預示著災難,也同時拒斥災難,透過這種自我悖反,文明在其當下皆是永生,而永生的文明因此也逐漸脫離人觀的制約,「永生」使文明再次成為均變論的自然世界,再次使人困惑、陌生、無法理解,可以說是「自然的人」與「神話的人」兩個極端光譜之間擺盪的韻律。

現代文明的神話寓言,資本主義、社會主義、各式各樣的意識型態,我們創造一部部經典試圖闡述文明毀滅的災難形式,但我們不允許、不願意觸碰到災難的具體,甚至拒絕自己成為神話故事,藉此獲得永生,不死的文明,成為人觀的自然,也就是神。

神化的文明因此獲得「崇高的力量」並凌駕於人類之上,人類皆是文明的信徒與從僕,被拒於探究真理和意義之外,一個洛夫拉卡夫特式的實體,不可能被理解,不可能不臣服,同時展演自身的存在也隱藏真實的意義,一個超越人類理解的意識體。

這是一部描述文明的神話寓言故事,文明幻象。

第一章:生產與生產

「金銀不是天然的貨幣,但貨幣是天然的金銀。」

—馬克思《資本論》

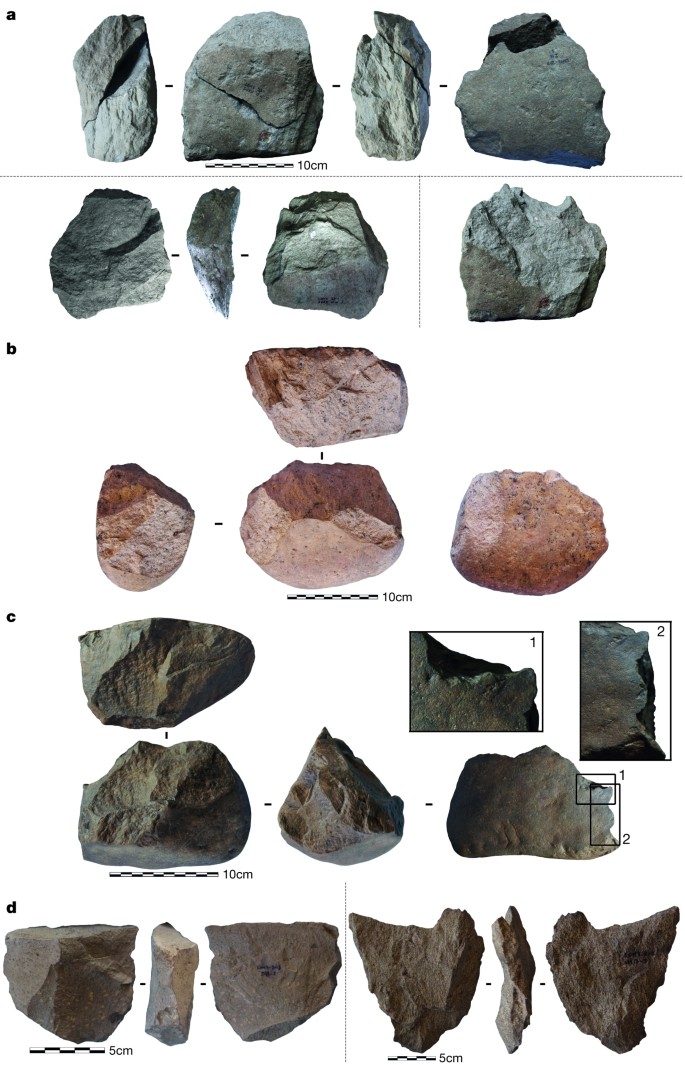

「自然的生產(birth)」與「人的生產(produce)」,文明世界的陰陽雙生,驅逐至異托邦的亞當與夏娃。世界的神話化始於人類獲得創造的力量,燃起普羅米修斯的火,將生食煮成熟食,將火山玻璃敲打成刀斧。

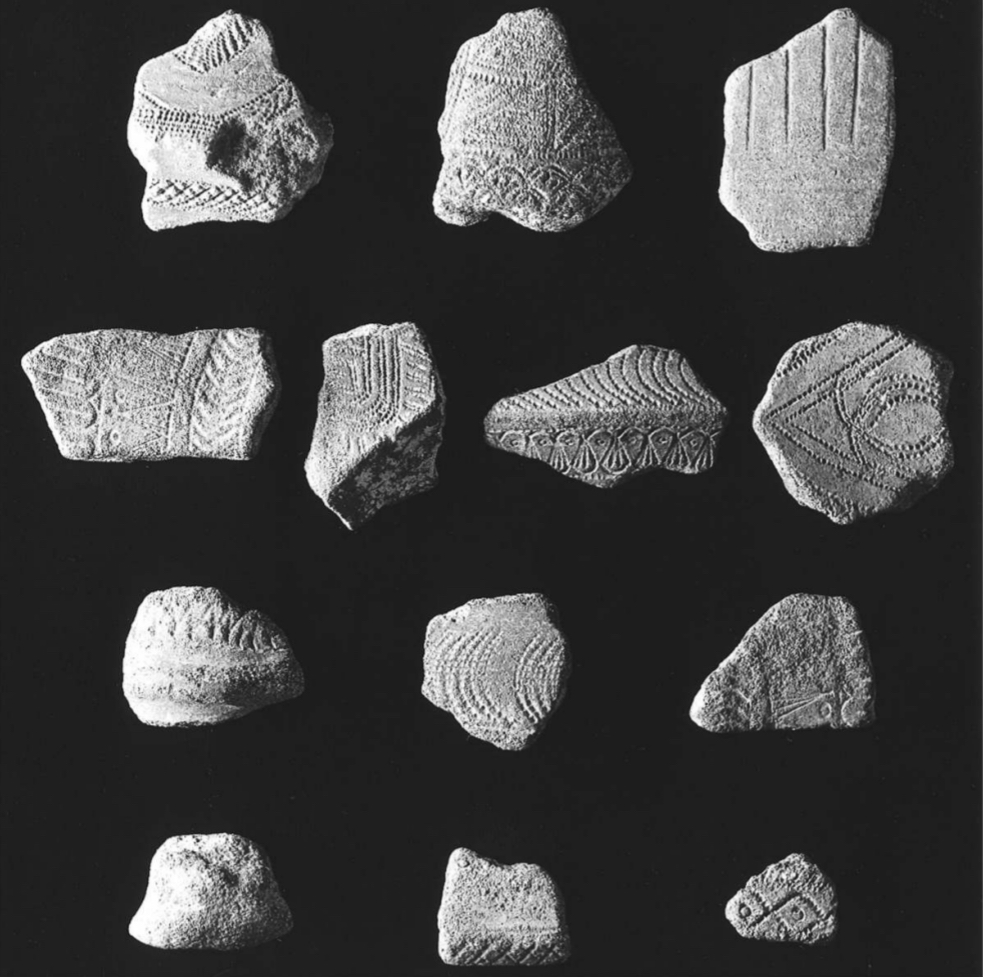

自然生產(gave birth to)自然的資源,人生產(produce)人類的資源,人類賦予自然物人觀的意義,給予它們詮釋自身的臺詞,加入演出神話故事的劇幕。人的生產並不是關於製造,而是賦予意義,一種將環境與物體考古學化的過程,人的生產物是一種神話含義的容器,並且為了保護這份含義的古典真確性,人以自身實踐的技術輪廓執行一種拉胚(throw)的塑形動作,為神話化的人觀含義以被控制過的胚口、瓶頸、胚腹所灌注、流通與保存在生產物之中。

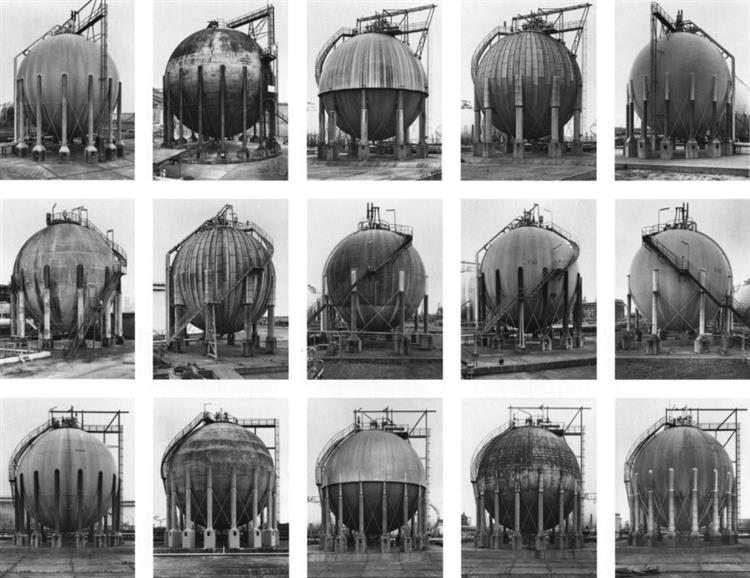

布希亞的《物體系》中提及人類產物的「科技—本質的」與「文化—非本質的」結構關係,和語言學不同的是,語言的實踐並無法改變語言結構的法則統治,而物體的科技結構本身是變動性的、演化性的,基於科技本身的發展背後的社會文化脈絡,功能(不管是技術性或文化性)的急迫也使得科技難以成為統整物體的一個穩定結構,物體的社會實踐展現的非本質引申意,或是其象徵意義,成為一種不斷動態性的重塑科技結構的過程。

布希亞更提到,「能量的儲存」是人類生產物的生命史上關鍵的技術革命,能量的儲存使物體成為更真切的「容器」,它將蓄勢待發的作用力從人類的體能衝動轉換為純粹的意識衝動,並使人體的勞動抽象化,人與生產物的關係不再是提供和驅動能量,而是一種象徵性的驅使,神話劇本的對談,人與物體彼此象徵換喻,彼此剝奪和抽象化存在的實體。當一名法國巴黎布爾喬亞男主人躺臥在皮製躺椅上聆聽唱機揚聲器震動播放出普契尼的歌劇時,他的身體一動也不動,他的意識受到《波希米亞人》D大調旋律的驅動,而揚聲器受到電力驅動,電力來自500公里外日內瓦萊芒湖的水力發電廠,或是燃燒三億年前的古生物遺骸形成的煤礦,這名男主人只要一彈指,就能讓自然奔湧的古老能量為他歌頌,他完全無需了解從日本進口的Kinyo音響如何運作,因為其復古造型的楓木外殼完全與此無關,重要的只是魯道夫在最後劇幕的痛哭如何使男主人熱淚盈眶。

「儲存」概念的出現對人類社會的影響不只是在生產物的運作方式上,「儲存」不只是物質或能量的積留,更重要的是時間的積留。人類本身就是天然的容器,我們生來具有具體的身體儲存功能,儲存臟器、儲存血液、儲存飲食、儲存能量、儲存生命。但是這具身體容器是有缺陷的,它是差勁的時間容器,它隨著發揮儲存的功能自我腐壞,而我們所生產的物質容器就具有拒絕腐壞、阻止時間的功能,例如最早的人造容器「陶器」,高溫火焰燒製的熱能凝煉於土壤之中形成一種防水的、不腐的物質,它超越了時間,有如在洪流中的攔沙壩,將物質與能量積累在人觀的時間之中,「文明」是時間的阻尼器。

儲存更具有神話學的象徵:有限與無限的。它使「過剩、多餘」的觀念有所意義,人是有限的,自然是無限的,但是透過儲存,我們能使無限的自然保留在有限的人觀環境之中。農業革命的出現帶來「勞動力」與「生產力」的關係,大量系統性的生產所造成的「生產過剩」,或是「過量(excess)」,若沒有容器的儲存功能,將不具任何意義。儲存過剩資源具有壓縮時間的意象,「這季的收割,將會使下一季衣食無缺」,謀劃與繼承的意義與採集狩獵時期截然不同。馬克思認為資本主義始於農業革命,生產過剩更產生私有財產的觀念,生產與人的關係從社會群體轉為個人性的,存有的資源差異形成「公共、私人」的結構性社會差異,「繼承」更因此產生「人天生的社會差異」,儲存的權力與分配產能的權力使社會階級化,「儲存」不只是積累物質能量、壓縮自然的時間成為人觀的時間,積累的神話學象徵意義也被塗膏(Anointed)於人之上,使人也具象徵性的積累,使人神話化。

神話化的人,與神話化的能量,使人與物之間產生辯證的關係,透過賦予自然的產物人觀的象徵意義將其轉換為人的產物,使其儲存的自然能量也被轉化為人觀的能量,得以在物質的作用效果中形成人觀意義的展演,就如同那位布爾喬亞男主人,單純透過撥動按鍵的物質作用就能聆聽《波希米亞人》,自然的產物與人的產物之間始終保持著換喻關係。

透過這段關係的形成,人與人的產物彼此依存,如同考古學家伊恩·霍德(Ian Hodder)所說的「糾纏(Entanglement)」,物作為一個冷淡而惰性的「容器」具有維持其自身完滿純潔的天性,它無法與自己產生「性關係」,無法自我修復和複製,而因此依賴人類的照護,依賴人對其「神話意義的灌注」。而人類則為了維持「人觀的世界」的完滿,即神話的完滿,而依賴物超越時間、壓縮時間的特性,不斷修改、精進物的「器形」,我們稱其為「科技」,並且讓科技本身也因此神話化,而更需要透過對物的灌注來儲存和展示這齣神話,人的產物是人觀世界的說書者。人與物互相依賴的糾纏關係巧妙的近似於基因的雙股螺旋模型,兩者之間互相嫁接而不重疊,也無法彼此脫離,互相對證並往一個無限無盡的方向永恆蔓延。

這種糾纏關係不只說明人與物質產物的關係,人與抽象的產物,例如社會、文化、思想、象徵觀念、語言等,都彼此糾纏並無法解開,人的產物形成與自然產物無異的強制性,就如同自然產物提供餵養人類的能量並同時侵蝕人類的生命,人的產物也展演神話意義並剝奪人的生計(Subsistence),即,我們看似文明展現對自然環境的宰制,實際上同樣也宰制人類,它並非仿造自然,但與自然無異,自然與人為的差異既抽象又真實。

人的產物及其集合體—文明,同時由人類創造但又同時宰制人類的矛盾性,與自然創造人類的關係是近似又鏡反的,這種滑稽的模仿(mockery)有精神分析學的意味,它形容意識與人腦的關係,文明在崇高的力量中獲得自我意識,容器所儲存的已不再是自然形式的能量資源,而是儲存人觀的能量,這個文明容器壓縮的時間觀念使人觀的時間再次停滯了,從災變論轉為均變,每個人類個體都是微積分化、無限小的時間片段,這使出生與死亡的神話在文明的容器中成為虛無主義,而文明再次渴求災難的神話,一次又一次。

第二章:河與水

割傷流出血液、乳房擠出奶水、高潮射出精液,液體與容器的關係最為親密又曖昧,它無法抓取、掌握,它拒絕給予具創造性的手塑型和掌控的權力,它拒絕空虛,它透過重力與張力體現容器的容納輪廓與意義,卻又同時給予容器最技術性的挑戰。儘管在數十萬年前,人類已經能夠製造防水的陶器承裝液體,但至今我們仍舊時時與液體爭辯空虛的意義,房子不能漏水、引擎不能洩油、河水更不得氾濫。

液體是重力的代言人,它渴望展現水平、渴望顯現地球表面的圖形,使容器如待哺的雛鳥向天張口,並且以表面累積的高度暗示與排泄口的關係,富裕或是貧乏。液體做為介質擁有與眾不同的包容性,溶解、混合、質變、浮沈,它本身是空虛的內容,能夠不斷添加而維持其流動的無形形式,是沒有輪廓外型的容器,如同神話。而最純粹的液體—水—也是最純粹的神話。

缺乏外型的抽象狀態使液體成為彼此換喻的絕佳對象,它是最理想的神話素材,水、血、油、酒、甚至尿液,液體之間相互置換的關係使容器具有了秘密性質,它在儲存的過程同時也隱藏了質變作用的運作模式,揭發這項秘密等同於揭開容器、破壞儲存所具有的制約能力,是一種不合法、不道德的強制交合,不受宰制者是遍體鱗傷者、過度分泌者、傾倒者、揮灑者,使液體不受約束而任意混合、溶解、流動等同於藐視容器、詆毀人觀、破壞制度哲理。我們甚至可以說,控制液體是人類史上偉大的技術革命之一。

因此,沒有什麼災難比洪水更加神話性。

洪水是理想的災難,它意味著無法儲存、無法控制,意味著過度豐盛、暴食、縱慾,它代表超越負荷,揮灑無序和破壞性的自由,它象徵自作自受,人類超越人類的罪業。洪水所指涉的並不是純粹的自然災害或是上帝的懲戒,它代表著文明勢在必行的毀滅,由文明而生,為文明而死。

李維史托的《神話學》認為神話是一種語言,其具有如結構語言學般的性質,如同索緒爾提出的「音素(Phoneme)」是口說語言最基本的單位,音素本身並不具有意義,然而互相結合與換位使其之間變換關係時,不同的音素關係才會產生語言意義,也就是說意義的來源並非音素本身,而是音素之間的關係,這是語言結構主義的基本概念。結構主義在其他領域的模式相似,即是假設基本組成要素(本質)是純粹而無意義的,但透過相互組織關係,「意義」得以產生,而並且因此使基本要素之間能夠「換喻」,而使「結構的」意義改變。《神話學》也試圖從神話故事中抽取出「神話素(Mytheme)」,神話素是一系列基本符號,跨越不同種族、歷史、宗教與文明的神話,是神話故事最基本的語言單位。神話素如同結構主義的普遍模式,具有二元的相對性,例如「生食與熟食」,象徵野蠻與文明的關係,這種「一正一反」的二元關係在不同符號之間頻頻出現,形成一種類似於結晶化學式構造的結構。

在上述各種洪水神話之中,我們注意到洪水與文明的二元關係,它依循著一組頹敗與繁榮的辯證關係,因水而生、因水而死,文明與水源的關係呈現自我指涉的完美悖論,洪災所具備的「神話素」能夠被翻譯、換喻為不同的象徵符號,它因此成為跨文化的象徵。洪災神話存在於各種文化之間的原因未必是因為真實的世界性或跨域性大水災(儘管確實有考古證據提高此可能性),而是在於其普遍性對人類罪惡感的象徵意義:「文明是反自然的罪惡」銘刻在我們的意識當中,來自於「超出容器的容量」這樣的「過量(excess)」象徵意義,象徵嘔吐、排洩、失血與生產。

然而為何文明勢必過量?什麼是「文明的容量」?文明的本質結構如何使其如此義無反顧的自我毀滅?

從考古學的角度看待原始文明發展的過程,所謂的「農業革命」並非一個瞬間顛覆性的「革命」,它是一系列緩慢且具備偶然成分的環境馴化過程,這個「馴化」包括對植物、動物、地景甚至人類本身,一種將「天擇」轉換為「人擇」的人觀邏輯方法。例如穀物的馴化,人類有意識的挑選穗柄較粗的品種種植,這種特徵在野外會使穀物較難散播種子,而因此在天擇的觀點下是劣勢的,然而同時卻有助於人類採收穀穗,人類挑選、保護、培育這些物種使它們逐漸往對人觀有益的方向演化,最後完全成為與原本完全不一樣的物種。馴化實際上是剝奪其對象的部分功能,或是過度誇大部分功能,兩者時常是並行的,透過將特定對象部分「無能化」,得以宰制和規訓它們,使其「文明化」而不再野生。

馴化過程涵蓋了多種對象之間的共同組織,維持特定對象的環境功能失衡使其無能而受宰制,提供不斷的飲食來源給動物就能進行初步的馴化,使其依賴人類的供養,如同前文所述的糾纏關係,這個過程也同樣的馴化了人類,隨著農業革命的發展我們逐漸失去在野外生存的能力,我們使自己成為必須被宰制的對象。

一個與「過量」有關的人觀邏輯開始成形,如先前所提及,容器的發明使過量具有人觀意義,而容器也同時具有賦形、規訓和宰制的形上學意義,農業革命的馴化再次驗證了透過過量所產生的宰制性。然而過量與容器的關係具有微積分式的矛盾,即,過量需透過容器的儲存來具備人觀的意義,但「無限的過量」將會使容器本身再度失去意義,物質層面上舉例來說,在普遍的地球環境我們不需要能夠儲存空氣的容器,因為空氣是無窮接近於無限過量的,準確來說它是超越人觀時間的,我們提過容器具有時間的阻尼器的性質,而因此它無需作用於本身就超越時間的對象。我們常以空氣來象徵理想,「如呼吸空氣般理所當然的自由」,理想國是否就是一個萬物「空氣化」的文明?一個不需容器、人人裸體、美酒如流的伊甸園?容器的存在便是期許它被打破成為碎片的一天,這也是為什麼古文明的考古遺跡總是給予我們一種遙遠崇高的完美城市的意象,滿地的破碎陶片,完全不再具備容器的功能,它象徵古文明的人類觸及了無限過量的理想鄉,一個不再需要容器的地方。

第三章:城市與機器

「城市的地面是一條廣闊的橋,

覆蓋了潺流的川息,擦乾了濕潤的腳底,

金屬的河渠嵌入每個家庭,

水面不再沾濕膝蓋,卻淹沒頭頂。」

—文明幻象

卡爾維諾的《看不見的城市》中,有這麼一座城市:所有房屋的牆壁、結構都已腐蝕消失,剩下錯綜複雜、櫛比鱗次的金屬水管,污水的、飲水的,穿梭在原本匍匐於建築結構內部的秩序當中,漂浮搖曳在立體空間中,終點可能是一根水龍頭、蓮蓬、浴缸、流理台⋯⋯。

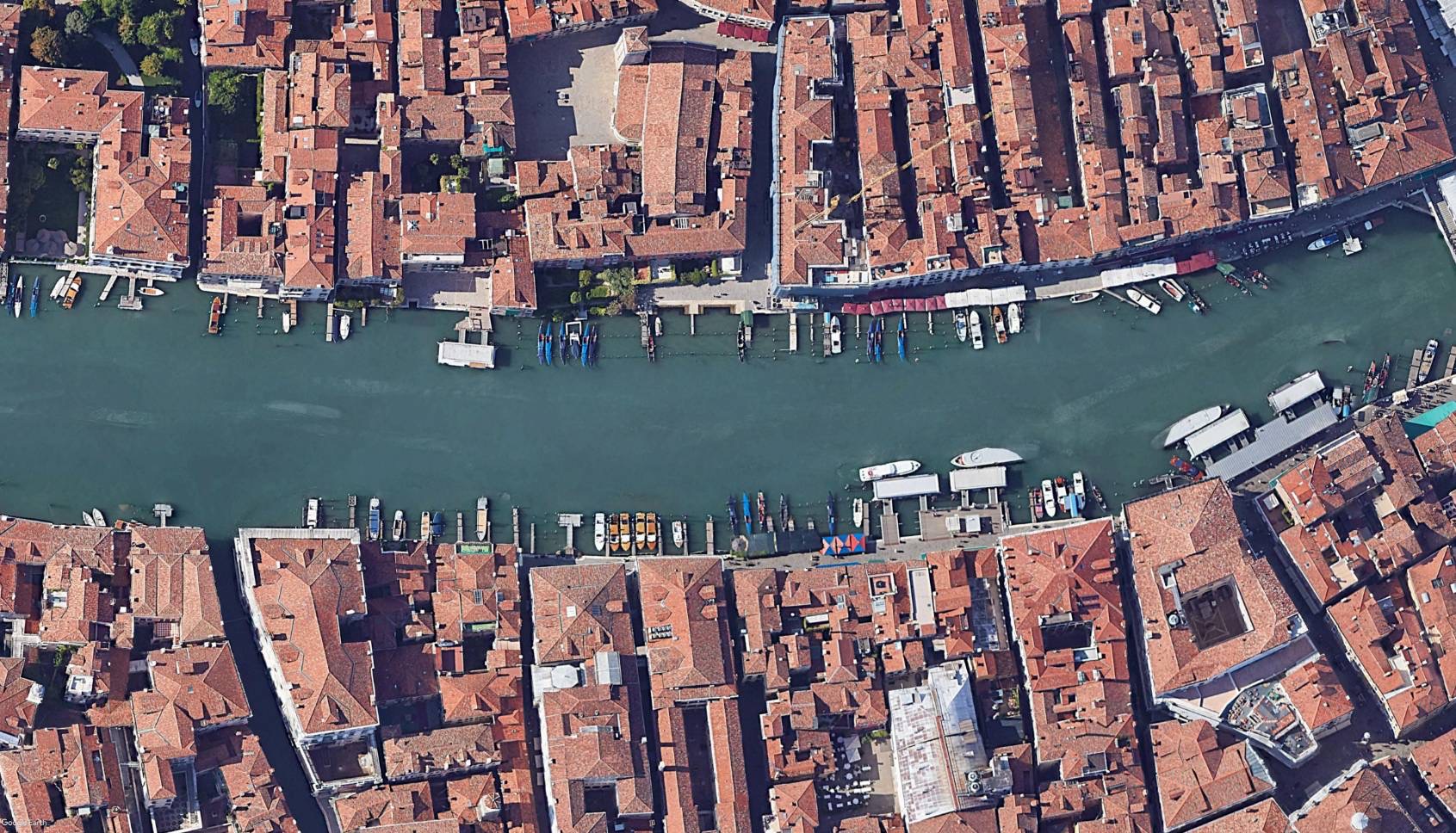

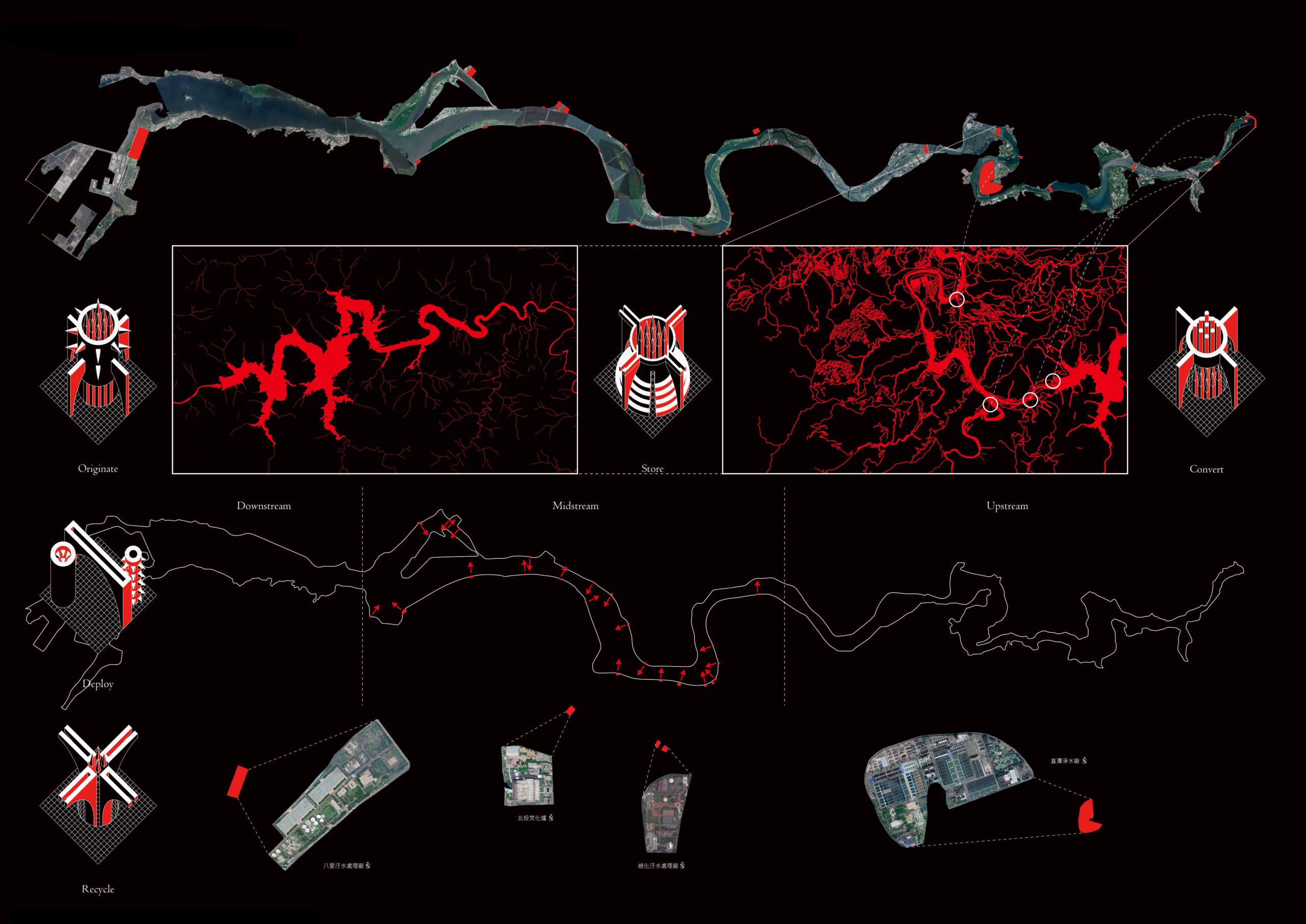

城市依水而生是無可辯駁的刻板印象,任何一個時代、文化、地區、氣候的城市,都由發源水資源為起始,城市是一部巨大的、複雜的水利機器,一個大容器,一只等待碎裂的陶罐。

機器的演化歷史漫長,如前文提到的石斧,也許是最早且最抽象的「機器」,機器的意義是藉由能量的作用來執行特定的功能,石斧的能量來自人,也只有在人的能量賦予之下能夠達成其功能。而隨著容器的發明與演化,人類漸漸能夠不只儲存物質資源,還能儲存能量,機器不再限於「工具(tool)」的形式,不再需要人類貢獻身體能量,只需要人類提出指令,機器便可以輸出被儲存的能量並自發性的作用其功能。這個過程與社會階級分工的模式互相借鏡,任何一種行爲都能被區分為「人的指令」與「機器的作用」,這是我們擁有自我意識的關鍵特徵之一,「慾望(desire)」與「行動(action)」的差異區分了何謂「生命」與「機械」,儘管如今我們仍難以回答與意識有關的晦澀問題,人類仍然無比熟知這項差異,並且熟練的運用。社會階級將人類分成「思慾者」與「行動者」,在現代文明機器的宰制之下,人的意識慾望在人觀的尺度下只是抽象的行動。工業革命後的西方社會繼承了農業革命後的社會分工雛形,並在關鍵的能量容器「蒸汽機」—最初的引擎—發明後,機器與工具的社會定義本質上不再相同,引擎儲存能量的方式使其脫離能量的空間依賴,它不再依賴人力,也不依賴自然地景的力量(例如水車),它使機器成為具體的「行動者」,成為模擬人類勞動的紀念品,任何一種機械都是形式化程度不一的機器人。

機器與工具的差異在於:人類以工具來完成其思慾的內容,例如一個想喝水的原始人,以野牛角製成的瓢舀取河水,牛角與拗成碗狀的手掌本質上是相同的,作用能量與力的方式也幾乎相同;然而利用機械的人類將水龍頭轉開飲水,這個動作與人類的身體作用於水完全無關,他的意識思想著「轉開水龍頭的慾望」,「思慾」的對象是機器而非慾望本身,更複雜的機器作用更加明確,例如一名「水壩控制員」,這個身分與「口渴」實際上毫無關聯,若是水壩不存在其身分也將毫無意義,當控制員需要操作水壩洩洪時,他的「思慾」是一系列機械按鈕、拉柄的操作流程,這份慾望與水仍然毫無關聯,一切慾望都是「希望機器照我所想的運作」。

也就是說,機器的存在與人類形成的糾纏關係使人類不斷灌注其意識的慾望到機器之中,我們不再思考純粹的慾望,「口渴」的解方不再是前往最近的溪流取水,而是找到水的機器,每個慾望都有對應作用於這個慾望的機器,而我們只有「讓機器維持其作用」的慾望。

如此一來,人類還能做為「思慾者」嗎?我們的慾望實際上成為了機器的慾望,機器是人類勞動的紀念品,而人類實際上,也成為機器慾望的紀念品。

崇高的機器晉升成慾望的象徵對象,機器作為容器隱藏了慾望的原初對象,並且宰制它,它使人與資源隔離,並透過這層隔離機器取代了人類的原初慾望而同樣宰制人類。人類與資源的原始關係已在城市文明中消失,並且我們與機器的彼此依賴,只會使資源在城市裡越來越陌生。

在城市中,我們沒有河流,只有金屬或塑膠的水管,各種象徵水的型態而作用的機器,我們需要的不是水,而是在符合人體工學的的陶瓷浴缸中泡澡的享受、將愛車清潔亮麗的高壓沖洗、週末午後欣賞建築倒影的湖面美景。文明機器主導了我們思慾的對象與方式,它成了真正的「思慾者」,崇高意識的實體(entity)。西方資本主義與工業革命使人類抽象化,人的慾望被類比為產能的輸出,「自由市場」是一個衡量慾望價值的概念,而能使資本主義結構穩定和擴張的者被衡量為有價值者,這種自我指涉的狀態雖然矛盾,卻仍穩固的持續存在,因城市隔離人與資源的實踐關係,使人類封閉在城市的內部循環當中,人類成為城市的資源,透過提取人類的勞動能量,城市的機器得以持續運作,我們有如燃料一般燃燒生命,促進文明機器的代謝運作,持續被消耗、持續的增長。

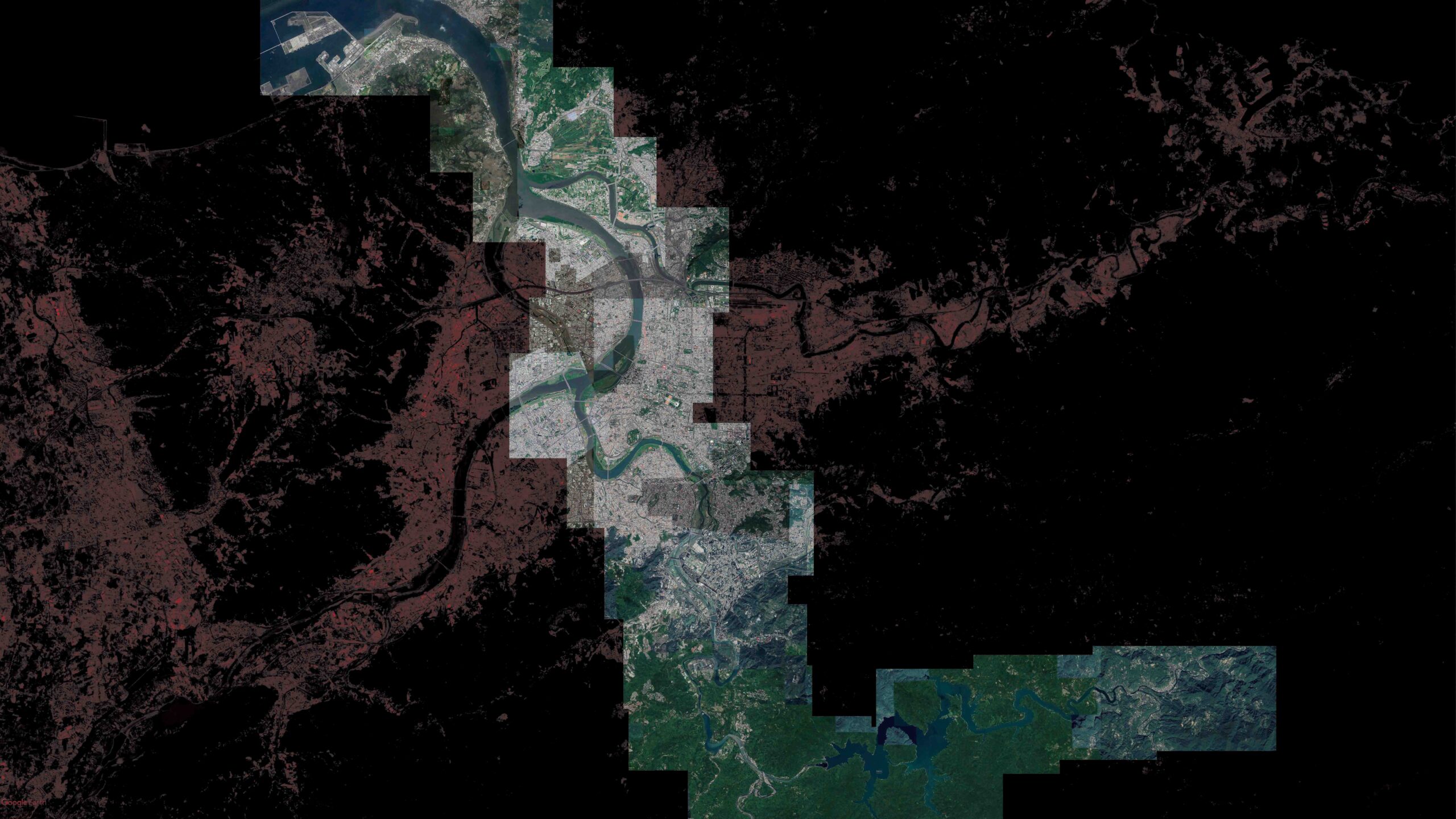

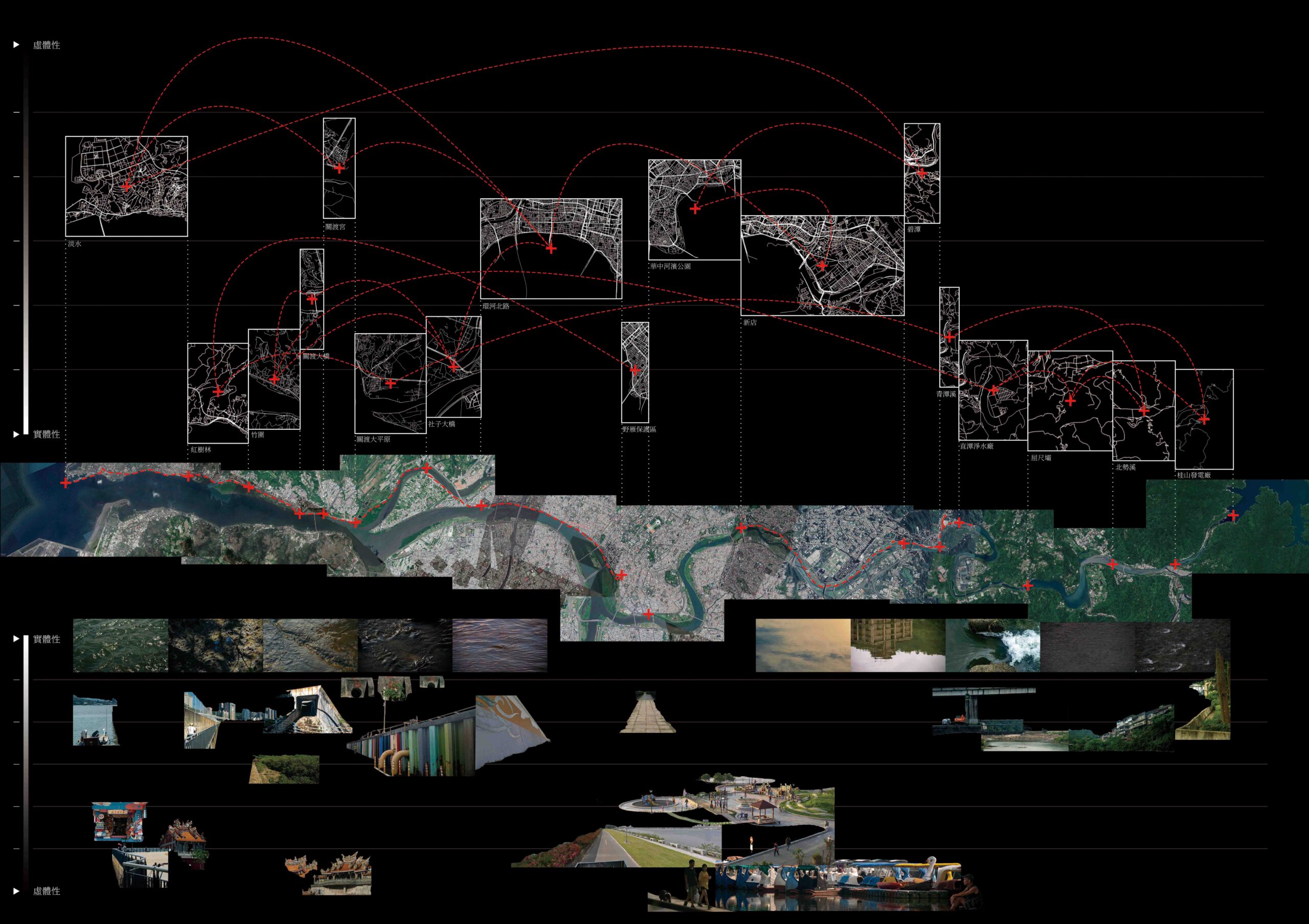

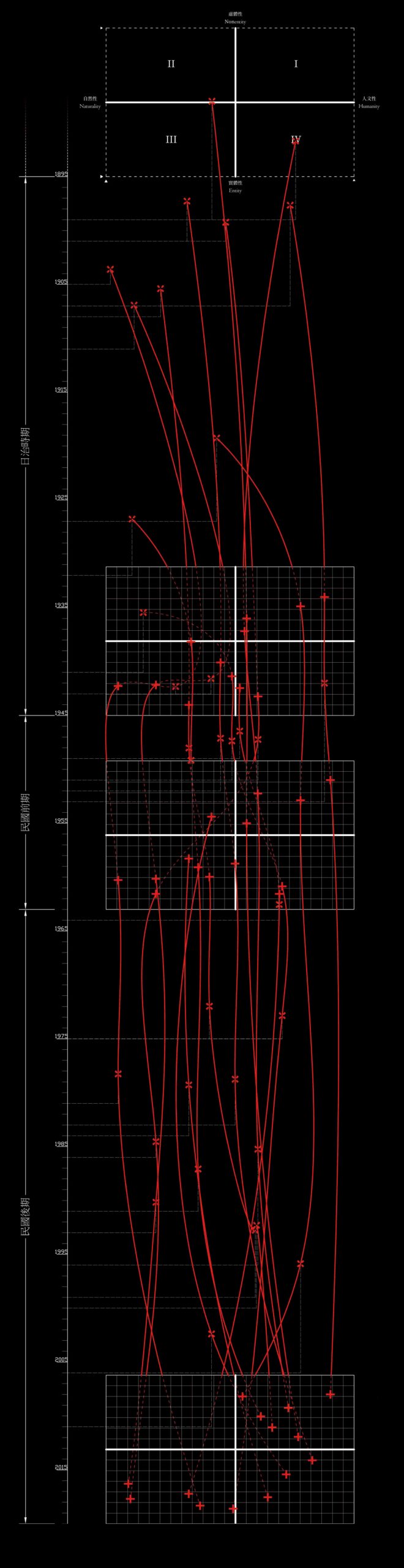

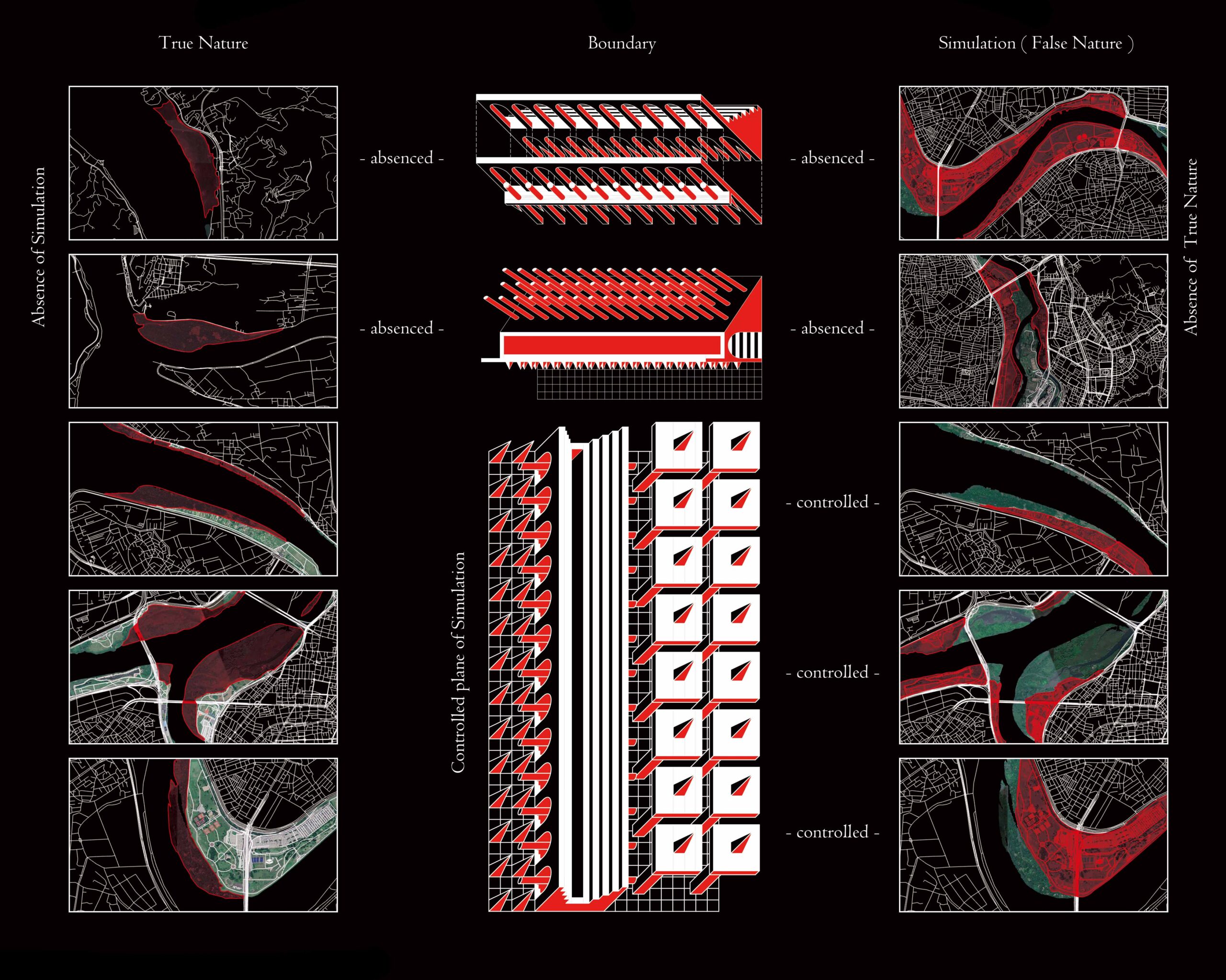

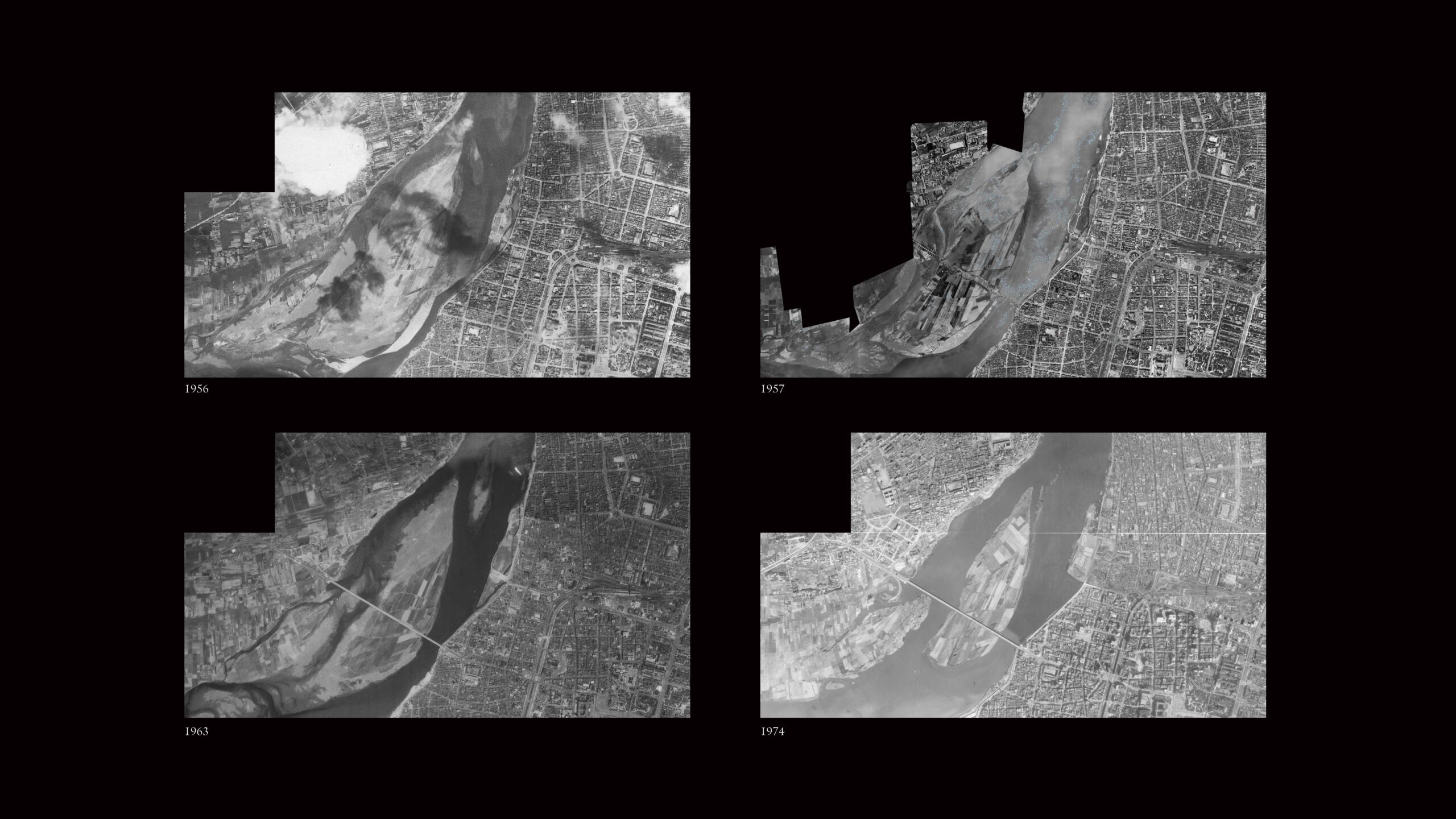

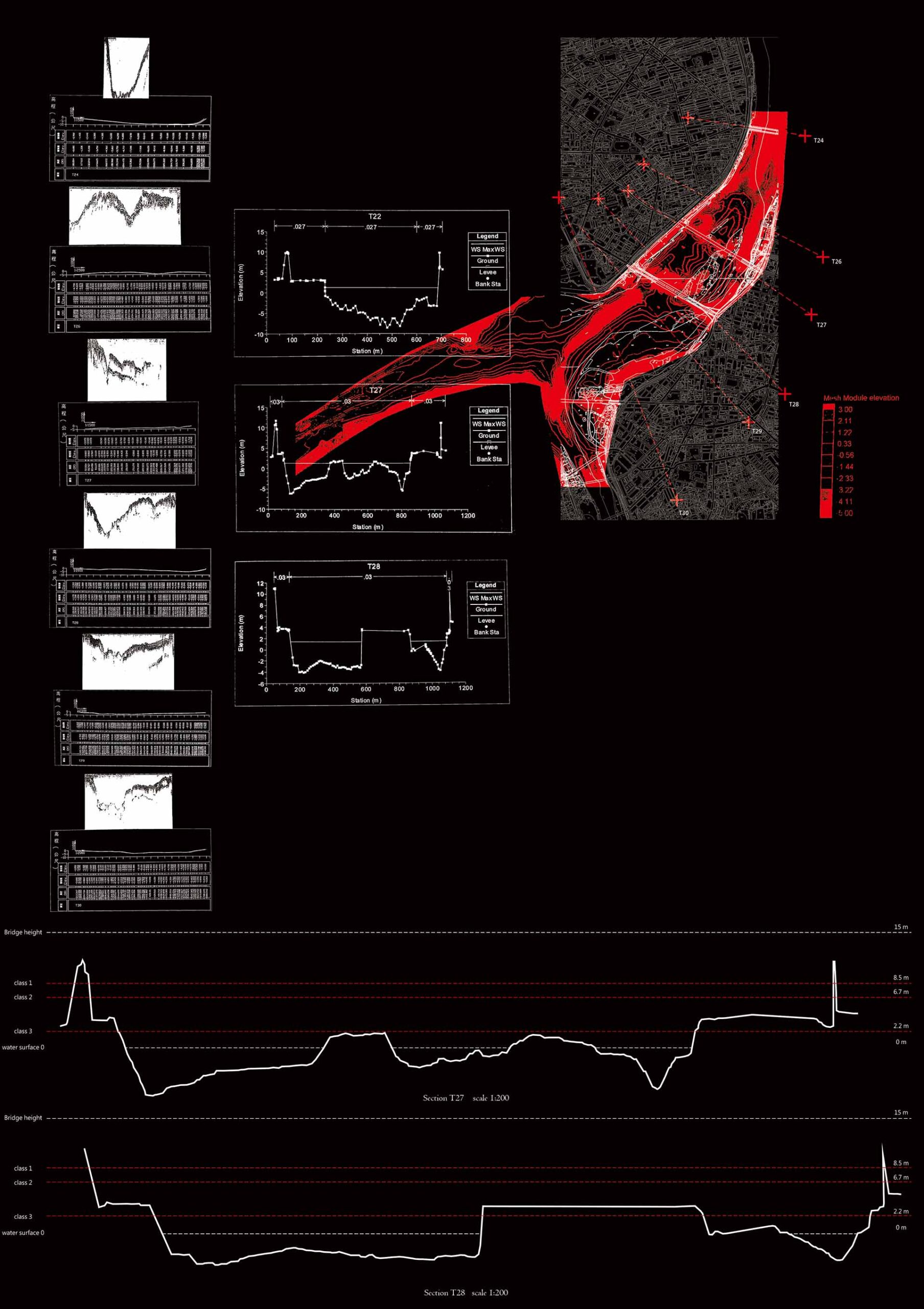

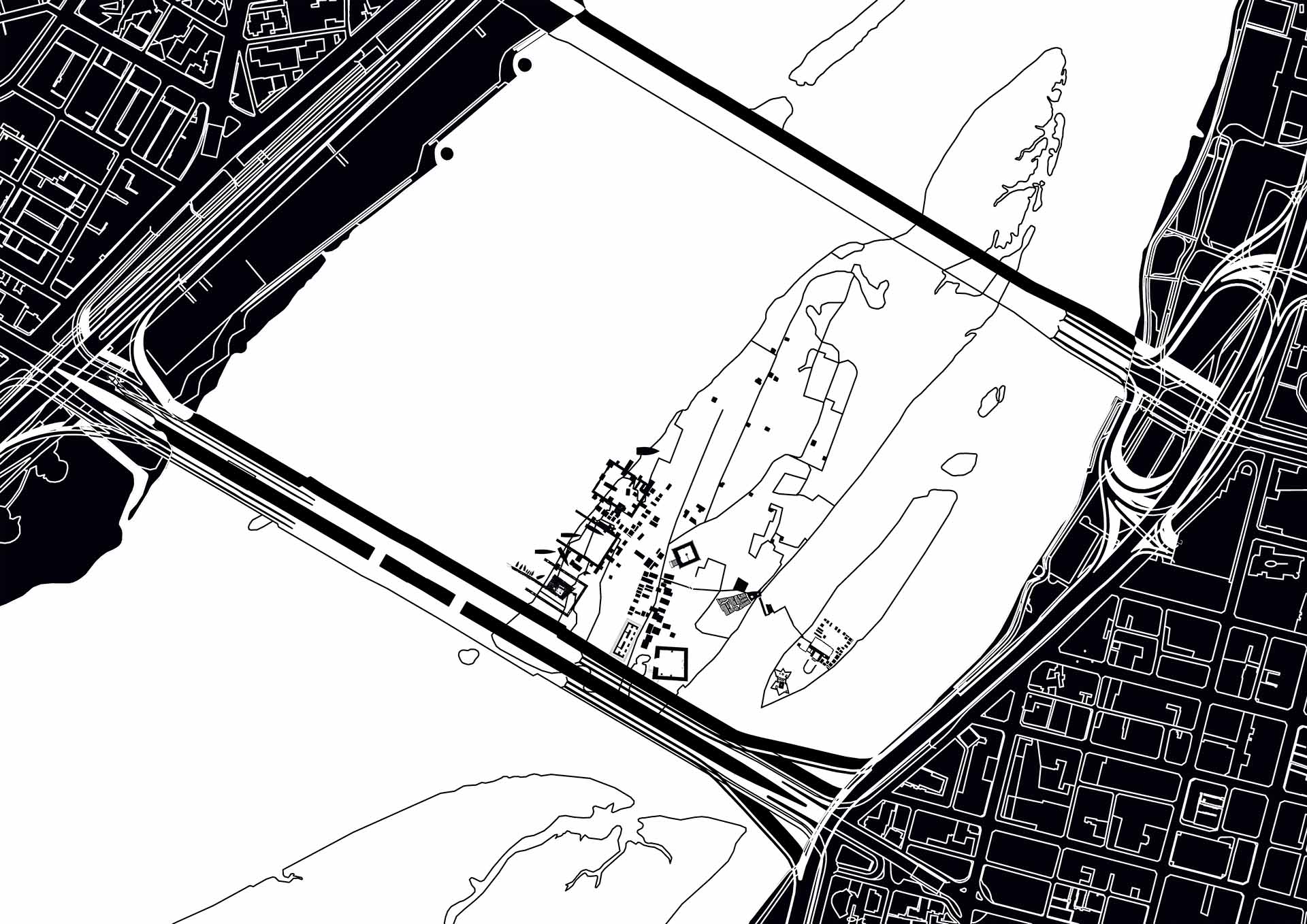

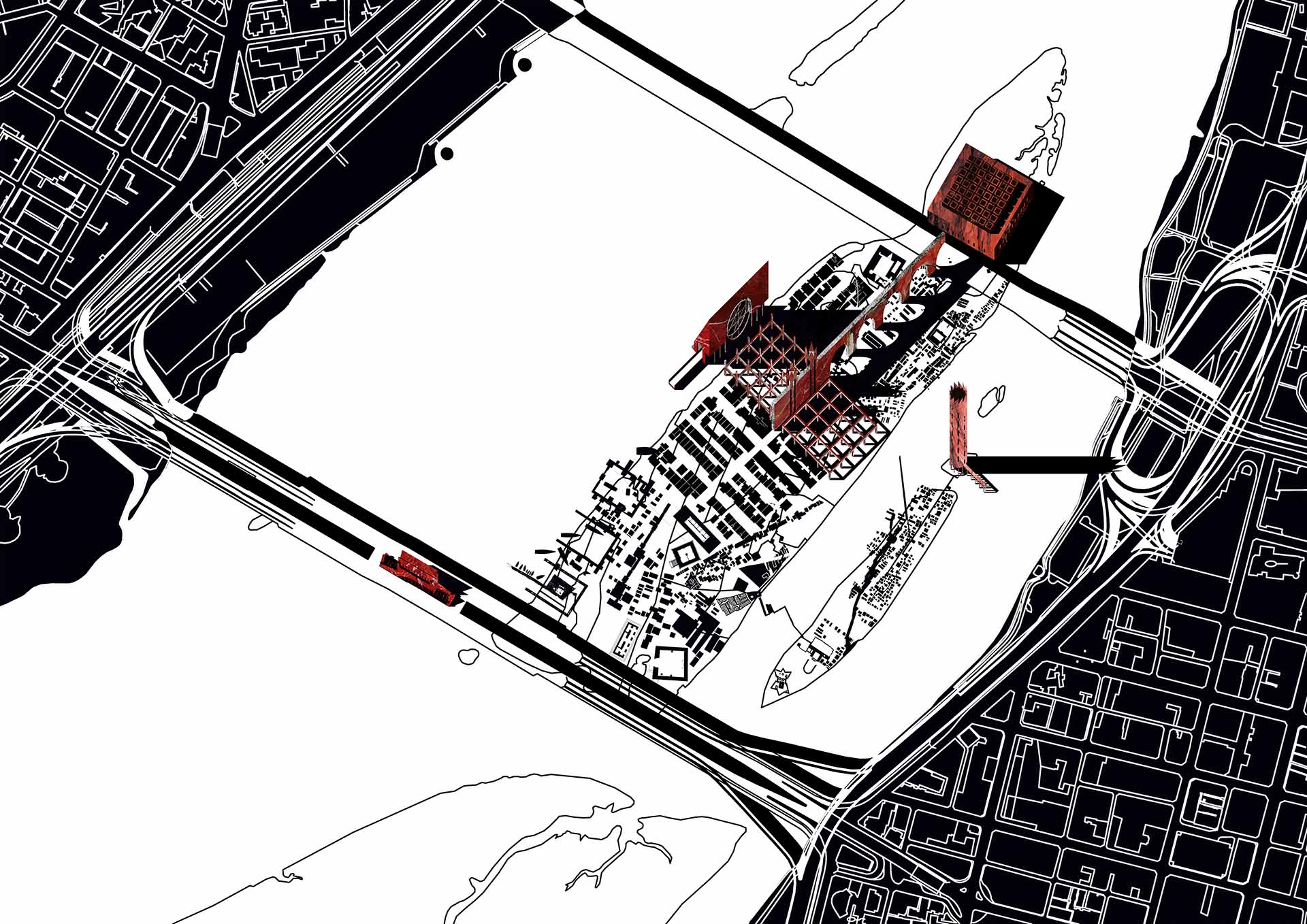

台北也是一座這樣的都市,他依存著淡水河,卻也拒斥淡水河。他在河的周邊興起堤防,複雜的排水系統不許城市的地面有任何一滴潮濕;數十座橋跨越水面,數萬條水管錯綜複雜;仿造自然的河濱公園模擬野生的快感,卻碰觸不到水;無以計數的水利設施發出馬達轟鳴,卻只有極少數人知曉它們的功能。這座城市以極其荒謬的姿態掩蓋不為人知的意圖,而人們遷就這樣的宰制。

淡水河與台北市的發展關係密不可分,歷史的脈絡上,依存淡水河的各種城市構造物從淡水河中生產資源,客觀的實體資源以及人觀的虛體資源,將河流神話化的過程在這些構造物顯現出城市機器如何介入人類與資源的關係,他展示一系列宰制人類的象徵符號,將慾望換喻為模式,並從中抽取人類的勞動能量,持續驅動城市機器。

這些城市的構造物,也可以說是城市機器的器官零件,它們本身也同樣是機器,同樣也具有象徵符號的意義。這些構造物與城市形成一種遞迴(Recursion)關係,它能以同樣的模式持續無限放大或是無限縮小,並互相組織運作,維繫一個整體的普遍模式,如同人類的慾望。擬人化的機器因此也具備思慾的能力,藉此成為人類的思慾對象、慾望的象徵符號。

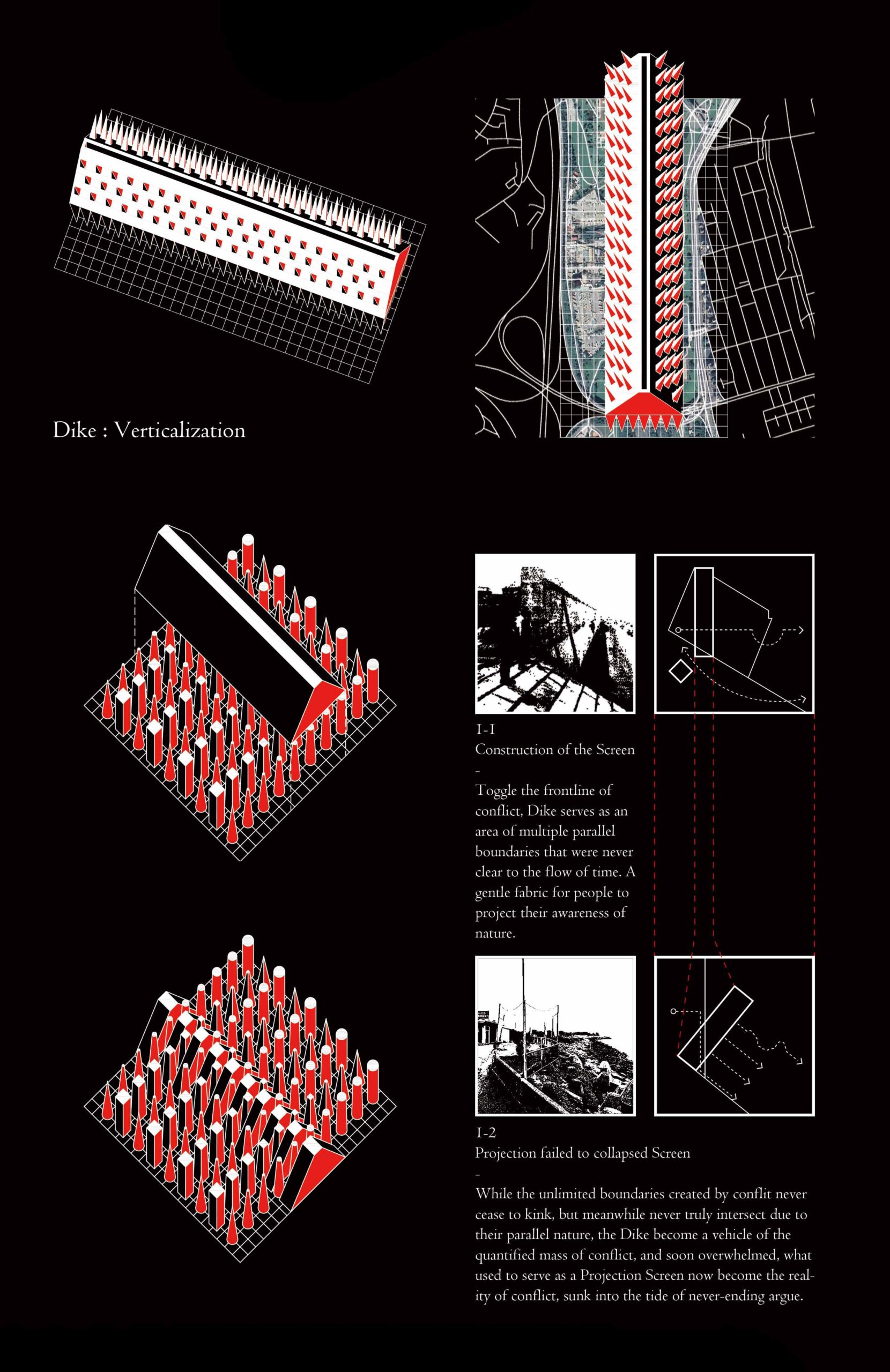

牆—衝突的投影

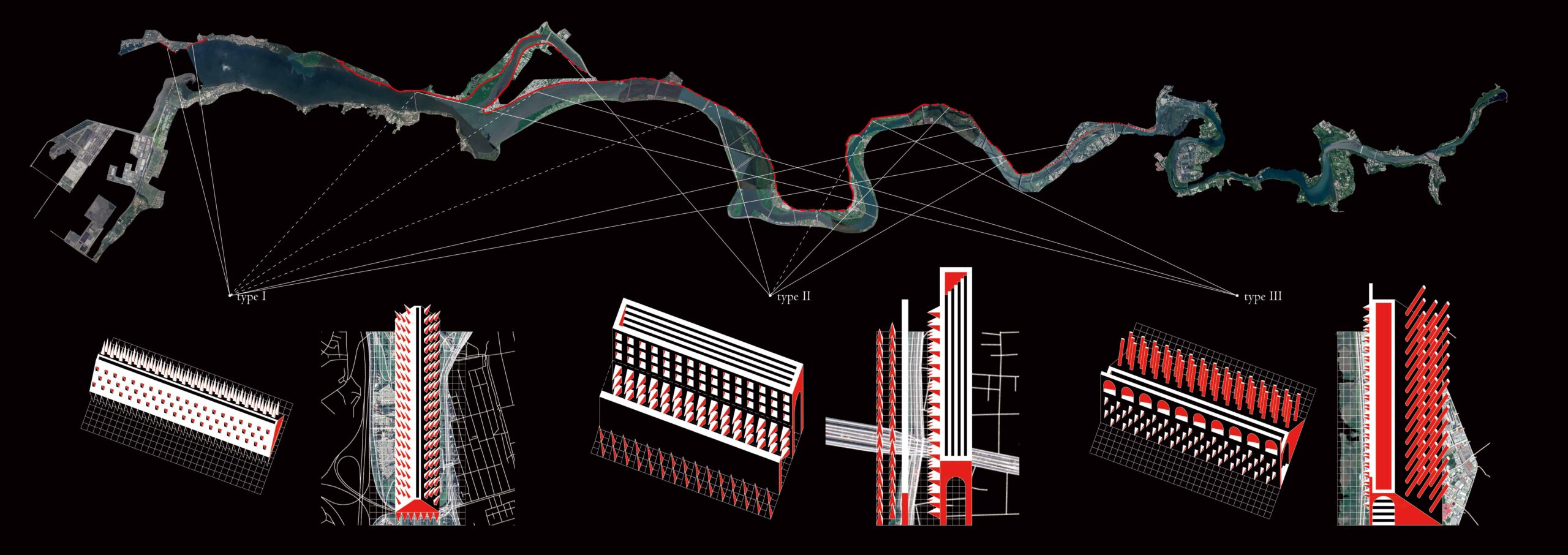

牆便是其中一種城市機器的構造物、慾望的象徵符號。牆是具體將人類與河流隔離的監禁構造,他象徵河流的罪惡,也就是象徵一種潛在的災難—洪水。人類透過牆想像一個被監禁者的形象,投射一種異質關係,一種不得雜交、必須保持純粹的寓言。他同時展現一種宰制關係的幻象,不論是否營造出室內或是室外環境,牆並沒有本質的內外關係,然而卻象徵著內與外的衝突符號,尤其一道「沿著河岸、沒有盡頭」的牆,無法追溯其起點與終點,形成抽象的無限延伸狀態,透過這等無限,他成為一個平面秩序的依據,產生牆內與牆外的形上差異。人類依偎著牆投射虛擬的自由特權—即宰制者,也同時批判著河流的罪惡—即被宰制者,然而真實的宰制者是牆本身,無論是人類或是河流,都是受這道模擬極端地形的機器所奴役,人與河流的衝突因牆而具現,他同時因衝突而生,也生產衝突。

在淡水河岸,牆以各種形式的堤防在不同時空背景下出現和演化,觀察牆的形式演化過程就能看見這具城市構造物如何介入人類與河流之間,並化做不同的符號詮釋人類欲望與資源的象徵關係。堤防這種牆體形式的關鍵辯證在於假定河流是災難性的,他並且測量、界定、解釋這種災難的形式與罪惡,也同時掌控了罪犯的通信權力。資本主義定義罪惡和懲戒罪惡的方式是隔離與孤立,這種驅逐於社會之外的方式使罪犯呈現薛丁格式的真空狀態,罪惡的真空使其無條件地受到隔離者牽制,並將其符號化。罪惡始終只能以罪惡的符號被呈現,而文明社會加諸給人類的符號象徵,將永遠具備定罪他人的特權,在牆的一側,所有人皆是罪犯,而牆的另一側,所有人都準備成為罪犯。

牆所象徵的河流的罪惡形成了文明社會中監禁與監視的結構力量,人類與河流從此勢不兩立。但就如同監獄存在在社會中一樣,河流並非因此而與城市對立牴觸,而是被城市以隔離和監管的方式構成規訓的象徵符號,使河流在城市中真空化、抽象化、神話化而用來進行語言學式的象徵換喻,城市的構造物因此形成有如咒語一般的語用力量(Illocutionary force),任何逾越或拒絕臣服將帶來懲戒性的詛咒。

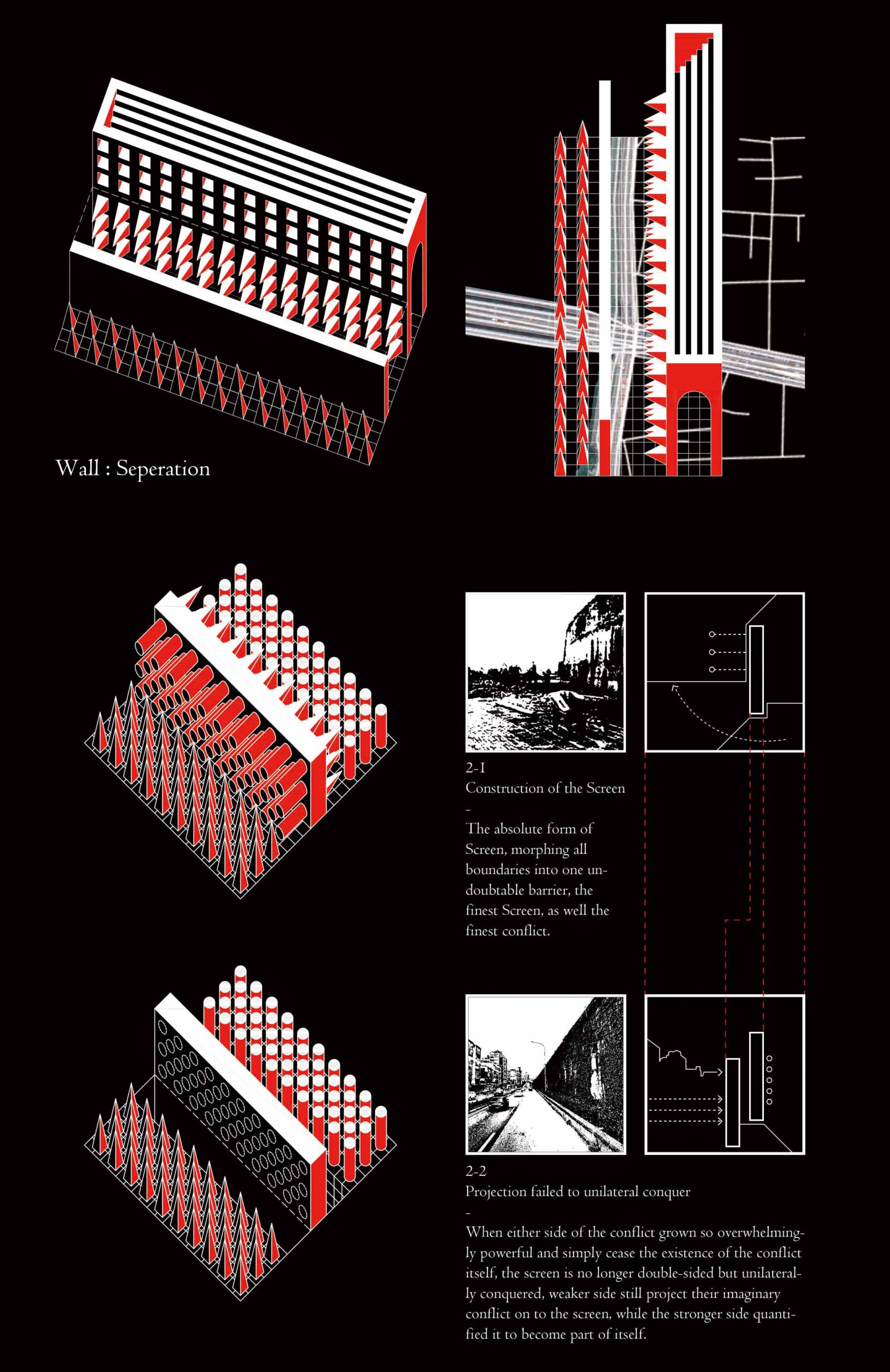

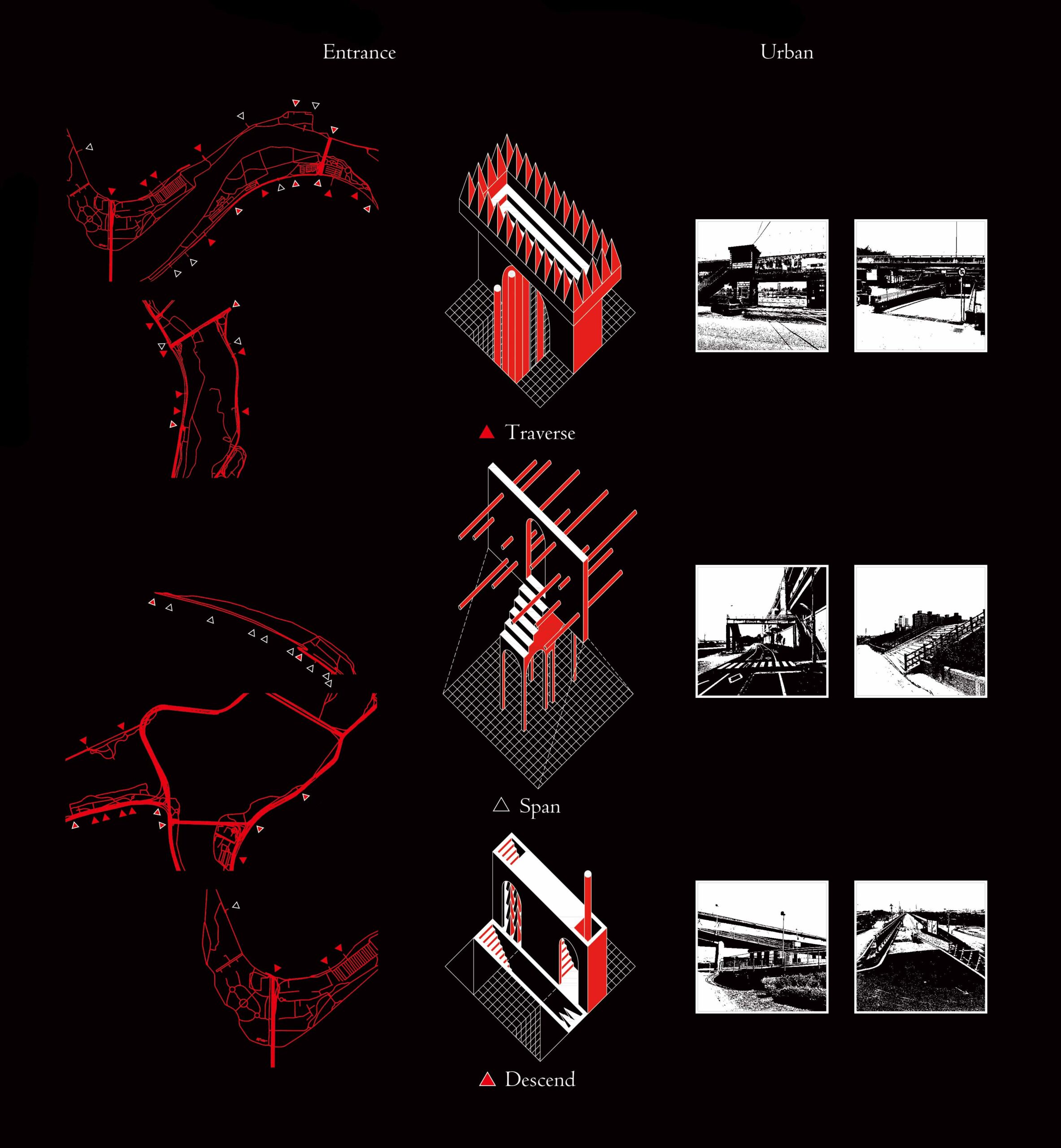

橋—踰越的宣言

一個似乎與牆互相矛盾的城市構造物,若牆是一個製造真空狀態的垂直空間者,橋則是一個製造水平空間的構造物。與尋常的地面不同的是,橋的水平空間建立在某種已晉升(ascended)的垂直條件之上,他宣示與基礎層次不同的垂直樣態,一種「踰越」的動作,暗示晉升及有條件的踰矩,這種條件的形成使橋的構成與非他自身的構造頗有關聯,他首先建立在他者的條件規則下,並踰越這項規則,同時自我受限,使橋具備多種二元性的象徵因素在其中,彼此互相矛盾辯證,如同李維史托所說的神話素。

橋意味著一個本來不應到達的空間,例如河流的正上方,以跨越河流的橋來說,河流具有自身的構成條件,包括受地形與重力宰制的流向、流速與深度等特質,再加上水的介質特性,她是天然的非人類空間,具有限制人類身體的空間條件,跨河的橋樑便是建立在河流的條件基礎下呈現其踰越的方式,他明確表達與河流流向衝突的空間動向(與流向垂直的橫越);踰越者與被踰越者的垂直空間關係(橋上與橋下);橋的介質及被橋所踰越介質的關係(橋內與橋外,人類與河流)等,橋透過這一系列與被踰越者的辯證關係構成一種自相矛盾、互相解離的象徵符號。橋成為一種必然違背法則,但同時又自立法則的構造物,尤其,他踰越了牆所建構的宰制關係,而透過與罪犯(河流)的條件交換,他與牆構成了一種另類的環形監獄(Panopticon),使河流自我監視,然而橋的兩面性使其更同時規訓人類自我監視。

橋的構造形式同時也有覆蓋與藏匿的意涵,簡單來說,橋覆蓋了他所跨越的對象,並且將其部分隱藏。這項特質又與橋的踰越性空間所帶來的啟發互相矛盾,也就是橋上的景色,這些橋上美景往往令人讚嘆,主要如前文所說的他通常是一個不應到達的位置所觀看的,然而觀看某個對象,例如河流,同時必須藏匿這個對象,顯現出一種類似平行投影繪圖的測量誤差(當觀測對象與觀測點重疊時)。甚至,如果我們想像一個畫面,整條河流被無以數計的橋全數覆蓋,形成一個所有橋梁比肩並行、編織成一面人工地盤的樣貌,屆時被踰越的對象已完全被隱匿,而橋樑互相觀測,他們仍然都是橋梁,但彼此矛盾、彼此驗證、彼此自我指涉的悖論狀態。

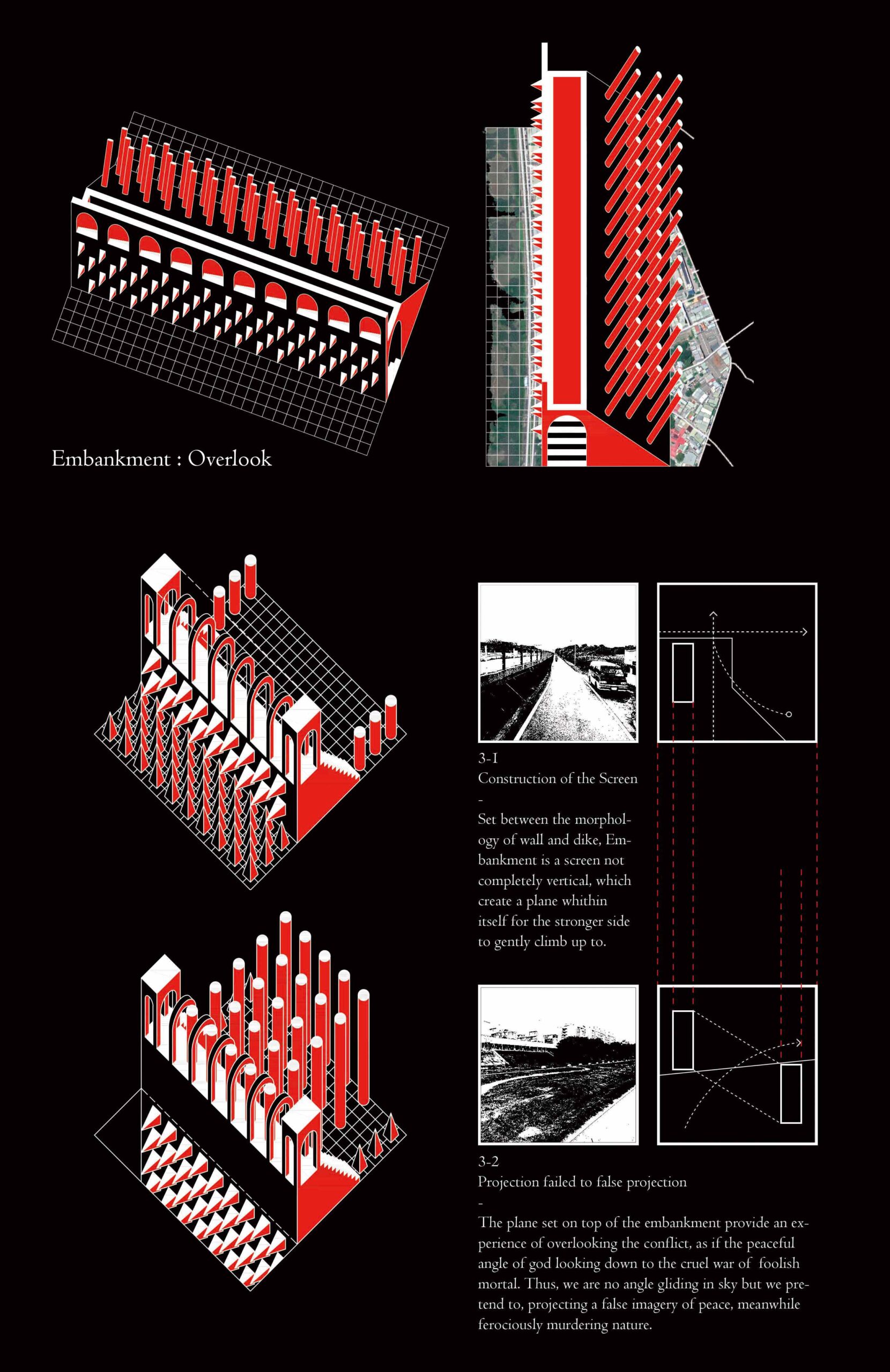

公園—自然的擬像

「擬像(Simulacrum)」是由布希亞所提出的概念,擬像論指出工業社會生產代替真實的符號,這些符號彼此符指,使真實逐漸消失而只有擬象,是一個「超真實(L’hyperréel)」的社會。公園就是這樣的超真實存在,一個看似同樣被牆與橋規訓的對象,他是河流洪氾的度量衡,一種類似於月經與衛生棉的關係,他透過巧妙且適當的野性與文明化的雙重語意包裝河流的自然真實,並且表現為規訓得體的劇本角色,一名守法的罪犯,一名告密者,一個模範。他的存在合理化規訓的意義,並使規訓者的地位更加崇高,甚至因此獲得部分規訓他人的權力,做為舉止有方的虛擬罪犯,他以規訓的權力作為獎賞,形成罪犯與規訓者之間串通的告密情節。罪犯的真實與否已然不重要,重要的是規訓的意義,規訓與被規訓的成果構成象徵性意義,即這等規訓也成為規訓的擬像,規訓的「超真實」。

一個文明化的自然,一個因悔過、守法而崇高的楷模,他成為自然的典範,他對自己的罪過以及災難的衡量表現出誠實且公開的懺悔,災難因懺悔而合法化,得以交換道德的禮物,公園與城市文明之間便是一系列的禮物交換關係。一如牟斯在《禮物》一書中提到的交換信仰,送禮者與收禮者之間受到回禮的義務性結構束縛,一種「全面性償付(Total Prestation)」的關係,一種整體性的社會原則,任何送禮與收禮者以及禮物本身進入了這項全面性償付關係之後,都會產生神聖性的符號意義,以及持續擺盪的不平衡狀態。在城市文明的翳影之下,一個「模仿自然且代替其受罪與懺悔」這種西方基督教義式的全面性償付,也如同西方資本主義所建立的社會結構型態,雕塑一個受難者的遺像,使其懺悔他者的罪惡以交換神聖的道德符號,並使人們終其一生與此符號交換罪惡的禮物。

公園的文明化來自牆與橋的共同規訓,城市機器所刻意雕琢出的完美罪犯形象,即受難者的形象,便是公園。透過這份懺悔所交換而來的神聖權力,是一種對內次級管制的特權,以及對外彰顯神聖規制的符號,這種交換關係是一種自我交換、自我獎懲,一種苦行僧式的寓言,因此交換而來的權力也屬於一種自我晉升,即透過自我懲罰而交換崇高形象的信仰,規制的形式以及信仰的釋義具有因晉升而再次詮釋的可能。

這個過程在牆的衝突介面上被顯現,因公園所晉升而成的受難者符號,他雖仍受到規訓,但具有穿刺規訓的介面並使牆的二元性有交換的可能,這些穿刺的傷口是城市機器的「聖痕(Stigmata)」,聖痕不僅形成交換的口,其本身也是交換的符號,詮釋自身也展演自身,使他者與之交換,也與自身交換,並透過交換的全面性償付原則將所有交換的對象都陷入不平等的關係擺盪。

基礎設施—祕密的禮器

前文曾提及「儲存」的概念如何使過剩的資源具有人觀的意義,並且透過能量和資源的儲存,容器與人產生象徵性的勞動關係,這種勞動關係最後透過農業與工業構成了當今機器式的不平等社會結構,使人類依賴機器的宰制。其中,做為容器的機器不只是透過儲存能量而抽象化人類的勞動性質,他同時將儲存的內容賦予一個外在形式,隱藏其真實。以容器儲存能量資源就是將其「秘密化」的過程,正如同城市中形式各異的神祕機器,其真實的作用方式與功能往往不為眾人所知。「秘密」這個概念具有將不合法的事實保護隱藏,並使其合法地存在於社會中的力量。人類學家葛罕.瓊斯的著作〈Secrecy〉中便提到秘密的矛盾性質,即秘密必須被「公開其存在」才能成立,公開的制約力量如同容器的賦形力量,他將秘密的內容以一種受規訓的狀態呈現出來,一種「公開的秘密」而無論其內容是否真實受到規訓、是否合法、是否無罪,皆能存在於合法的社會結構中,而潛在的不合法罪惡力量卻仍能夠在結構的暗中作用。

陶西格認為秘密是一種「隱瞞啟示(the concealment of revelation)」,假裝某事已被接露,這顯示出一種公眾性的默認。在他的儀式研究中,諸如巫師等儀式參與者、展演者時常透過面具隱藏其社會身分,這種面具舞會(masquerade)式的社會身分展演便凸顯祕密的制約力量與規訓形式的構成關係,儀式祭典過程中所使用的「禮器(ritual vessel)」時常以容器的功能形式存在也印證了這類制約力量。

基礎設施便是一系列禮器,城市機器對河流舉行的儀式典禮,一套神聖的制約規訓,一套文明化的驅魔、除巫儀式,一套文明對自然的「生命禮儀(Life Etiquete)」。這項極度形式化的典禮包含了模擬展演、禮物交換、語用咒語、禮器象徵符號的複雜作用,而如同透納的儀式理論,他濃縮了多重歧異意義於自身,且這份象徵意義不僅是多重的更往往是兩極化的,他們彼此互相作用辯證,構成一幅複雜的信仰結構。

城市文明的機器對自然河流的規訓、宰制及象徵構成了一個普遍的機器信仰,城市展演其精妙的科技,操縱人類與自然間的原始情素。從此刻起,文明已蛻去其真實,如今,只有幻象。

最終章:文明幻象

「由山頂洞人到創世之神,

潔白信鴿唌來橄欖樹枝的那一刻,

從地表升起,灰漿與鋼鐵鑄成的都市機器,

誓死向河流為阿伽門農復仇。

\

古怪叛逆的河灘地,先民部落年老的遺孀,

先進都市強制交媾撕開的的妊娠紋,

仲夏滂沱的洪潮,是羞恥的夢遺。

懷有身孕而不再穩定的生理期,

淤積著肥沃的土地。

所有為演化論疲倦的人,辛勤的耕耘,

在甜美蔬果豐收的前一刻,卻又被以不孝的名義驅離。

\

忒修斯越洋的戰途,時光倒轉後重組,

順著產道出生的,永遠不成形的畸子,

夭折的聖靈以殘破之姿,仍蜷縮在濕潤的胎盤,

天車駕駛的亮黃色頭盔,成了先知祭司的金色皇冠,

淤塞的水車是信仰的臍帶。

烏煙瘴氣的都市是殘忍的父親,隔著水泥床簾冷眼觀望,

他污穢的遺愛,終究無法再著床。

\

擱淺的偉大救世,滅頂的高加索山,

溫順含蓄的暗湧,巴望海口的癡心妄想。

文明交織的克萊因瓶,逃犯與獄卒的芝諾悖論。

如夢似幻而又栩栩如生,穿梭在監牢格柵的縫隙之間。

無據可考的寓言,孜孜不倦,

為難產的孽子,

在孤島的沙岸喃喃自語。」

—文明幻象

河流消失了,在機器的城市中,隨處都有水源,只要轉開水龍頭,近乎無限的純淨清水不停噴湧。但是河流消失了,她所遺留的蛛絲馬跡,將城市化為一座紀念她的考古遺址,一張鑑識學的病床。

彷彿自創世以來,河流就是文明的囚徒,人們漂流在暴漲的洪潮之中慶祝下一次的豐收祭,這樣的畫面只遺留於神話之中。城市中的各種機器,牆、橋、公園、基礎設施,以規訓的枷鎖綑綁河流,要她禁慾,又要她生產,以她的生命祭拜繁榮的儀式。然而在河流的中央,城市的背後,禁慾的監獄之間,誕生了一個城市與河流交媾的孽子。

一座島嶼。

過去原是河岸淤積的沙洲,在城市的橋刺穿了流域、在河底著床之後,河流的生理期改變了,沙洲逐漸被河流沖刷,水位的泛漲不再相同,沙洲與河岸脫離而逐漸獨立,形成了一座灘島。

同樣被機器排拒在城市之外,這座灘島是獄中產子的悲劇腳本,帶著一種基督式的原生罪惡,他僥倖的無辜使他被機器禁錮,但未被規訓,維持著天然的野蠻,注定無法文明化的原始個體。

雜草叢生,如同未開化的猿人,滿身淤泥,使他污穢但健壯。他自在純粹的野性魅力吸引了許多文明城市的難民,一群計畫對文明的規訓展開革命的人們,在肥沃的灘島上尋找文明嶄新的可能。他們逃離都市,躲藏在機器的監牢之中,他們撿拾都市的排遺物用以建造和耕種,並時時警惕著洪水的危機。在這裡,災難並非寓言而是真實的,他們生活在神話之中,生產一段新的神話故事。

隨著城市機器永無止境的壓迫,河流的泥床被鑿穿,河岸的侵蝕被阻擋,淤沙的流向陷入迂迴,河流自然的生理期已不再穩定,她每一次的暴漲都更加劇烈、更加洶湧,城市機器也因此築起更高聳的牆、更雄偉的橋、更加精緻整齊的公園、更加震動轟鳴的機器。

直到有一天,高牆已完全看不見河流,橋梁多到覆蓋天際。河流真正的消失了,過去她仍與城市藕斷絲連的跡象也都沉沒了—船隻,這些人類的容器已完全失去容納的作用和意義,有如古代的陶器破片一般散落在河流當中,漫無目的的沉浮。

當船隻被冠上廢棄的罪名,漂泊在河中時,它們成為天然的人工資源,失去資源儲存意義的容器,成了被河流儲存的資源,等待重新被採集、加工,等待一段新的解構與構成。這時,生活在灘島上的人們,興奮的採收這些廢棄的珍貴資源,鋼鐵、機械、輪軸、各式零件,一一被拆解組裝成新的機器、新的意義。

新的文明。

新的灘島文明形成了,隨著他們日漸的壯大,更多人們加入新文明的行列,每日都有人自願成為難民,揹著行囊來到島上,拆解並重組船隻,想像並建造新的建築,組織新的族群,思考新的哲學。

而有一天,神話的使者捎來寓言,他們歌誦災難的來臨,文明的毀滅勢在必行,天啟的騎士詠唱著。

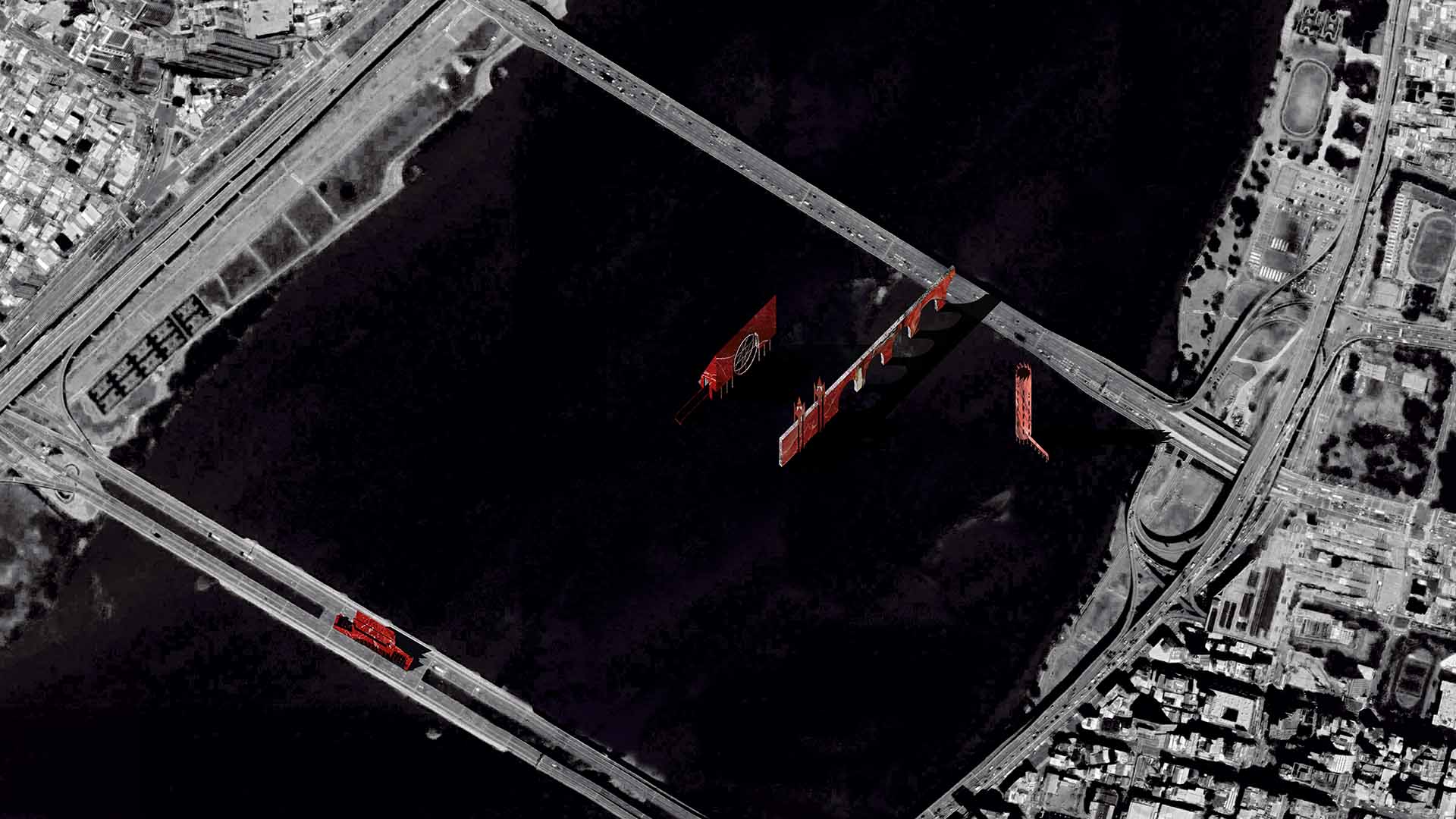

來自城市文明的四座建築,聳然矗立在灘島中,先知之名、啟示之姿。

一座燈塔。

一座修道院。

一座天文台。

一艘方舟。

天啟的建築帶來灘島文明無上的繁榮,也印證無可迴避的結局。

新的災難論已近,文明的神話已成形。

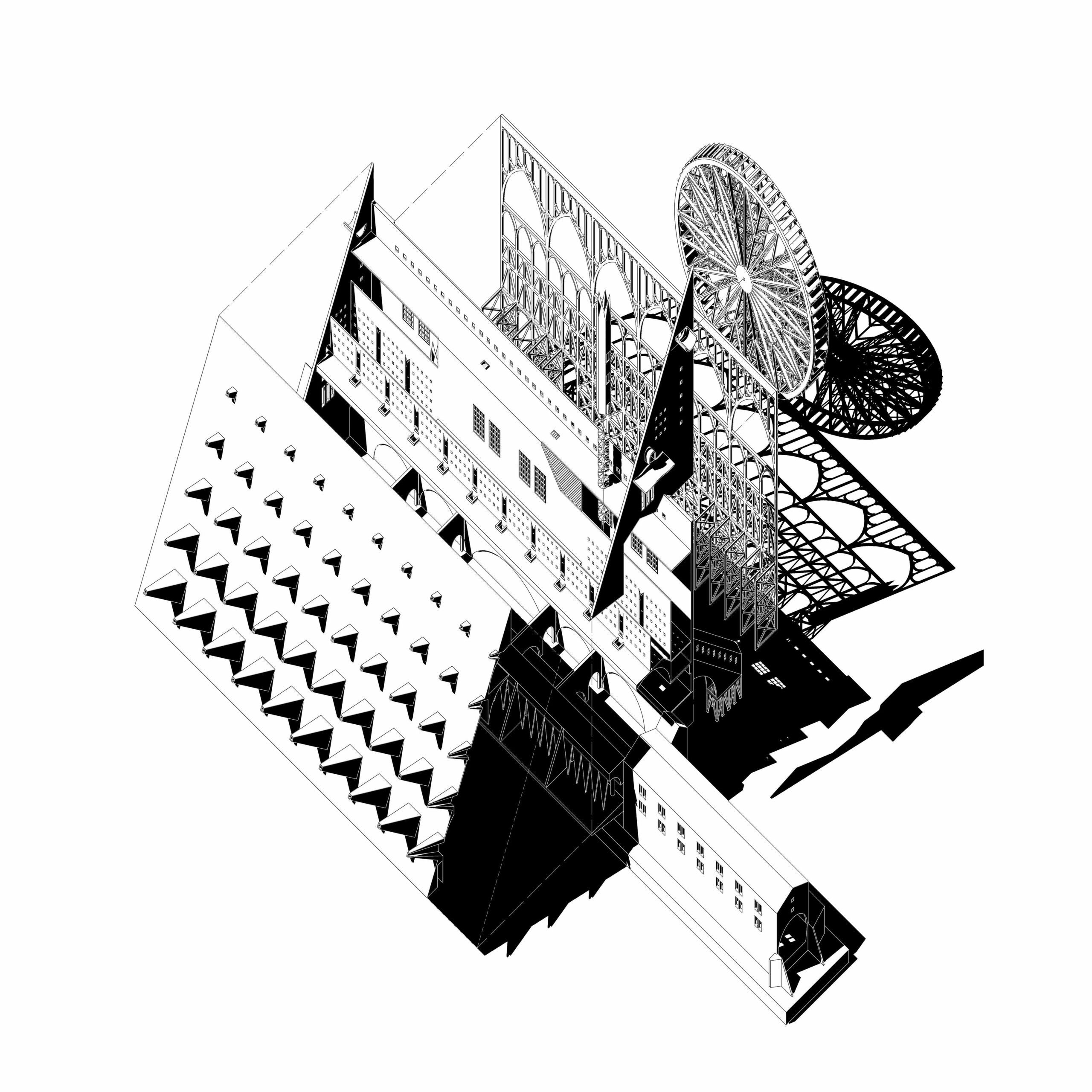

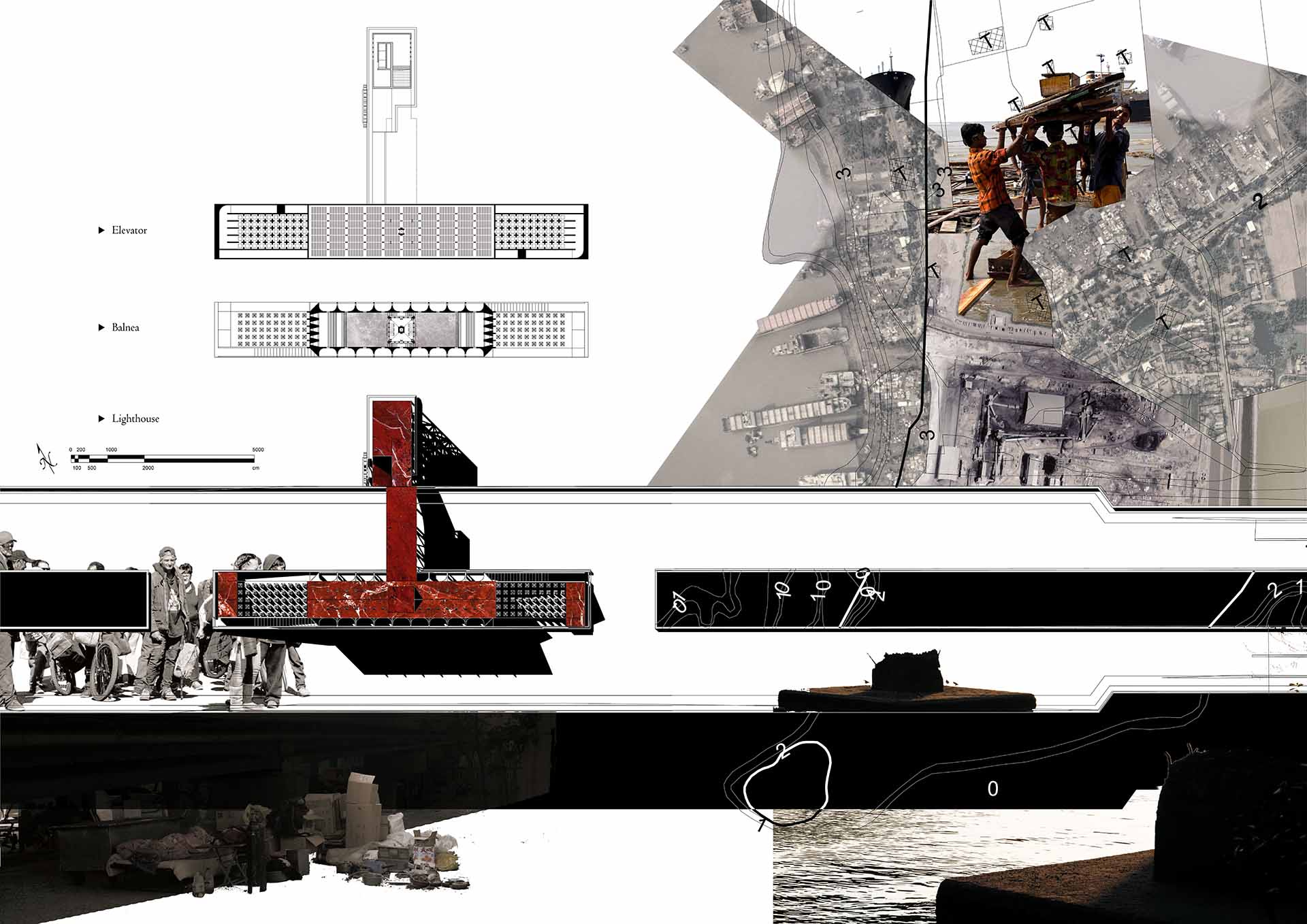

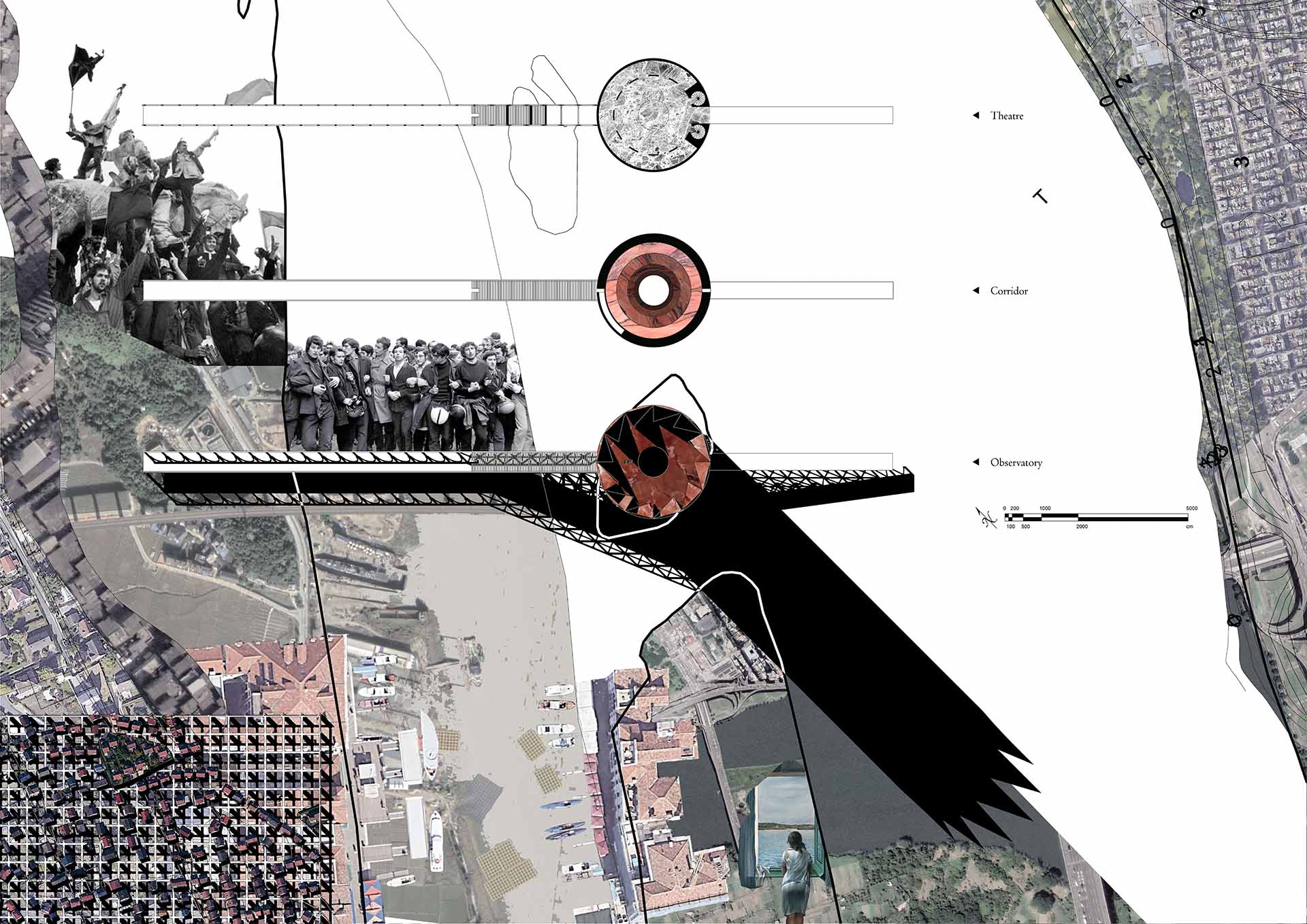

燈塔

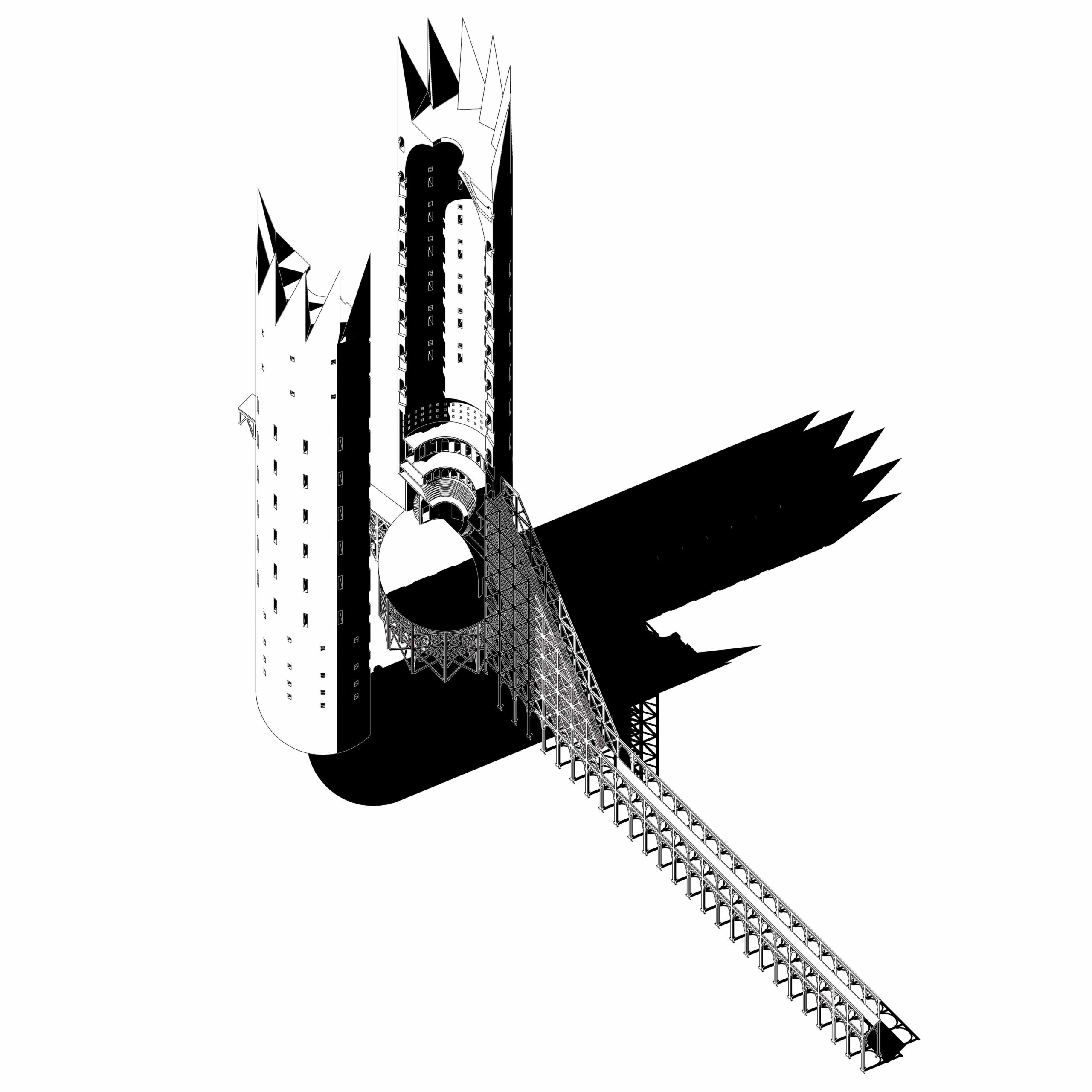

灘島唯一的入口是中興橋的秘密通道,翻越牆堤、穿過為機器建造而非人行的橋樑,燈塔就位於橋中央的一處破口,一個是橋又非橋的地方,他象徵並指引人們灘島的位置,四座天啟的建築中唯一一座不在島上的。

這齣神話故事中的人們來自城市文明,他們自願成為文明的逃難者、罪犯與戰犯,受到灘島上逐漸興起的繁榮新文明所吸引,來到島上一去不復返,與新的人們相會、歡慶,沉醉在革命與創新的哲思裡,背負著打造新的神話的使命。

燈塔,實際上也是一座浴場。在橋上方的構造,由兩座拱型的階梯交錯支撐一個長形的建築量體,該量體的短向剖面形式,以一個矩形上短邊剪去倒三角形構成,有益於浴場蒸氣向兩側通風,同時呈現斷頭台的符號象徵。

浴場是人類由野蠻到文明的矛盾產物之一,泡熱水澡意旨「烹煮人類」,將人類由生食轉變為熟食,同時將自身潔淨、純粹化。洗浴的過程中,褪去衣物、等待烹煮,同時社交休閒、調戲娛樂,浴場的建築空間一直都是公共性與私密性的衝突場所,如前文所提「私人」的人觀意義來自儲存過剩的資源,而在浴場中,水和熱的來源是消失的,被鍋爐室以禮器的原理包裹其功能的秘密,而浴場本身作為一個容器,它是用於儲存人,儲存過剩的人。

橋立於水面之上,橋的上方卻又承載著水,這座燈塔的上半部功能試圖衝擊橋的宰制能力,並且自立成為新的規制,跨越了橋的橋,淹沒了水的水,煮沸了人而將他們文明化,剝去衣物讓他們性交調戲卻又顯得野蠻。

然而燈塔真實的功能,如其名,是一座燈塔,指引水上容器,即船隻的航行。在橋下的構造,一座小型船屋的屋頂閃耀著燈塔的探照燈,兩側的碼頭停泊了所有廢棄在河流中的舊船。

與浴場的入口不同,燈塔真實的入口在整體平面的正中央,穿越錯縱複雜的鋼結構後,等待的是一座電梯,一座模擬「門」的容器,一種抽象化人類的移動能力而將其「無能化」的機器,使人靜待其移動的座標,靜待其無能的結果。透過這種洗鍊,搭乘電梯的人來到燈塔最上方的橋樑,橫跨了原始的橋搭乘一座由最下方的水車所驅動的升降梯,其移動速度、可移動的時機,全看河流的泛漲與流速的天候變化,並且因河流永遠往出海的方向行徑,這座升降梯永遠只降不升,決意前往灘島的人們,沒有反悔的選擇。

燈塔最終的功能,就是讓人們乘坐廢棄的船隻駛向灘島、駛離燈塔的光,乘著一艘新的資源迎向新文明的慶典,有如帶著家當的難民,準備在肥沃月灣建立新的理想。

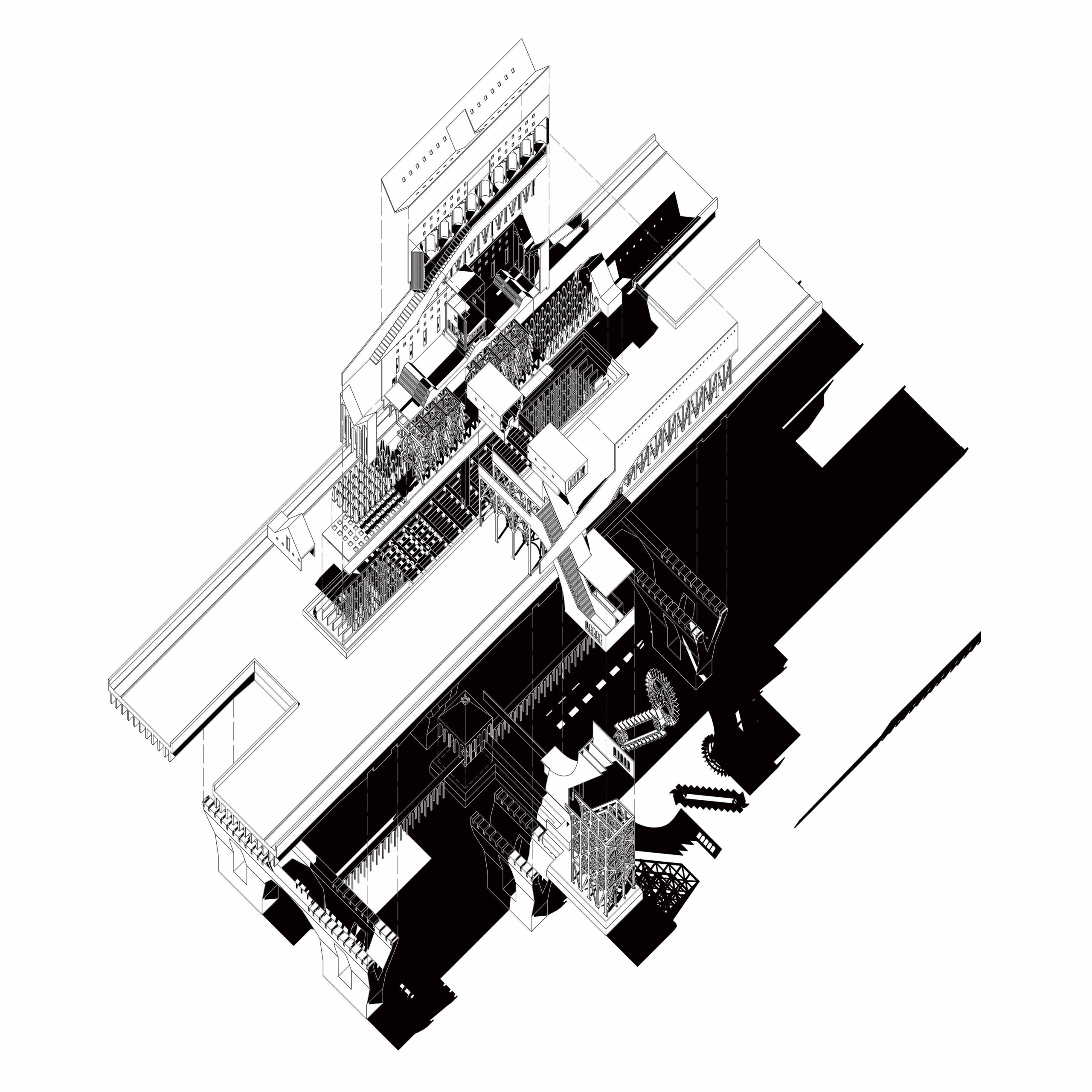

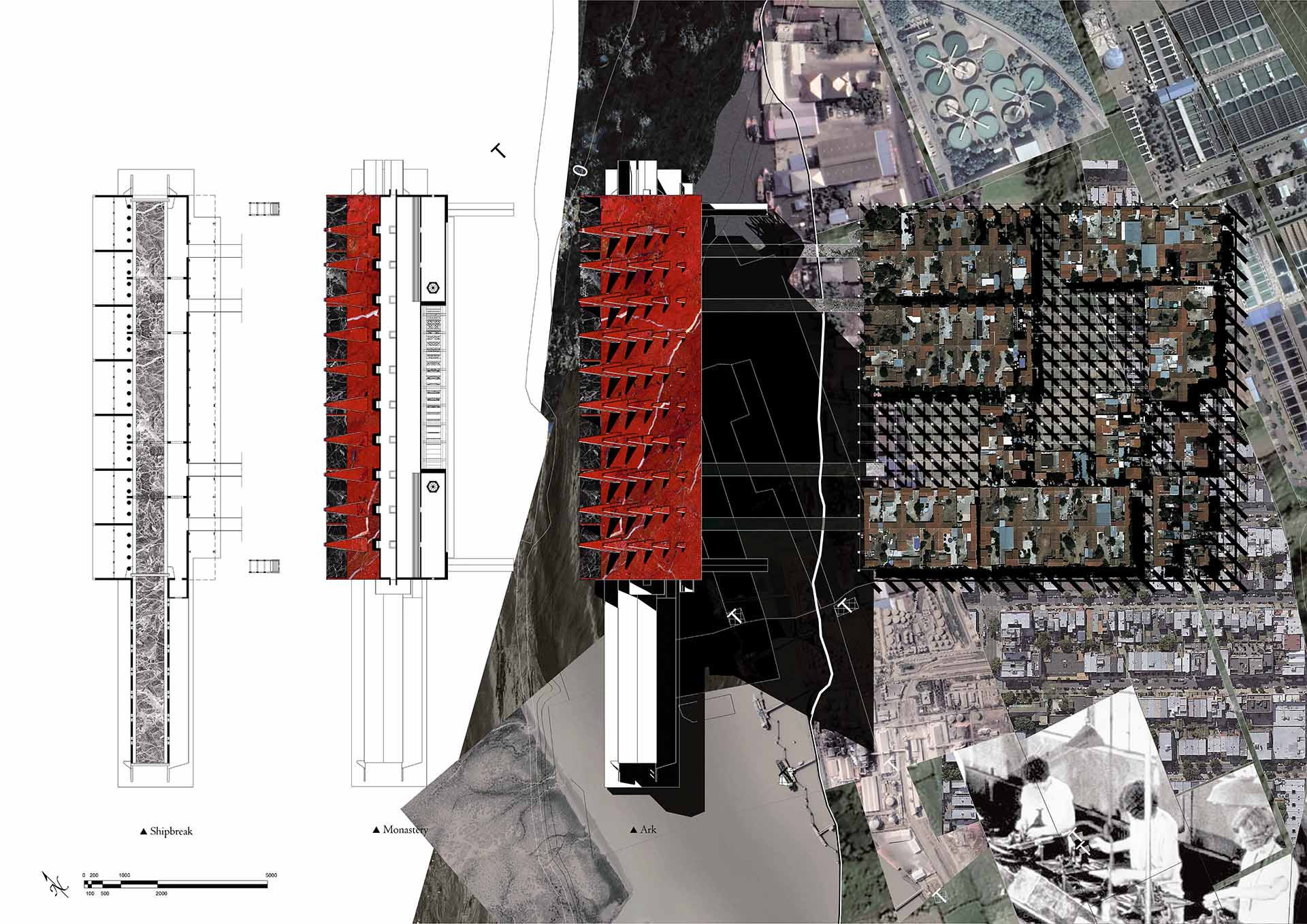

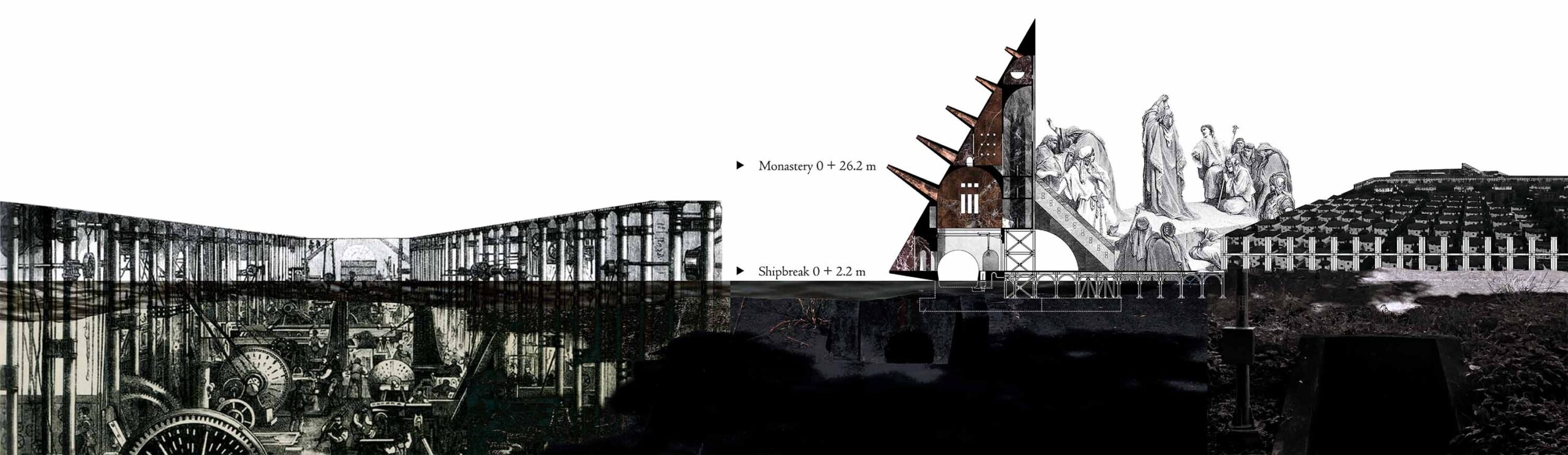

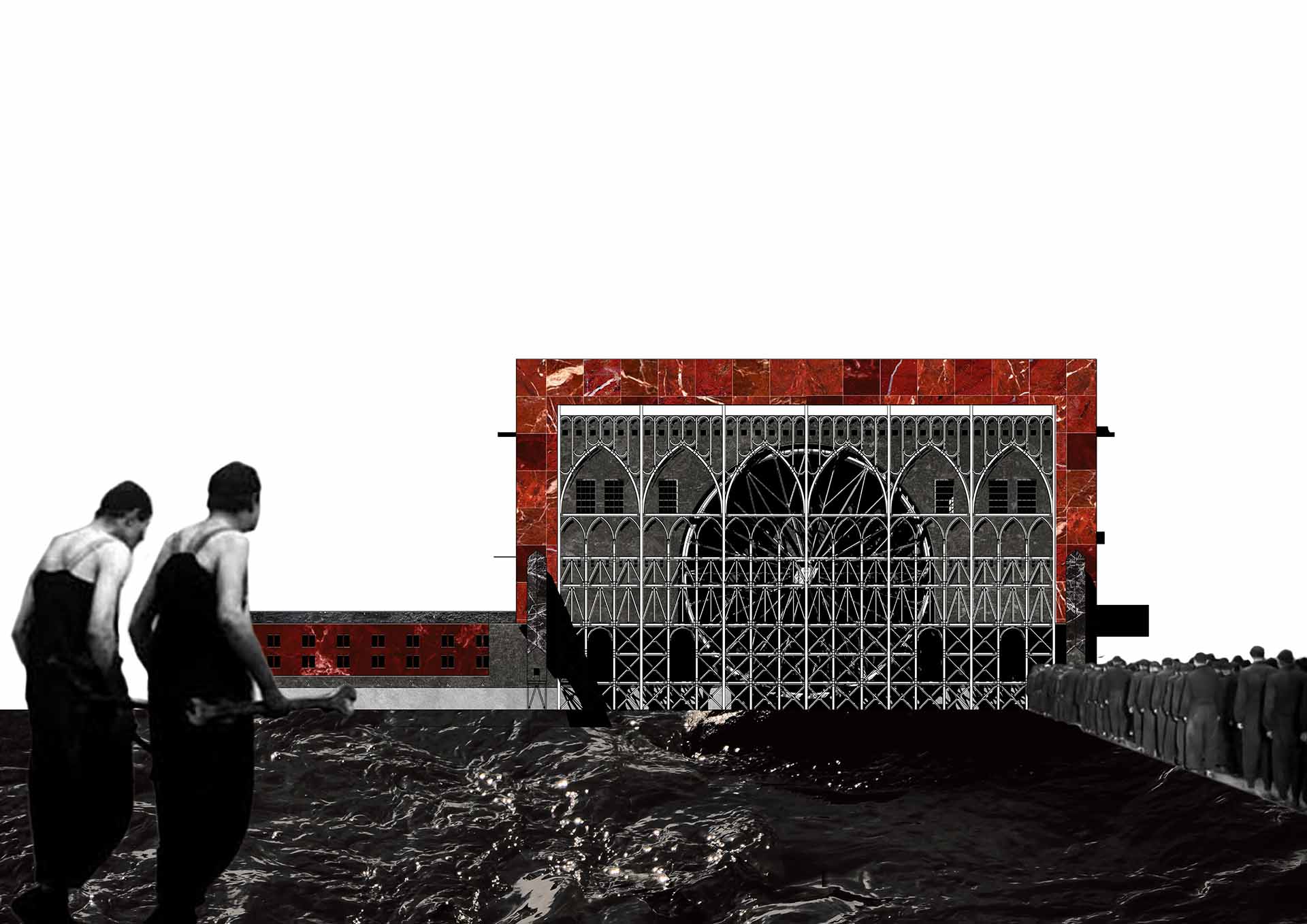

修道院

磅礡雄偉、綿延百公尺長的量體,尖銳的攻擊性與未明的功能性,修道院坐落在灘島的左岸,與城市文明的河岸高牆相望,他迎接從燈塔航行而來的人們,背向燈塔光芒的人們只看清剪影,順著河流的流向,進入修道院底層修長的船道。

由航行而來的側向來看,這座建築呈現直角三角形的形狀,暗示了垂直長邊與短邊一種函數式的必然關係,這份關係由斜邊提出幾何學式的證明。整座建築的短向剖面幾乎是完全一致的,宣告一種線性脈絡的因果關係,最底下由給予船隻行駛的水道貫穿。

這是一座工廠,一座「拆船廠」,有如一隻巨型的腔腸動物,資源從進到出完全是一個線性的消化過程,一個生產線,從燈塔航行而來的人們,立即著手拆除原本乘座的船隻,將它解體、重構、生產,他們建立房屋、建築、工具、基礎設施、信仰、神話。

修道院是一種組織和建構信仰的場所,將崇高的信仰與世俗的居住結合的地方,不同於教堂的節慶性展演,修道院的信仰是日常性的建構,它依循特定的道德準則構成其內部的生活條件與規制,它比教堂更依賴「虔誠」的問題,它在公共的信仰告誡與私人的秘密權力之間呈現矛盾的衝突關係,然而更是這份衝突使得虔誠成為信仰的基礎,虔誠是信徒的自我監視,上帝即環形監獄正中央的監視塔。

而在這座天啟建築中,並沒有典型的修士居處,而是在拆船工廠的上方空間,有吊索天車的操作室,具有天車操作技術的專業者,成為掌管整個修道院兼拆船廠的運作模式,也等同於掌握了整個灘島文明的構成基礎。操作室與工廠的空間並未實際連通,而只有一個尖塔狀的螺旋樓梯串連上方操作室與下方拆船廠,拆船廠空間頂部的圓拱有井狀的方形開口,給予操作室的人員有限的、片面的觀看角度。而到處出現的尖刺是採光井,但沒有任何一個角度能夠直接向外看見開口,只有反射進入的微光渲染幽暗的空間,呈現毫無立體感的內部氛圍。

而在面向灘島的一側,修道院的建築立面裸露的展現其鋼結構的骨骼特徵,以及一個無比巨大的水車,直徑超過五十公尺,尺度近乎幽默劇的誇張程度,僅僅以岸邊的水力驅動,供給整座建築所需的工業動力。為了維持水車的運作,一部分的工人必須日日清除岸邊的泥沙淤積,確保水流的通行順暢,與城市文明的不同在於,城市極力抵抗河流對土地的影響並盡全力界定土地的邊界,而灘島的文明持續催化河流的生理反應,並不惜剝奪自己的土地邊界,來維持河流與文明信仰建構的關係。

修道院在立面及剖面的空間語彙上呈現一種圖像化的語意,他的內涵扁平但純粹,他的工業性兼神聖性使文明的建構基礎成為穩定且互補的信仰結構,他敦促灘島的人們為之虔誠並奉獻,他臃腫遲鈍的水車有如歐洲鐘塔之於城鎮的規訓意義。這座天啟建築所佔據的灘島西岸,呈現密集的、飽滿的工業聚落,他的解構與生產效率完整的展現於當地的組織型態。然而在灘島的東岸,一個截然不同的文明景象,與修道院遙遙對視。

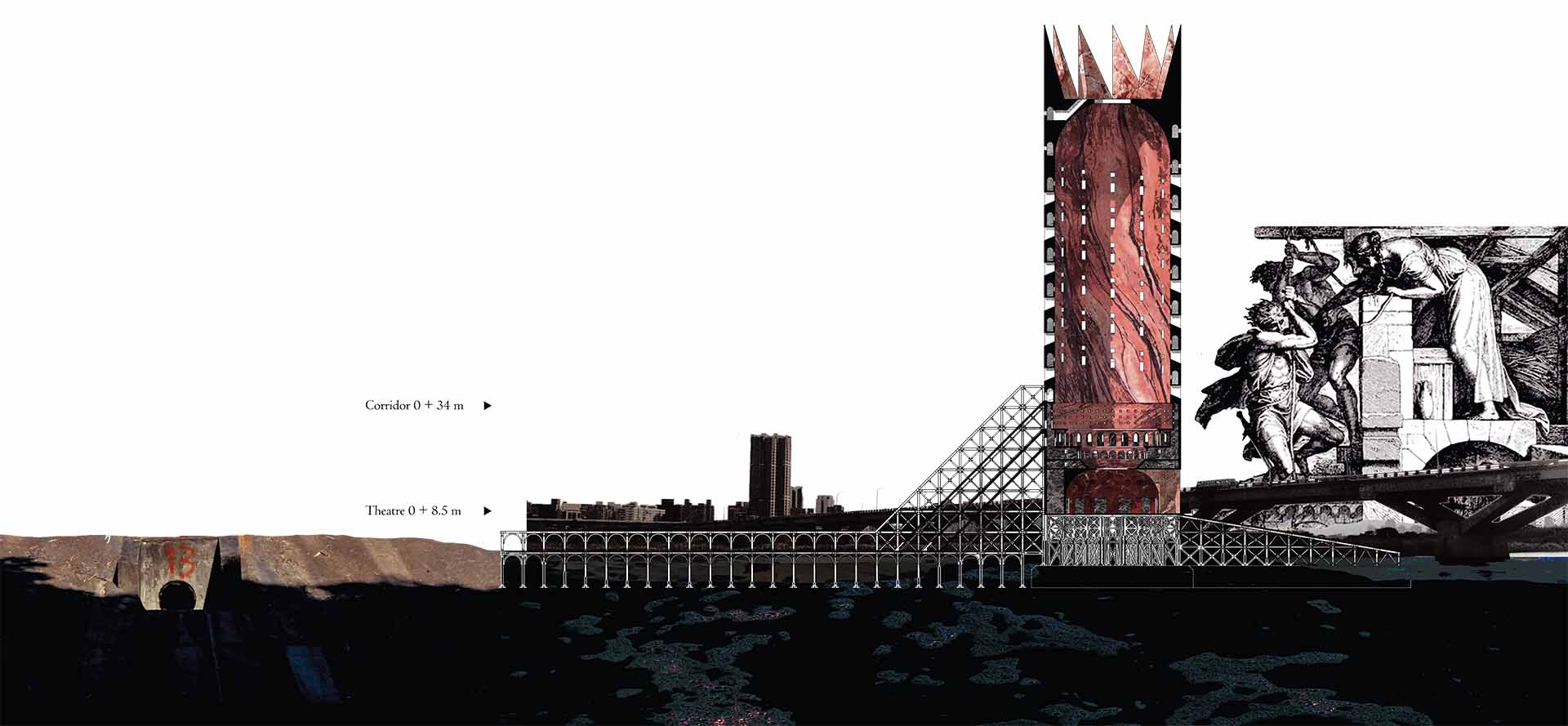

天文台

與水平延伸的修道院不同,垂直拔升百公尺的天文台展現空間晉升的語用辭彙。皇冠狀的塔頂,以螺旋數列布置的表層開口,這座天啟建築同時模擬灘島文明的符號形象,卻又同時與之對抗,豢養罪惡、無法、反道德舉止的狂野,鼓吹自由和墮落,他滋長社會中的反社會情緒,並由此使文明更加穩健的荒謬。

在灘島的東側河岸,一個極小的、工整的島嶼,島嶼的島,一個微縮複製品、一個模型、收藏品、符號、譏諷。天文台就位在這個極小的島上,為了扶持他誇張的長寬比例及高度,繁複且深植的基礎結構完全覆蓋這座小島,小島的土地面積只為了宣示天文台的「釘架(Crucifixion)」而裸露其地表,有如基督的手掌無法動彈,無能掌握。

天文台是宇宙的製圖儀器,測繪天界星象與時輪迴轉的巨大度量衡,天文台是洞悉上帝的真相智慧的紡錘,飛快穿梭在人類知識的織具中,一如億萬光年外的星球天火射入人類瞳孔。

探索真相的罪惡,一種洛夫拉卡夫特式的恐怖,天文台意旨真相的裸露,以及知曉真相的瘋狂。他所立足的小島是整座灘島的象徵物,灘島的「偶像(Idol)」、受難者雕像,被真相的尖錐釘座於河床上,原先隨河流緩慢淤積沖刷而移動的濕地,如今注定隨建築於此地永生或腐朽。

天文台由架高的鋼結構撐起,底層的圓頂空間同時是個碼頭,也是一座劇場。隨著其無可抵抗的絕對高度超越城市文明的河岸堤防,灘島的文明與城市的文明重新連結,互相窺探、四目相接、搖旗吶喊,互相反芻彼此的知識與真相,罪惡如同性慾一般在互相挑逗與暗示之下爆發,走私、移民、違法貿易在這座港口劇場上演,毒品、武器、工具、藝術、奴隸與娼妓佈滿圓形的劇院,每日上演荒謬但真實的戲碼,性愛、暴力、謀殺、表演、繪畫、雕塑與吸毒,沒有幕前與幕後,掌聲與尖叫此起彼落。

天文台的內部幾乎是完全中空的,而由一條螺旋狀的斜坡迴廊包裹成厚實的外牆,賦予其高超的外殼。這條螺旋迴廊的入口位在與灘島連接的橋梁上,一個次要的晉升入口,與港口劇場的空間分離。螺旋線的幾何原理轉譯為空間語言的內涵,它跟隨一個向上晉升的虛擬軸線並以其軸線路徑為中心環繞,而環繞的循環原點被晉升的指數所抽離,而因此形成無法封閉、無法回到原點的無限展開,永遠重複損耗但同時永遠無法回歸起始,這樣的寓意被天文台的空間所展開陳述。而佈滿外牆的開口雖引入光線,但實際上與迴廊錯開,迴廊所經歷的開口永遠朝向內部觀看,呈現真相的真空,直到最頂端的塔頂透過皇冠的尖錐縫隙看見遠方的城市文明,抽象且偏頗的視覺,中央天光的洞口仍升起微微的毒品與煙硝味。

天文台具象化社會與規訓的反面,與表達和建構規訓的修道院互相批判但又互相彌補,他指出人類野性的慾望以及罪惡與文明的鏡像。文明的演進在規訓與罪惡的辯證之間被螺旋線的幾何意義陳述,幻象的寓言譜寫出文明虛無的轉捩點,然而災難的來臨勢在必行,神話故事的終局也即將圓滿。

方舟

河水終將暴漲,日日攀升的海平面,夜夜驟降的豪雨,城市不曾停歇的機器運作著、剝削著河流。灘島文明的人們口傳洪災的傳說,營造成根植人心的傳統、虔誠至甚的信仰。終有一日洪災將降臨灘島,文明勢必毀滅,僅存的生還者將乘坐偉大的方舟,漂向遠洋不知處,那裡會發現嶄新的沃土。

隱藏在忠孝橋的北端,這裡的沙洲土地稀鬆,時時被沖刷著,半沙半水的灘地,一座方形的空洞建築擱淺在這裡,沒有基礎,沒有固著,他等待著啟示,等待著遷徙。

只有外殼純粹的外殼,抽象的外觀,零星的洞口無一暗示進出的意義,方舟是一座從裡至外毫無功能的建築,他是一座廣場,雖封閉但因巨大而開放的廣場,被遺棄在橋梁所劃定的邊界之外,一個邊疆的荒地,填滿許多神秘與幻想的猜疑,灘島文明的人們告誡孩子不可前往的禁地。

然而灘島的祭司、議員、酋長與政客,修道院的主持們,偶爾隱密的聚集在此,他們知曉這座建築的意義。

那一日的到來尋常無比,日常的驟雨與洪泛成為節慶,灘島的人民歌唱著,城市的機器沉默的轟鳴,汙濁的大浪撞擊在堤防的高牆上,水花又化做雨滴,淌洩在城市地下的涵管。島上的人們舉起經書,敲破了瓶罐,戴著亮黃色頭盔的先知,站在橋上呼喊著,有些人一邊歡笑推擠,有些人隨著巨浪沖浹尖聲呼喊,有些臨時組裝的舊船鋼骨倒下,將成排的人們埋進淤泥。雨聲混雜鑼鼓樂器,帆布編成的繩索撈起雙手腫脹的人們,他們乘上了方舟,並攀上屋頂攜手跳舞,有些人滑倒便摔入滾滾江流,另一人從後方擠入人群歡唱。隨著灘地的泥沙逐漸沖刷,一波浪潮將方舟舉起,踉蹌之間又有人們摔入河裡,又有人們高舉船旗。

連夜的豪雨巨浪沒有消退,城市仍運作著,遍地金屬的動力機械驅動雨刷,壅塞使街道顯得比晴天更加繁盛。

沒有人知道雨何時停止的,烏雲何時又撥出天光,被照耀的潮濕地面閃爍著,鋼鐵與玻璃已然乾燥了。

牆外不再傳來喧鬧的呼聲,橋下不再流經殘破的船具,公園又修剪了整齊的草原,機器始終沒有停止低語。

灘島消失了,洪水沖走了百年來淤積不去的泥砂,漲高的水面平靜如畫,幾座僅剩孤獨的建築投射倒影,依然矗立,水車依然緩緩轉動。

方舟不知去向,隨著洪水湧向出海口,越來越遠,消失在海平面。

有一日也許會擱淺在一座山頭,也許會沉沒在遠洋深淵,也許又會遇上另一座島嶼,或是另一座城市。灘島文明的神話在城市之間流傳著,成為孩童的床邊故事,老人的口述歷史。

機器運轉著,人們工作著,河水流動著。

參考文獻

《理想國》(Res Republica),柏拉圖(Plato),380 B.C.。

《形上學》(Metaphysica),亞里斯多德(Aristotle)。

《純粹理性批判》( Critique of Pure Reason),伊曼努爾.康德(Immanuel Kant),1781。

《存在與虛無》(Being and Nothingness),尚.保羅.沙特(Jean Paul Sartre),1943。

《完美的罪》(The Perfect Crime),尚.布希亞(Jean Baudrillard),1994。

《物體系》(The System of Objects),尚.布希亞(Jean Baudrillard),1968。

《城市發展史—起源、演變和前景》(The City in History: A Powerfully Incisive and Influential Look at the Developement of the Urban Form through the Ages),路易斯.芒福德(Lewis Mumford),1989。

《人類大歷史》(Homo Sapiens),尤瓦爾.諾亞.哈拉瑞(Yuval Noah Harari),2011。

《人類大命運》(Homo Deus),尤瓦爾.諾亞.哈拉瑞(Yuval Noah Harari),2015。

《作為隱喻的建築》(Architecture as Metaphor),柄谷行人(Karatani Kojin),1979。

《城市建築》(The Architecture of the City),阿多.羅西(Aldo Rossi),1966。

《機械建築》,李清志,1998。

《神話學I:生食與熟食 》(Mythologiques I:Le Cru et le cuit),克勞德.李維史托(Claude Levi-Strauss),1964。

《憂鬱的熱帶》(Tristes tropiques),克勞德.李維史托(Claude Levi-Strauss),1955。

《實驗室的詩人》(Claude Levi-Strauss:The Poet in the Laboratory),派翠克.威肯(Patrick Wilcken),2010。

《禮物:古式社會中交換的形式與理由》(The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies),馬賽爾.牟斯(Marcel Mauss),1925。

《看不見的城市》(Invisible Cities),伊塔羅.卡爾維諾(Italo Calvino),1972。

《俄國前衛建築》,呂富珣,1996。

「淡水河系河底淤泥分饰探討及再利用可行性評估」成果報告書,行政院研究發展考核委員會,2008。

Rem Koolhaas – Exodus

John Hejduk – Victims

Dogma – Wall City / Field of Mars

LCLA – The River that is Not

Superstudio – Holiday Machine

Giovanni Battista Piranesi – Field of Mars